El sonido se disipa y si quedan los falsos abalorios, no habremos comprendido nada. Los podcasts precisan necesariamente el sentido directo de las palabras. Liset Prego, editora de Ediciones La Luz, es la voz que incita a la lectura en colaboración conjunta desde su proyecto La NarraTK y nuestra casa editora.

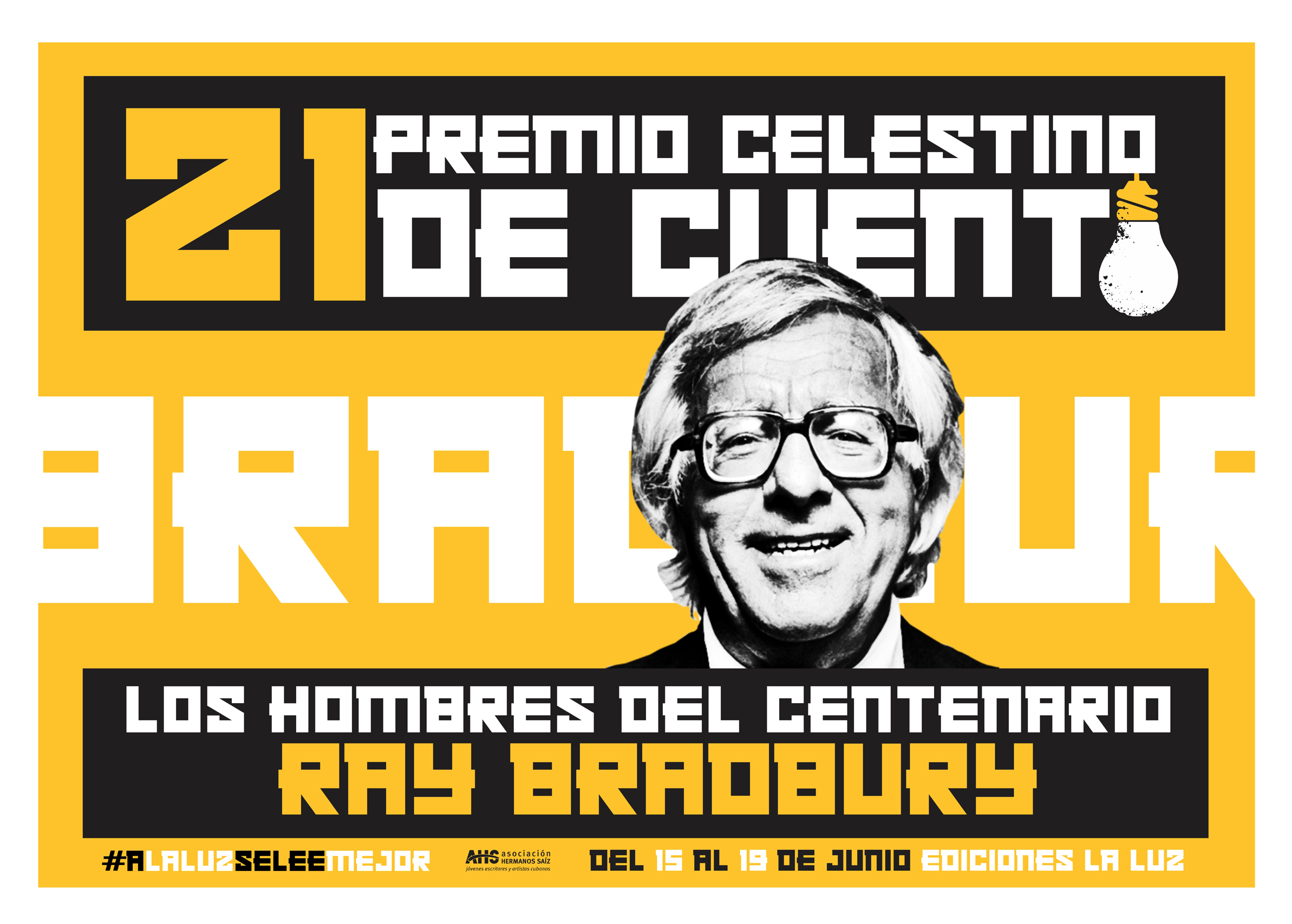

El podcast Los hombres del centenario es un trÃptico donde se recogen cuentos de Charles Bukowski, Isaac Asimov y Ray Bradbury. Tienes la facilidad de ir haciendo varias cosas mientras consumes literatura, la rutina se hace más llevadera, sobre todo en tiempos donde la tecnologÃa ha apartado a muchos del placer del olor al libro impreso, he aquà otra manera de estar conectados. Prego y su esposo Marjel Morales Gato, quien precisa la edición, alojan estos proyectos en la plataforma spreaker.com. En esta edición del Celestino de Cuento, nuestro sello insiste porque #ElSonidoEsUnaPuertaSeguraHaciaElCorazón.

Clase, de Charles Bukowski

No estoy muy seguro del lugar. Algún sitio al Noroeste de California. Hemingway acababa de terminar una novela, habÃa llegado de Europa o de no sé dónde, y ahora estaba en el ring pegándose con un tÃo. HabÃa periodistas, crÃticos, escritores —bueno, toda esa tribu— y también algunas jóvenes damas sentadas entre las filas de butacas. Me senté en la última fila. La mayor parte de la gente no estaba mirando a Hem. Solo hablaban entre sà y se reÃan.

El sol estaba alto. Era a primera hora de la tarde. Yo observaba a Ernie. TenÃa atrapado a su hombre, y estaba jugando con él. Se le cruzaba, bailaba, le daba vueltas, lo mareaba. Entonces lo tumbó. La gente miró. Su oponente logró levantarse al contar ocho. Hem se le acercó, se paró delante de él, escupió su protector bucal, soltó una carcajada, y volteó a su oponente de un puñetazo. Era como un asesinato. Ernie se fue hacia su rincón, se sentó. Inclinó la cabeza hacia atrás y alguien vertió agua sobre su boca.

Yo me levanté de mi asiento y bajé caminando despacio por el pasillo central. Llegué al ring, extendà la mano y le di unos golpecitos a Hemingway en el hombro.

—¿Señor Hemingway?

—¿SÃ, ¿qué pasa?

—Me gustarÃa cruzar los guantes con usted.

—¿Tienes alguna experiencia en boxeo?

—No.

—Vete y vuelve cuando hayas aprendido algo.

—Mire, estoy aquà para romperle el culo.

Ernie se rió estrepitosamente. Le dijo al tÃo que estaba en el rincón.

—Ponle al chico unos calzones y unos guantes.

El tÃo saltó fuera del ring y yo le seguà hasta los vestuarios.

—¿Estás loco, chico? —me preguntó.

—No sé. Creo que no.

—Toma. Pruébate estos calzones.

—Bueno.

—Oh, oh… Son demasiado grandes.

—A la mierda. Están bien.

—Bueno, deja que te vende las manos.

—Nada de vendas.

—¿Nada de vendas?

—Nada de vendas.

—¿Y qué tal un protector para la boca?

—Nada de protectores.

—¿Y vas a pelear en zapatos?

—Voy a pelear en zapatos.

Encendà un puro y salimos afuera. Bajé tranquilamente hacia el ring fumando mi puro. Hemingway volvió a subir al ring y ellos le colocaron los guantes.

No habÃa nadie en mi rincón. Finalmente alguien vino y me puso unos guantes. Nos llamaron al centro del ring para darnos las instrucciones.

—Ahora, cuando caigas a la lona —me dijo el árbitro—, yo…

—No me voy a caer —le dije al árbitro.

Siguieron otras instrucciones.

—Muy bien, volved a vuestros rincones; y cuando suene la campana, salid a pelear. Que gane el mejor. Y —se dirigió hacia m× será mejor que te quites ese puro de la boca.

Cuando sonó la campana salà al centro del ring con el puro todavÃa en la boca. Me chupé toda una bocanada de humo, y se la eché en la cara a Hemingway. La gente rió.

Hem se vino hacia mÃ, me lanzó dos ganchos cortos, y falló ambos golpes. Mis pies eran rápidos. Bailaba en un contÃnuo vaivén, me movÃa, entraba, salÃa, a pequeños saltos, tap tap tap tap tap, cinco veloces golpes de izquierda en la nariz de Papá. Divisé a una chica en la fila frontal de butacas, una cosa muy bonita, me quedé mirándola y entonces Hem me lanzó un directo de derecha que me aplastó el cigarro en la boca. Sentà cómo me quemaba los labios y la mejilla, me sacudà la ceniza, escupà los restos del puro y le pegué un gancho en el estómago a Ernie. Él respondió con un derechazo corto, y me pegó con la izquierda en la oreja. Esquivó mi derecha y con una fuerte volea me lanzó contra las cuerdas. Justo al tiempo de sonar la campana me tumbó son un sólido derechazo a la barbilla. Me levanté y me fui hasta mi rincón.

Un tÃo vino con una toalla.

—El señor Hemingway quiere saber si todavÃa deseas seguir otro asalto.

—Dile al señor Hemingway que tuvo suerte. El humo se me metió en los ojos. Un asalto más es todo lo que necesito para finalizar el asunto.

El tÃo con la toalla volvió al otro extremo y pude ver a Hemingway riéndose.

Sonó la campana y salà derecho. Empecé a atacar, no muy fuerte, pero con buenas combinaciones. Ernie retrocedÃa, fallando sus golpes. Por primera vez pude ver la duda en sus ojos.

¿Quién es este chico?, estarÃa pensando. Mis golpes eran más rápidos, le pegué más duro. Atacaba con todo mi aliento. Cabeza y cuerpo. Una variedad mixta. Boxeaba como Sugar Ray y pegaba como Dempsey.

Llevé a Hemingway contra las cuerdas. No podÃa caerse. Cada vez que empezaba a caerse, yo lo enderezaba con un nuevo golpe. Era un asesinato. Muerte en la tarde.

Me eché hacia atrás y el señor Hemingway cayó hacia adelante, sin sentido y ya frÃo.

Desaté mis guantes con los dientes, me los saqué, y salté fuera del ring. Caminé hacia mi vestuario; es decir, el vestuario del señor Hemingway, y me di una ducha. Bebà una botella de cerveza, encendà un puro y me senté en el borde de la mesa de masajes. Entraron a Ernie y lo tendieron en otra mesa. SeguÃa sin sentido. Yo estaba allÃ, sentado, desnudo, observando cómo se preocupaban por Ernie. HabÃa algunas mujeres en la habitación, pero no les presté la menor atención. Entonces se me acercó un tÃo.

—¿Quién eres? —me preguntó—. ¿Cómo te llamas?

—Henry Chinaski.

—Nunca he oÃdo hablar de ti —dijo.

—Ya oirás.

Toda la gente se acercó. A Ernie lo abandonaron. Pobre Ernie. Todo el mundo se puso a mi alrededor. También las mujeres. Estaba rodeado de ladrillos por todas partes menos por una. SÃ, una verdadera hoguera de clase me estaba mirando de arriba a abajo. ParecÃa una dama de la alta sociedad, rica, educada, de todo —bonito cuerpo, bonita cara, bonitas ropas, todas esas

cosas—. Y clase, verdaderos rayos de clase.

—¿Qué sueles hacer? —preguntó alguien.

—Follar y beber.

—No, no, quiero decir en qué trabajas.

—Soy friegaplatos.

—¿Friegaplatos?

—SÃ.

—¿Tienes alguna afición?

—Bueno, no sé si puede llamarse una afición. Escribo.

—¿Escribes?

—SÃ.

—¿El qué?

—Relatos cortos. Son bastante buenos.

—¿Has publicado algo?

—No.

—¿Por qué?

—No lo he intentado.

—Dónde están tus historias?

—Allá arriba —señalé una vieja maleta de cartón.

—Escucha, soy un crÃtico del New York Times. ¿Te importa si me llevo tus relatos a casa y los leo? Te los devolveré.

—Por mÃ, de acuerdo, culo sucio, sólo que no sé dónde voy a estar.

La estrella de clase y alta sociedad se acercó:

—Él estará conmigo. —Luego me dijo—. Vamos, Henry, vÃstete. Es un viaje largo y tenemos cosas que… hablar.

Empecé a vestirme y entonces Ernie recobró el sentido.

—¿Qué coño pasó?

—Se encontró con un buen tipo, señor Hemingway —le dijo alguien.

Acabé de vestirme y me acerqué a su mesa.

—Eres un buen tipo, Papá. Pero nadie puede vencer a todo el mundo.

Estreché su mano: —No te vueles los sesos.

Me fui con mi estrella de alta sociedad y subimos a un coche amarillo descapotado, de media manzana de largo. Condujo con el acelerador pisado a fondo, tomando las curvas derrapando y chirriando, con el rostro bello e impasible. Eso era clase. Si amaba de igual modo que conducÃa, iba a ser un infierno de noche.

El sitio estaba en lo alto de las colinas, apartado. Un mayordomo abrió la puerta.

—George —le dijo—, tómate la noche libre. O, mejor pensado, tómate la semana libre.

Entramos y habÃa un tÃo enorme sentado en una silla, con un vaso de alcohol en la mano.

—Tommy —dijo ella—, desaparece.

Fuimos introduciéndonos por los distintos sectores de la casa.

—¿Quién era ese grandulón?

—Thomas Wolfe —dijo ella—. Un coñazo.

Hizo una parada en la cocina para coger una botella de bourbon y dos vasos.

Entonces dijo:

—Vamos.

La seguà hasta el dormitorio.

A la mañana siguiente nos despertó el teléfono. Era para mÃ. Ella me alcanzó el auricular y yo me incorporé en la cama.

—¿Señor Chinaski?

—¿S�

—Leà sus historias. Estaba tan excitado que no he podido dormir en toda la noche. ¡Es usted seguramente el mayor genio de la década!

—¿SOlo de la década?

—Bueno, tal vez del siglo.

—Eso está mejor.

—Los editores de Harperis y Atlantic están ahora aquà conmigo. Puede que no se lo crea, pero cada uno ha aceptado cinco historias para su futura publicación.

—Me lo creo —dije.

El crÃtico colgó. Me tumbé. La estrella y yo hicimos otra vez el amor.

Cómo ocurrió, de Isaac Asimov

Mi hermano empezó a dictar en su mejor estilo oratorio, ese que hace que las tribus se queden aleladas ante sus palabras.

—En el principio —dijo—, exactamente hace quince mil doscientos millones de años, hubo una gran explosión, y el universo…

Pero yo habÃa dejado de escribir.

—¿Hace quince mil doscientos millones de años? —pregunté, incrédulo.

—Exactamente —dijo—. Estoy inspirado.

—No pongo en duda tu inspiración —aseguré. (Era mejor que no lo hiciera. Él es tres años más joven que yo, pero jamás he intentado poner en duda su inspiración. Nadie más lo hace tampoco, o de otro modo las cosas se ponen feas)—. Pero, ¿vas a contar la historia de la Creación a lo largo de un perÃodo de más de quince mil millones de años?

—Tengo que hacerlo. Ese es el tiempo que llevó. Lo tengo todo aquà dentro —dijo, palmeándose la frente—, y procede de la más alta autoridad.

Para entonces yo habÃa dejado el estilo sobre la mesa.

—¿Sabes cuál es el precio del papiro? —dije.

—¿Qué?

(Puede que esté inspirado, pero he notado con frecuencia que su inspiración no incluye asuntos tan sórdidos como el precio del papiro).

—Supongamos que describes un millón de años de acontecimientos en cada rollo de papiro. Eso significa que vas a tener que llenar quince mil rollos. Tendrás que hablar mucho para llenarlos, y sabes que empiezas a tartamudear al poco rato. Yo tendré que escribir lo bastante como para llenarlos, y los dedos se me acabarÃan cayendo. Además, aunque podamos comprar todo ese papiro, y tú tengas la voz y yo la fuerza suficientes, ¿quién va a copiarlo? Hemos de tener garantizados un centenar de ejemplares antes de poder publicarlo, y en esas condiciones, ¿cómo vamos a obtener derechos de autor?

Mi hermano pensó durante un rato. Luego dijo:

—¿Crees que deberÃamos acortarlo un poco?

—Mucho —puntualicé—, si esperas llegar al gran público.

—¿Qué te parecen cien años?

—¿Qué te parecen seis dÃas?

—No puedes comprimir la Creación en solo seis dÃas —dijo, horrorizado.

—Ese es todo el papiro de que dispongo —le aseguré—. Bien, ¿qué dices?

—Oh, está bien —concedió, y empezó a dictar de nuevo—. En el principio… ¿De veras han de ser solo seis dÃas, Aarón?

—Seis dÃas, Moisés —dije firmemente.

El tÃo Einar, de Ray Bradbury

—Llevará sólo un minuto —dijo la dulce mujer del tÃo Einar.

—Me opongo —dijo el tÃo Einar—. Y eso sólo lleva un segundo.

—He trabajado toda la mañana —dijo ella, sosteniéndose la espalda delgada—, ¿y tú no me

ayudarás ahora? El tamborileo anuncia lluvia.

—Pues que llueva —dijo el tÃo Einar con despreocupación—. No dejaré que me traspase un

relámpago sólo por airear tus ropas.

—Pero lo haces tan rápido…

—Repito, me opongo.

Las vastas alas alquitranadas del tÃo Einar zumbaban nerviosamente detrás de los hombros

indignados.

La mujer le alcanzó una cuerda delgada con cuatro docenas de ropas recién lavadas. El tÃo

Einar sostuvo la cuerda entre los dedos, mirándola con profundo desagrado.

—De modo que hemos llegado a esto —murmuró amargamente—. A esto, a esto, a esto.

ParecÃa a punto de derramar unas lágrimas tristes y ácidas.

—Anda, no llores, o las mojarás de nuevo —dijo la mujer—. Salta ahora, paséalas.

—Paséalas. —La voz del tÃo Einar sonaba hueca, terriblemente lastimada.— Pues yo digo: que

truene, ¡que llueva a cántaros!

—No te lo pedirÃa si fuese un dÃa hermoso y soleado —dijo la mujer, razonable—. Todo mi lavado

serÃa inútil si no me ayudas. Tendré que colgarlas en la casa…

Esto convenció al tÃo Einar. Sobre todas las cosas odiaba las ropas que cuelgan como banderas

o festones, de modo que un hombre tiene que arrastrarse por el suelo para cruzar un cuarto.

Saltó en el aire, y las vastas alas verdes zumbaron.

—¡Sólo hasta la valla de la pradera!

Una sola voltereta, y arriba: las alas mordieron el hermoso aire fresco. Antes que uno pudiese

decir: «el tÃo Einar tiene alas verdes» ya navegaba a baja altura por encima de la granja,

arrastrando las ropas en un largo lazo aleteante detrás de los golpes pesados de las alas.

—¡Ahora!

De vuelta ya del viaje el tÃo Einar trajo flotando las ropas, secas como granos de maÃz, y las

depositó en las mantas limpias que la mujer habÃa preparado.

—¡Gracias!

—¡Bah! —gritó el tÃo Einar, y voló a rumiar sus pensamientos debajo del manzano.

Las hermosas alas sedosas del tÃo Einar le colgaban detrás como las velas verdes de un barco,

y cuando estornudaba o se volvÃa bruscamente le chirriaban o susurraban en los hombros.

Era uno de los pocos de la familia con un talento claramente visible. Todos los primos y

sobrinos y hermanos oscuros vivÃan ocultos en pueblos pequeños del mundo entero, hacÃan

cosas mentales invisibles o cosas con dedos de bruja y dientes blancos, o descendÃan por el

cielo como hojas en llamas, o saltaban en los bosques como lobos plateados por la luna.

VivÃan relativamente a salvo de los seres humanos comunes. No asà un hombre con grandes

alas verdes.

No era que odiara sus alas. Lejos de eso. En su juventud habÃa volado siempre de noche,

pues las noches son momentos excepcionales para un hombre alado. La luz del dÃa tiene sus

peligros, siempre los tuvo, siempre los tendrÃa; pero en las noches, ah, en las noches habÃa

navegado sobre islas de nubes y mares de cielo de verano. Sin correr ningún peligro. HabÃa

disfrutado realmente de aquellos vuelos.

Pero ahora no podÃa volar de noche.

De regreso a un alto paso en ciertas montañas de Europa, luego de una reunión de familia en

Mellin Town, Illinois (hace algunos años), habÃa bebido demasiado vino tinto. «Pronto estaré

bien», se habÃa dicho a sà mismo, vagamente, mientras volaba bajo las estrellas del alba,

sobre las lomas que se extendÃan más allá de Mellin, y soñaba a la luz de la luna. Y de

pronto…, un crujido en el cielo…

Una torre de alta tensión.

¡Como un pato en una red! Un tremendo siseo. La chispa azul de un cable le cruzó y

ennegreció la cara. Las alas golpearon hacia adelante parando la electricidad, y el tÃo Einar se

precipitó cabeza abajo.

Cayó en el prado iluminado por la luna al pie de la torre y fue como si alguien hubiese arrojado

desde el cielo una voluminosa guÃa de teléfonos.

A la mañana siguiente, temprano, se incorporó sacudiendo violentamente las alas empapadas

de rocÃo. La única luz era una débil franja de alba extendida a lo largo del este. Pronto esa

franja se colorarÃa y todos los vuelos quedarÃan restringidos. No habÃa otra solución que

refugiarse en el bosque y esperar escondido en los matorrales a que otra noche ocultara los

movimientos celestes de las alas.

Asà conoció el tÃo Einar a la que serÃa su mujer.

Durante el dÃa, un primero de noviembre excepcionalmente cálido en las tierras de Illinois, la

joven Brunilla Wexley salió a ordeñar una vaca perdida; llevaba en la mano un cubo plateado

mientras se deslizaba entre los matorrales y le rogaba inteligentemente a la vaca invisible

que por favor volviera a la casa o la leche le reventarÃa las entrañas. El hecho casi seguro de

que la vaca volverÃa sola cuando las ubres necesitaran realmente atención no preocupaba a

Brunilla Wexley. Era una buena excusa para pasear por el bosque, soplar flores de cardo y

morder hojas; todo lo que estaba haciendo Brunilla cuando tropezó con el tÃo Einar.

Dormido junto a un arbusto, parecÃa un hombre debajo de un alero verde.

—Oh —dijo Brunilla, entusiasmada—. Un hombre. En una tienda de campaña.

El tÃo Einar despertó. La tienda de campaña se abrió detrás como un alto abanico verde.

—Oh —dijo Brunilla, la buscadora de vacas—. Un hombre con alas.

Asà se lo tomó ella. Estaba sorprendida, sÃ, pero nunca le habÃan hecho daño, de modo que

no le tenÃa miedo a nadie, y esto de encontrarse con un hombre alado no pasaba todos los

dÃas, y se sentÃa orgullosa. Empezó a hablar. Al cabo de una hora eran viejos amigos, y al

cabo de dos horas Brunilla habÃa olvidado las alas. Y el tÃo Einar le confesó de algún modo

cómo habÃa llegado a parar a este bosque.

—SÃ, ya noté que estás golpeado por todos lados —dijo Brunilla—. Esa ala derecha tiene mal

aspecto. Será mejor que te lleve a casa y te la arregle. De todos modos, no podrÃas volar asÃ

hasta Europa. Y además, ¿quién quiere vivir en Europa en estos dÃas?

El tÃo Einar se lo agradeció, aunque no entendÃa muy bien cómo podÃa aceptar.

—Pero vivo sola —dijo Brunilla—. Pues, como ves, soy bastante fea.

El tÃo Einar insistió diciendo que todo lo contrario.

—Qué amable eres —dijo Brunilla—. Pero soy fea, no me engaño. Mis padres han muerto. Tengo

una granja, grande, toda para mà sola, lejos de Mellin Town, y necesito a alguien con quien

hablar.

Pero ¿ella no sentÃa miedo?, preguntó el tÃo Einar.

—Orgullo y celos serÃa más exacto. ¿Puedo?

Y Brunilla acarició las membranosas alas verdes con una envidia cuidadosa. El tÃo Einar se

estremeció y se puso la lengua entre los dientes.

De modo que no habÃa otro remedio: ir a la casa de ella en busca de medicinas y ungüentos,

y qué barbaridad, qué quemadura en la cara, ¡debajo de los ojos!

—Suerte que no quedaste ciego —dijo Brunilla—. ¿Cómo pasó?

—Bueno… —dijo el tÃo Einar, y ya estaban en la granja, notando apenas que habÃan caminado

un kilómetro y medio mirándose a los ojos.

Pasó un dÃa y otro, y el tÃo Einar le dio las gracias desde el umbral y dijo que debÃa irse, que

apreciaba mucho el ungüento, los cuidados, el alojamiento. CaÃa la noche y entre ahora, las

seis, y las cinco de la mañana tenÃa que cruzar un continente y un océano.

—Gracias, adiós —dijo, y desplegó las alas y echó a volar en el crepúsculo y se llevó por delante

un arce.

—¡Oh! —gritó Brunilla, y corrió hacia el cuerpo inconsciente.

Cuando el tÃo Einar despertó, al cabo de una hora, supo que ya nunca más podrÃa volar en la

oscuridad; habÃa perdido la delicada percepción nocturna. La telepatÃa alada que le habÃa

señalado la presencia de torres, árboles, casas y colinas, la visión y la sensibilidad tan claras

y sutiles que lo habÃan guiado a través de laberintos de bosques, acantilados y nubes, todo

habÃa sido quemado para siempre, reducido a nada por aquel golpe en la cara, aquella

chicharra y aquel siseo azul eléctrico.

—¿Cómo? —se quejó el tÃo Einar en voz baja—. ¿Cómo iré a Europa? Si vuelo de dÃa, me verán,

y ay, qué pobre chiste, ¡quizás hasta me bajen de un tiro!

O quizá me encierren en un jardÃn zoológico, ¡qué vida serÃa esa! Brunilla, ¿qué puedo hacer?

—Oh —murmuró Brunilla, mirándose los dedos—. Ya se nos ocurrirá algo…

Se casaron.

La Familia asistió a la boda. En una inmensa precipitación otoñal de hojas de arce, sicómoro,

roble, olmo, los parientes susurraron y murmuraron, cayeron en una llovizna de castañas de

Indias, golpearon la tierra como manzanas de invierno, y en el viento que levantaban al llegar

a la boda sobreabundaba el aroma del pasado verano. La ceremonia fue breve como una vela

negra que se enciende, se apaga con un soplido, y deja un humo en el aire. La brevedad, la

oscuridad, esa cualidad de movimientos invertidos y al revés se le escaparon a Brunilla, atenta

sólo a la pausada marea de las alas del tÃo Einar, que murmuraban dulcemente sobre ellos

mientras concluÃa el rito. En cuanto al tÃo Einar, la herida que le cruzaba la nariz estaba casi

curada, y tomando del brazo a Brunilla sentÃa que Europa se debilitaba y desvanecÃa a lo lejos.

No tenÃa que ver demasiado bien para volar directamente hacia arriba o descender en lÃnea

recta. Fue pues natural que en esta noche de bodas tomara a Brunilla en brazos y volara

verticalmente hacia el cielo.

Un granjero, a cinco kilómetros de distancia, a medianoche, le echó una ojeada a una nube

baja y alcanzó a ver unos resplandores y unas débiles estrÃas luminosas.

—Luces de tormenta —dijo, y se fue a la cama.

El tÃo Einar y Brunilla no descendieron hasta la mañana, junto con el rocÃo.

El matrimonio prosperó. Le bastaba a Brunilla mirar al tÃo Einar, y pensar que era la única

mujer del mundo casada con un hombre alado. «¿Qué otra mujer podrÃa decir lo mismo?», le

preguntaba al espejo. Y la respuesta era siempre: «¡Ninguna!».

El tÃo Einar, por su parte, pensaba que el rostro de Brunilla ocultaba una verdadera belleza,

una bondad y una comprensión admirables. Consintió en algunos cambios de dieta para

conformar a Brunilla, y tenÃa cuidado con las alas cuando andaba dentro de la casa; las

porcelanas golpeadas y las lámparas rotas irritan siempre los nervios, y el tÃo Einar se

mantenÃa a distancia de esos objetos. Cambió también de hábitos de dormir, pues de

cualquier modo ya no podÃa volar de noche. Y ella a su vez arregló las sillas, acomodándolas

a las alas, poniendo unas almohadillas extras aquà o quitándolas allá, y las cosas que decÃa

eran las que más agradaban al tÃo Einar.

—Estamos aún encerrados en capullos, todos nosotros —decÃa Brunilla—. Mira qué fea soy, pero

un dÃa romperé la cáscara y extenderé un par de alas tan delicadas y hermosas como las

tuyas.

—Has roto la cáscara —dijo el tÃo Einar.

Brunilla pensó un momento.

—Sà —admitió al fin—. Hasta sé qué dÃa ocurrió. En los bosques, ¡cuando buscaba una vaca y

encontré una tienda de campaña!

Los dos rieron, y sintiendo el abrazo del tÃo Einar, Brunilla supo que gracias al matrimonio

habÃa salido de la fealdad, asà como una espada brillante sale de la vaina.

Tuvieron niños. Al principio el tÃo Einar temió que nacieran con alas.

—TonterÃas, ojalá fuera asà —dijo Brunilla—. Nunca les pondrÃamos el pie encima.

—No —dijo el tÃo Einar—, ¡pero se te subirÃan a la cabeza!

—¡Ay! —lloró Brunilla.

Nacieron cuatro hijos, tres niños y una niña, tan movedizos que parecÃan tener alas. A los

pocos años saltaban como renacuajos, y en los dÃas calurosos de verano le pedÃan al padre

que se sentara bajo el manzano y los abanicara con las alas refrescantes y les contara

historias fantásticas a la luz de las estrellas acerca de islas de nubes y océanos de cielos y

formas de nieblas y viento y el sabor de un astro que se le disuelve a uno en la boca, y de

cómo bebes el helado aire de la montaña, y cómo te sientes cuando eres un guijarro que cae

desde el monte Everest y te transformas en un capullo verde abriendo las alas como los

pétalos de una flor poco antes de golpear el suelo.

Eso habÃa sido el matrimonio del tÃo Einar.

Y hoy, seis años después, aquà estaba el tÃo Einar, aquà estaba sentado, envenenándose

debajo del manzano, sintiéndose cada vez más impaciente y malévolo, no porque asà lo

deseara sino porque después de la larga espera era todavÃa incapaz de volar en el abierto

cielo nocturno; nunca habÃa recuperado el sentido extra. Aquà estaba, desalentado, convertido

en un mero parasol, descartado y verde, abandonado ahora por los veraneantes infatigables

que en otro tiempo habÃan buscado el refugio de la sombra translúcida. ¿TendrÃa que estar

aquà para siempre, sin atreverse a volar de dÃa porque alguien podÃa verlo? ¿No serÃa ya otra

cosa que un secador de ropas para Brunilla o un abanico para niños en las noches calurosas

de agosto? Hasta hacÃa seis años habÃa sido siempre el mensajero de la Familia, más rápido

que una tormenta. Volando sobre lomas y valles, como un bumerán, y aterrizando como una

flor de cardo. Siempre habÃa dispuesto de dinero; ¡a la Familia le era muy útil el hombre con

alas! Pero ¿ahora? Amarguras. Las alas estremecieron y barrieron el aire y sonaron como un

trueno cautivo.

—Papá —dijo la pequeña Meg.

Los niños miraban la cara pensativa y oscurecida del padre.

—Papá —dijo Ronald—, ¡haz más truenos!

—Hoy es un dÃa frÃo de marzo, lloverá pronto y habrá muchos truenos —dijo el tÃo Einar.

—¿Vendrás a vernos? —preguntó Michael.

—¡Corred, corred! ¡Dejad reflexionar a papá!

Estaba cerrado al amor, a los hijos del amor y al amor de los hijos. Sólo pensaba en cielos,

firmamentos, horizontes, infinitudes, de noche o de dÃa, a la luz de las estrellas, la luna o el

sol, cielos nublados o claros, pero siempre cielos, firmamentos y horizontes que se extendÃan

interminables en las alturas. Y aquà estaba ahora, navegando en el césped, siempre abajo,

para que no lo vieran.

¡Qué estado miserable, en un pozo hondo!

—¡Papá, ven a mirarnos, es marzo! —gritó Meg—. ¡Y vamos a la loma con todos los niños del

pueblo!

—¿Qué loma es ésa? —gruñó el tÃo Einar.

—¡La loma de las Cometas, por supuesto! —cantaron los niños.

El tÃo Einar los miró por primera vez.

Cada uno de los niños tenÃa en las manos una cometa de papel, y el calor de la excitación y

un resplandor animal les encendÃa las caras. Los deditos sostenÃan unas pelotas de cordel

blanco. De las cometas, rojas y azules y amarillas y verdes, colgaban colas de algodón y

trozos de seda.

—¡Remontaremos las cometas! —le dijo Ronald—. ¿No vienes?

—No —dijo el tÃo Einar tristemente—. No tiene que verme nadie o habrá dificultades.

—Puedes esconderte y mirar desde los bosques —dijo Meg—. Hicimos las cometas nosotros

mismos. Pues sabemos cómo.

—¿Cómo lo sabéis?

—¡Porque somos tus hijos! —fue el grito instantáneo—. ¡Por eso!

El tÃo Einar miró a los niños largo rato. Suspiró.

—Un festival de cometas, ¿no es as�

—¡SÃ, señor!

—Ganaré yo —dijo Meg.

—¡No, yo! —contradijo Michael.

—¡Yo, yo! —pió Stephen.

—¡Dios de las alturas! —rugió el tÃo Einar, saltando hacia arriba, batiendo el ensordecedor timbal

de las alas—. ¡Niños, niños, os amo tiernamente!

—Papá, ¿qué pasa? —dijo Michael, retrocediendo.

—¡Nada, nada, nada! —entonó Einar. Flexionó las alas hasta el punto máximo de propulsión y

embestida. ¡Bum! Las alas golpearon como cÃmbalos. La ola de aire tiró a los niños al suelo—

¡Lo conseguÃ, lo conseguÃ! ¡Soy libre de nuevo! ¡Fuego en la caldera! ¡Pluma en el viento!

¡Brunilla! —Einar llamó a la casa. Brunilla apareció en el umbral.— ¡Soy libre! —llamó Einar,

emocionado y alto, de puntillas—. Escucha, Brunilla, ¡ya no necesito la noche! ¡Puedo volar de

dÃa! ¡No necesito la noche! ¡De ahora en adelante volaré todos los dÃas y cualquier dÃa del

año! Pero… pierdo tiempo, hablando. ¡Mira!

Y mientras Brunilla y los niños lo miraban preocupados, Einar sacó la cola de algodón de una

de las cometas y se la ató al cinturón, a la espalda; tomó la pelota de cordel, se puso una

punta entre los dientes y les dio la otra punta a los niños ¡y voló, arriba, arriba en el aire,

alejándose en el viento de marzo!

Y los niños de Einar corrieron por los prados, cruzando las granjas, soltando cordel al cielo

soleado, trinando y tropezando, y Brunilla, de pie en el patio, saludaba con la mano y reÃa, y

los niños fueron a la loma de las Cometas sosteniendo la pelota de cordel entre los dedos

ávidos, y orgullosos, todos tirando y tironeando y dirigiendo. Y los niños de Mellin Town

llegaron corriendo con sus pequeñas cometas para soltarlas al viento y vieron la gran cometa

verde que saltaba y oscilaba en el cielo y exclamaron:

—¡Oh, oh, qué cometa! ¡Qué cometa! ¡Oh, cómo me gustarÃa una cometa parecida! ¿Dónde,

dónde la consiguieron?

—¡La hizo papá! —gritaron Meg y Michael y Stephen y Ronald, y tironearon animadamente del

cordel y la zumbante y atronadora cometa se zambulló y remontó en el cielo, y cruzando una

nube dibujó un largo y mágico signo de exclamación.

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social.