Faulkner nos advirti√≥, en su discurso de aceptaci√≥n del Premio Nobel de Literatura, acerca de la importancia de vivir el arte de la escritura desde el placer y la zozobra: placer por el nacimiento de un nuevo hijo textual, congratulaci√≥n anticipada por sus primeros pasos simb√≥licos; zozobra ‚ÄĒtambi√©n ella‚ÄĒ ante esa criatura de signos, nacida al mundo para sufrir la muerte y sufrir m√ļltiples formas de vida, zozobra ante el hecho de conocer, de antemano, como todos los padres y los escritores saben que ‚ÄĒa la larga o a la corta‚ÄĒ un hijo no nos pertenece eternamente y que ha de recorrer un camino m√°s all√° de nuestra voluntad po√©tica o, incluso, de nuestra imaginaci√≥n.

Los jóvenes creadores, como Faulkner, condensamos nuestro amor por la escritura en esa zozobra y placer que nos invitan a poner dedo sobre tecla, mano sobre hoja, huella digital sobre el alma imperecedera de los textos. Escribimos, pero no manuscritos para un fin del mundo, sino manuscritos para el comienzo de otro mundo, ese que los jóvenes viviremos, formaremos, curiosamente dibujaremos con el ADN de una época, una generación, un tiempo.

Estos cuatro textos que hoy deseo introducirles como una invitaci√≥n a la lectura ‚ÄĒdesde el ojo cr√≠tico de una lectora que se advierte escritora, y de una escritora que nunca ha dejado de ser lectora, o al menos lo intenta‚ÄĒ son una muestra de parte de lo mejor de la producci√≥n joven nacional. Son libros que no han nacido hu√©rfanos, sino acompa√Īados por la mano de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS), suerte de hada madrina creadora, positiva matriz para la conjunci√≥n de voces. Este a√Īo, a ra√≠z del aniversario n√ļmero 30 de la Asociaci√≥n, no han sido pocas las acciones e intervenciones de promoci√≥n que han pretendido visibilizar la obra de las m√°s j√≥venes generaciones creativas en nuestro pa√≠s. No se trata ‚ÄĒen el espacio reducido que puede abarcar algunas cuartillas de pensamiento‚ÄĒ de olvidar que queda mucho por hacer a√ļn en los campos de la visibilizaci√≥n, de la media, de la comunicaci√≥n, pues no hay proyecto perfecto y completo en cada una de sus curvas; se trata, por el contrario, de encauzar los pasos cr√≠ticos, objetivos, de una cultura del encuentro que permita precisamente eso: la conjunci√≥n de voces escriturales a trav√©s del sistema de publicaciones vinculado a las estructuras editoriales de la AHS.

Estos cuatro textos que hoy deseo introducirles como una invitaci√≥n a la lectura ‚ÄĒdesde el ojo cr√≠tico de una lectora que se advierte escritora, y de una escritora que nunca ha dejado de ser lectora, o al menos lo intenta‚ÄĒ son una muestra de parte de lo mejor de la producci√≥n joven nacional. Son libros que no han nacido hu√©rfanos, sino acompa√Īados por la mano de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS), suerte de hada madrina creadora, positiva matriz para la conjunci√≥n de voces. Este a√Īo, a ra√≠z del aniversario n√ļmero 30 de la Asociaci√≥n, no han sido pocas las acciones e intervenciones de promoci√≥n que han pretendido visibilizar la obra de las m√°s j√≥venes generaciones creativas en nuestro pa√≠s. No se trata ‚ÄĒen el espacio reducido que puede abarcar algunas cuartillas de pensamiento‚ÄĒ de olvidar que queda mucho por hacer a√ļn en los campos de la visibilizaci√≥n, de la media, de la comunicaci√≥n, pues no hay proyecto perfecto y completo en cada una de sus curvas; se trata, por el contrario, de encauzar los pasos cr√≠ticos, objetivos, de una cultura del encuentro que permita precisamente eso: la conjunci√≥n de voces escriturales a trav√©s del sistema de publicaciones vinculado a las estructuras editoriales de la AHS.

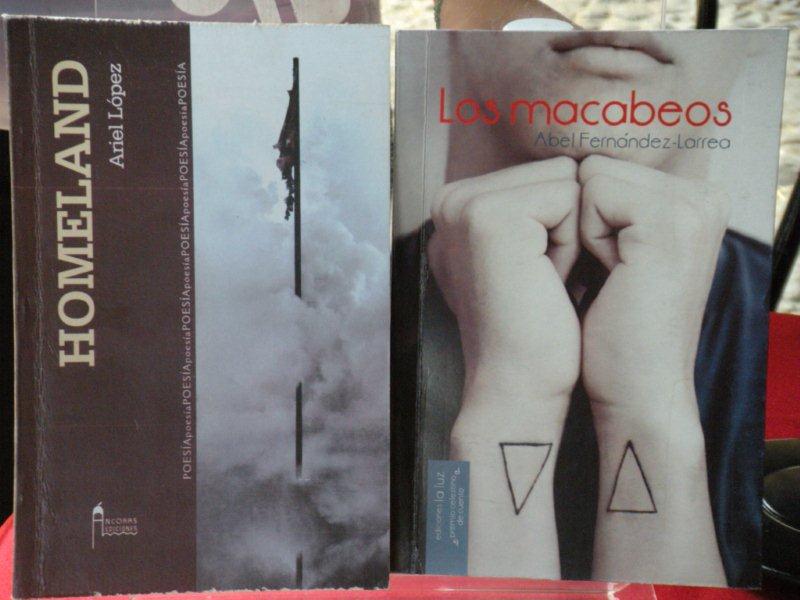

Cuatro textos y cuatro editoriales: La zozobra en el ojo del hurac√°n, de Diona Espinosa Naranjo, ganador del Premio Sed de Belleza, 2015, (y publicado por Sed de Belleza Ediciones, 2015), Buscando a Anna Veltfort, de Carmen Cuti√© Torres, Premio Reina del Mar (Reina del Mar Editores, 2015), Los macabeos, de Abel Fern√°ndez-Larrea, XV Premio Celestino de Cuento (Ediciones La Luz, 2015) y Homeland, de Ariel L√≥pez, Premio Mangle Rojo de Poes√≠a (√Āncoras Ediciones, 2015). No pretenden ser mis palabras un mapa textual que conduzca a un solo tipo de lectura, sino tan solo una invitaci√≥n performativa, un primer paso en busca de una teatralidad que trascienda el √°mbito del texto y que permita al lector/espectador una construcci√≥n conjunta de la realidad textual de estas obras.

La zozobra en el ojo del hurac√°n, de Diona Espinosa Naranjo, m√°s que un libro de entrevistas sobre el documental cubano realizado en el Per√≠odo Especial, es un libro sobre la memoria cultural, semi√≥tica y simb√≥lica de nuestra naci√≥n. Puede hablarse, seg√ļn creo, de un manuscrito contra la desmemoria, contra la despoetizaci√≥n de una realidad cruda, muchas veces soterrada en nuestros recuerdos como pa√≠s, pero que contin√ļa siendo una √©poca de producci√≥n de sentido y de contenidos en todo el orden de la cultura. A trav√©s de quince entrevistas coherentemente articuladas por la autora, y un levantamiento textual de la memoria, La zozobra en el ojo del hurac√°n condensa en sus pocas p√°ginas, el testimonio de algunos de los m√°s importantes creadores del g√©nero documental ‚ÄĒes decir, del audiovisual en general‚ÄĒ en nuestro pa√≠s: Fernando P√©rez, Enrique Colina, Niurka P√©rez, Lissette Vila, por solo mencionar cuatro nombres de los tantos que aparecen en este manuscrito. Desde las visiones personales (y muchas veces autorales) podemos observar el transcurrir de una √©poca que tuvo consecuencias devastadoras para una generaci√≥n de creadores en un periodo donde no solo disminuy√≥ la producci√≥n de obras, sino tambi√©n se iniciaron otros m√ļltiples avatares que condujeron a una resignificaci√≥n, a un replanteamiento, conclusivamente, a un punto de giro. Es este un texto fiel, un texto mapa, una suerte de cartograf√≠a de voces que muestran su(s) realidad(es) en busca no de un estatismo conforme, una rigidez de ¬ę√©poca pasada, mejor olvidada¬Ľ, sino que pretende ser gu√≠a para la comprensi√≥n, el debate, para la cultura del encuentro entre las generaciones, siempre en el rescate del pensamiento, el debate y la pol√©mica; virtudes de comuni√≥n que han de ser salvadas por nuestra naci√≥n ‚ÄĒcomo bien Diona Espinosa lo ha logrado‚ÄĒ urgentemente.

La zozobra en el ojo del hurac√°n, de Diona Espinosa Naranjo, m√°s que un libro de entrevistas sobre el documental cubano realizado en el Per√≠odo Especial, es un libro sobre la memoria cultural, semi√≥tica y simb√≥lica de nuestra naci√≥n. Puede hablarse, seg√ļn creo, de un manuscrito contra la desmemoria, contra la despoetizaci√≥n de una realidad cruda, muchas veces soterrada en nuestros recuerdos como pa√≠s, pero que contin√ļa siendo una √©poca de producci√≥n de sentido y de contenidos en todo el orden de la cultura. A trav√©s de quince entrevistas coherentemente articuladas por la autora, y un levantamiento textual de la memoria, La zozobra en el ojo del hurac√°n condensa en sus pocas p√°ginas, el testimonio de algunos de los m√°s importantes creadores del g√©nero documental ‚ÄĒes decir, del audiovisual en general‚ÄĒ en nuestro pa√≠s: Fernando P√©rez, Enrique Colina, Niurka P√©rez, Lissette Vila, por solo mencionar cuatro nombres de los tantos que aparecen en este manuscrito. Desde las visiones personales (y muchas veces autorales) podemos observar el transcurrir de una √©poca que tuvo consecuencias devastadoras para una generaci√≥n de creadores en un periodo donde no solo disminuy√≥ la producci√≥n de obras, sino tambi√©n se iniciaron otros m√ļltiples avatares que condujeron a una resignificaci√≥n, a un replanteamiento, conclusivamente, a un punto de giro. Es este un texto fiel, un texto mapa, una suerte de cartograf√≠a de voces que muestran su(s) realidad(es) en busca no de un estatismo conforme, una rigidez de ¬ę√©poca pasada, mejor olvidada¬Ľ, sino que pretende ser gu√≠a para la comprensi√≥n, el debate, para la cultura del encuentro entre las generaciones, siempre en el rescate del pensamiento, el debate y la pol√©mica; virtudes de comuni√≥n que han de ser salvadas por nuestra naci√≥n ‚ÄĒcomo bien Diona Espinosa lo ha logrado‚ÄĒ urgentemente.

Buscando a Anna Veltfort, de Carmen Cuti√© Torres, es un libro de cuentos (me atrevo a clasificar con cierta reticencia, pues por el orden tem√°tico, la estructura interna de los textos y la recirculaci√≥n de algunos de sus personajes a lo largo de los diferentes relatos, muchas veces parece que se est√° en presencia de un texto rara avis, cuenti-novela circunstancial, galer√≠a de un particular y curioso museo de cera en el √°mbito moderno, nov√≠simo, citadino de la realidad). A lo largo de once cuentos, once entradas a una Matrix en la cual el ser humano se convierte en una bater√≠a, un objeto oxidado, un cargador de energ√≠a, la autora nos invita a sentirnos parte de la decisi√≥n de un tal Neo de los filmes de ciencia ficci√≥n, al ver en la mano de Morfeo dos p√≠ldoras: una que conduce al olvido, otra que conduce al despertar absoluto. Esta es una propuesta arriesgada: si el lector escoge la p√≠ldora del despertar ser√° entonces capaz de asistir a una distribuci√≥n no articulada de la conciencia urbana ‚ÄĒd√≠gase el mundo como conciencia colectiva, conciencia hormiguero, conciencia panal‚ÄĒ, donde los personajes, a pesar de compartir angustias, de (re)vivir parecen atrapados en s√≠ mismos, en la ciudad, en la imposibilidad del lenguaje, en la (no)(in)comunicaci√≥n.

En Buscando a Anna Veltfort no hay encuentros: los personajes pasan frente a las pantallas de una televisi√≥n, frente a la arena de un circo romano, frente al canal de un chat simb√≥lico que es, pienso, el tejido textual de este libro. Su principal m√©rito es producir inquietud, cierta cosquilla de extra√Īamiento en alg√ļn lugar del cuerpo, cierto sentimiento compartido de que algo no se encuentra bien: es este el mecanismo que articula la autora desde el lenguaje, desde la arquitectura de los personajes, desde el techo que coloca sobre sus cabezas para no permitir un despegue. Esta imposibilidad nos conduce a un particular Teatro del Mundo, ya no pleno en su belleza sino abandonado, d√≠gase las ruinas de una civilizaci√≥n, el pataleo de una hormiga que ve pasar su tiempo y se conforma con ser testigo, con el intento de la f√°bula, con ser el sujeto ‚ÄĒy tambi√©n objeto‚ÄĒ del testimonio. No asistimos a una realidad enrarecida, pienso, sino a un escenario final, a una po√©tica para el fin del mundo que Carmen Cuti√© textualiza.

En Buscando a Anna Veltfort no hay encuentros: los personajes pasan frente a las pantallas de una televisi√≥n, frente a la arena de un circo romano, frente al canal de un chat simb√≥lico que es, pienso, el tejido textual de este libro. Su principal m√©rito es producir inquietud, cierta cosquilla de extra√Īamiento en alg√ļn lugar del cuerpo, cierto sentimiento compartido de que algo no se encuentra bien: es este el mecanismo que articula la autora desde el lenguaje, desde la arquitectura de los personajes, desde el techo que coloca sobre sus cabezas para no permitir un despegue. Esta imposibilidad nos conduce a un particular Teatro del Mundo, ya no pleno en su belleza sino abandonado, d√≠gase las ruinas de una civilizaci√≥n, el pataleo de una hormiga que ve pasar su tiempo y se conforma con ser testigo, con el intento de la f√°bula, con ser el sujeto ‚ÄĒy tambi√©n objeto‚ÄĒ del testimonio. No asistimos a una realidad enrarecida, pienso, sino a un escenario final, a una po√©tica para el fin del mundo que Carmen Cuti√© textualiza.

Los macabeos, de Abel Fern√°ndez-Larrea, es un libro ‚ÄĒperd√≥n por el lugar com√ļn, pero a veces solo √©l nos salva del ostracismo ling√ľ√≠stico o, peor a√ļn, de la imposibilidad de la comunicaci√≥n‚ÄĒ que disfrut√© medularmente. Se conduce por una rama narrativa diferente a buena parte ‚ÄĒpor no decir la mayor parte‚ÄĒ de la creaci√≥n joven que se ha asumido como mainstream desde Generaci√≥n Cero. Sin ser este un √°mbito para la cr√≠tica o la pol√©mica ‚ÄĒque s√≠ para la opini√≥n individual‚ÄĒ y sin ignorar que tambi√©n Abel Fern√°ndez-Larrea ha sido conceptualizado dentro de este bloque generacional, pienso que su propuesta de escritura camina con otros pies y hacia otro camino; una senda que no deja de ser cubana aun cuando habla de realidades no insulares, porque este contin√ļa siendo un texto que habla de la importancia de la conservaci√≥n de la memoria (familiar, personal, memoria de ADN, memoria de latido, colectiva). Sus personajes ‚ÄĒmuchos de ellos ni√Īos, casi todos, dir√≠a, o j√≥venes‚ÄĒ son perfectos mapas de relaciones humanas, vistos ellos desde el microscopio, la hendija, la lupa breve de breves relatos que pretenden, tan solo, condensar un momento de la vida, una experiencia, un paso por el mundo.

Los macabeos no es un libro de gritos. No posee una estructura ling√ľ√≠stica compleja, no hace malabares con el lenguaje, no complejiza sus personajes en un intento de convertirlos en constructos de la postmodernidad. Los macabeos es un libro de susurros; susurros que nos obligan a aguzar el o√≠do, a percibir la polifon√≠a del casi silencio, susurros que nos conminan a bajar la voz y a sentarnos a las puertas de una casa simb√≥lica y esperar el encuentro con otra realidad. Pero no se entienda esta realidad que Abel Fern√°ndez-Larrea propone como un espacio para el extra√Īamiento: no se habla de Cuba, no se habla de nuestra realidad citadina, pero se conversa en el lenguaje humano, universal, no reductivo. Sus espacios de dramatizaci√≥n no son otros que el √°mbito social de la convulsi√≥n: constre√Īimiento, la Guerra Civil espa√Īola, la guerra familiar contra la soledad y la muerte, la resistencia individual en los albores de la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de los jud√≠os, las puertas del caos que son tocadas tres veces por una mano extra√Īa. Repito: estos espacios no son c√≥modos, ni siquiera po√©ticos, pero en su dolor, en su espasmo, traen ciertos ecos de relumbre, galas perdidas de un mundo, recuerdos perdidos de un mundo. Quisiera hacer especial √©nfasis en la elecci√≥n de personajes; como dec√≠a anteriormente, muchos de ellos ni√Īos o adolescentes, lo que confiere una especial crudeza a los hechos narrados, pero vistos desde un ojo inquieto, a veces alerta, a veces ignorante, pelotas de colores al sol. Abel Fern√°ndez-Larrea construye una arquitectura textual basada en las estructuras personales, en las relaciones humanas, y sobre ellas levanta un techo estructural de sencillez, que no simpleza, probablemente porque ha descubierto que importa m√°s contar bien que hacer malabares con construcciones de paja y humo.

He reservado para el final a Homeland, de Ariel L√≥pez, por considerarlo el ¬ęplato fuerte¬Ľ de esta suerte de colecci√≥n circunstancial de escrituras. Hablo, aqu√≠ ‚ÄĒsea √ļtil para la comprensi√≥n del p√ļblico‚ÄĒ de un libro de poes√≠a que pulsa las cuerdas de la memoria de nuestro pa√≠s pero, m√°s importante a√ļn, las cuerdas simb√≥licas de nuestra esencia como individuos humanos. Homeland, curiosamente, parte de un t√≠tulo en ingl√©s para hablar de la tierra, concepto muchas veces ambiguo, antiguo, exiguo, olvidado. Ariel L√≥pez no nos regala los versos, nos exige construir poes√≠a junto a √©l, desde la forja de la lectura, con el dedo sobre el huso, con la maldici√≥n de cien a√Īos de sue√Īo si llegas acaso a pincharte con la aguja de la desmemoria. Nos invita, desde cierta vocaci√≥n hacia el convite, casi religiosamente, al ¬ęlev√°ntate y anda¬Ľ, ¬ęal despi√©rtate y anda¬Ľ (la importancia radica en el infinito andar). El poemario recorre, casi como en una m√°quina del tiempo, ciertos sucesos de la memoria social/cultural de nuestro pa√≠s. Comienza ‚ÄĒy este primer poema casi podr√≠a ser un exordio, un pr√≥logo a las otras escrituras que le suceden‚ÄĒ con el texto 1492:

[…]

Deseo inevitable de estar siempre en otra parte.

Empacaron entonces sífilis, vacas y caballos;

empacaron a Dios en sus bodegas

y a los setenta y nueve días escucharon los pájaros

volar toda la noche hacia el paraíso

donde las palmas en su hermosa deformidad

esperaban pacientemente a ser taladas.

Se habla aqu√≠, tambi√©n, de un texto galer√≠a, que no libro de historia, que desciende y asciende en una curvatura de sucesos, en diferentes modos de concebir la poes√≠a no como una pasta homog√©nea de circunstancias o maneras de construir, sino en orden de observaci√≥n, casi comuni√≥n. Puede hablarnos de la manigua, de los huracanes o la convulsi√≥n, de las cargas al machete, de la concepci√≥n de la insularidad sin detenerse todo el tiempo en la ya tan gastada frase ¬ęde la maldita circunstancia del agua por todas partes¬Ľ. S√≠, porque aqu√≠ tenemos el agua, y est√° en todas partes, pero el poeta no se conduele ni se siente confinado, el poeta no es presa ni pasto para el destino: busca retratarse en los versos, por suerte para el lector, de manera inc√≥moda, no complaciente, no pl√°cida. Advi√©rtase, no obstante, la importancia del territorio lim√≠trofe, circundado por el agua que funda y destruye: desde el primer poema y hasta el √ļltimo, Ariel L√≥pez es consciente de la utilidad del agua como testigo, la usa a voluntad, se rodea de ella; el agua que ha avisado a cierto almirante de nuestra existencia, tambi√©n ha subsistido durante m√°s de quinientos a√Īos como una sombra en la sombra; sigue ah√≠ cuando los hombres se hacinan contra las balsas o cuando Ariel afirma, en el poema Nieve:

Hay países que no existen. Nada puede desde aquí probar lo contrario. Mi padre, por ejemplo; está firmemente convencido de que Noruega es un país real. Dice que estuvo allí, justo antes de mi nacimiento […] Pero a mí, nada puede convencerme de estas presencias. Yo nunca he visto la nieve, y nada; ni las fotografías o las palabras dan fe de ello a mi imperturbable conciencia tropical. Mi conciencia solo conoce el lomo de esta isla, se apega a él con fiereza sospechando de las luces que en noches adecuadas destellan allende el mar. […] como sé que no existen otros países no tengo enemigos,/no fundo tentaciones,/no fundo esperanzas/ni viajes/ni alegrías;/no fundo el amor/ni la necesaria y despiadada tentación/de esta… o cualquier belleza.

Ariel L√≥pez se poetiza como sujeto de la Isla, se objetualiza como composici√≥n de la Isla, se hace palma, hermosa deformidad, navega en lo profundo y el agua, al final, lo aplasta, porque este es un libro, tambi√©n, de m√ļltiples aplastamientos que no son definitivos, sino ubicua piedra de S√≠sifo que el poeta carga hasta la cima de la monta√Īa y que, no obstante, fiel al mito, cae una y otra vez. Ariel L√≥pez, sin embargo, le gana a la piedra, pues sus intentos por subirla a la cumbre, sus intentos por develar el poema, su persistencia a subir y bajar, en la b√ļsqueda de un dominio po√©tico superior, es quiz√°s el viaje total, la ganancia de los versos. La piedra podr√° caer, eso ya no importa, estamos acostumbrados a recogerla eternamente; s√≠ importa el acto de levantarla y de confiar que esta vez, cuando lleguemos a la cima, nuestra generaci√≥n la habr√° derrotado definitivamente.

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social.

Gracia, Elaine!