Uruguay

Con ojos de cinéfilo #12

Estos textos ‚Äďfragmentarios, arb√≥reos, convergentes‚Äď no pretender, quiz√° salvo algunas excepciones, acercarse a un filme en todos o la mayor√≠a de sus elementos, cuestionarlo ensay√≠sticamente, criticarlo; parten m√°s bien de cuestiones espec√≠ficas, escenas, momentos a ‚Äúatrapar‚ÄĚ, gui√Īos desde la posmodernidad y desde la mirada del homo ludens. M√°s que otra cosa, estos textos son las recomendaciones de un cin√©filo empedernido, que cuando le preguntaron si prefer√≠a el cine o la sardina, eligi√≥ sin dudas al primero. Pel√≠culas bastante recientes, seguramente ganadoras de premios en festivales de cine.

El cine ‚Äúpose√≠do‚ÄĚ de Brandon Cronenberg

Tener el apellido Cronenberg puede ser un arma de ‚Äúdoble filo‚ÄĚ para quien aspire a labrarse una obra como director. Eso es algo que sabe muy bien Brandon, sobre quien estuvieron puestas todas las miradas cuando, hace unos ocho a√Īos, estren√≥ su primera pel√≠cula: Antiviral (2012). Y aunque el resultado art√≠stico fue m√°s que notable, pues alcanz√≥ triunfos en festivales como Sitges y Toronto a mejor √≥pera prima, las (siempre injustas) comparaciones con el cine de su padre, el gran David Cronenberg, fueron inevitables. Ahora entreg√≥ Possessor (2020), que ha salido triunfante de la √ļltima edici√≥n de Sitges con los premios a mejor pel√≠cula y director. Una vez m√°s, la sombra de David Cronenberg vuelve a ser alargada y su esp√≠ritu sobrevuela en el metraje de la cinta, sobre todo en lo referente al horror corporal. Aunque en esta ocasi√≥n, su hijo y disc√≠pulo va un paso m√°s all√° en su viaje por encontrar una voz propia dentro del panorama actual de cine fant√°stico y de ciencia ficci√≥n, en este caso en la vertiente de futurismo dist√≥pico con pretensiones de mostrar una sociedad enferma y alienada, habitada por seres que buscan abstraerse de sus vidas.

Deudora de otras fantas√≠as como Matrix (Lilly Wachowski y Lana Wachowski, 1999) y Origen (Christopher Nolan, 2010), filmes en la que los protagonistas utilizaban el estado de sue√Īo y sus posibilidades para penetrar en el subconsciente de sus objetivos, y de la potente filmograf√≠a de su padre (sobre todo en el tratamiento de la violencia, la carne, la sangre y el sexo), la trama de Possessor se centra en uno de los trabajos de Tasya (Andrea Riseborough) como asesina a sueldo introducida en la cabeza de Colin (Christopher Abbott), el yerno de un poderoso y d√©spota hombre de negocios con el prop√≥sito de que acabe con la vida de su novia y su suegro, y as√≠ hacerse con una importante empresa. Pero el trabajo se complica cuando el ‚Äúhu√©sped‚ÄĚ comienza a presentar resistencia a este particular tipo de ‚Äúposesi√≥n‚ÄĚ, tratando de recuperar el control de sus actos en una lucha psicol√≥gica contra Tasya. Brandon Cronenberg, que en su √≥pera prima entreg√≥ una puesta en escena minimalista y as√©ptica, en la que el blanco era el color predominante de la fotograf√≠a, se destapa aqu√≠ como un cineasta mucho m√°s ambicioso visualmente, con encuadres m√°s elaborados y una paleta de colores m√°s espectacular, sobre todo en las escenas de violencia (f√≠sica y psicol√≥gica) m√°s impactantes, donde la cinta se revela como un artefacto m√°s sofisticado y complejo que su precedente, y que parte del cine del g√©nero.

Del thriller cibernético al gore y al terror más cerebral, Possessor avanza a la par de la degradación mental (representada, también, a través de imágenes de una perturbadora violencia explícita) de sus enfrentados personajes, que explota en un final impactante y efectista. Brandon Cronenberg ha sabido manejar con brillantez el horror corporal, mostrando hacia sus personajes un distanciamiento cerebral que dificulta la identificación del espectador con ellos, y nos ha entregado con Possessor un filme que, sin dudas, vale la pena.

Los ecos de una noche que dur√≥ doce a√Īos

El a√Īo 1973 marc√≥ para Uruguay el inicio de ‚Äúun vasto campo de tortura‚ÄĚ, asegur√≥ el escritor Eduardo Galeano. Con el golpe de estado, la dictadura c√≠vico-militar, una de las m√°s severas en la historia de Am√©rica Latina, se extendi√≥ hasta febrero de 1985 y con ella un per√≠odo en el cual el pa√≠s estuvo marcado por la prohibici√≥n de los partidos pol√≠ticos, la ilegalizaci√≥n de los sindicatos y varios medios de prensa, y la persecuci√≥n, encarcelamiento y asesinato de opositores al r√©gimen. Entre ellos, los dirigentes del Movimiento de Liberaci√≥n Nacional-Tupamaros (MLN-T), conocidos como Tupamaros, en honor de T√ļpac Amaru, el l√≠der andino que dirigi√≥ la rebeli√≥n ind√≠gena m√°s importante en contra del imperio espa√Īol en 1780; una guerrilla urbana de izquierda radical existente en el pa√≠s en los a√Īos 1960 y principios de los 70, integrada luego a la coalici√≥n pol√≠tica Frente Amplio en 1989.

Los dirigentes tupamaros Ra√ļl Sendic, Eleuterio Fern√°ndez Huidobro, Mauricio Rosencof, Jos√© Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza fueron apresados en calidad de rehenes y trofeos de guerra durante el tiempo que dur√≥ la dictadura militar. Recluidos en condiciones infrahumanas de continua tortura, en casi total incomunicaci√≥n (comprobadas posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional) y bajo la amenaza de ejecutarlos si alguna acci√≥n del MLN-T, cualquiera que esta fuera, ten√≠a lugar, vivieron doce a√Īos que se extendieron como una larga y silenciosa noche.

Precisamente el director uruguayo radicado en Espa√Īa √Ālvaro Brechner (Mal d√≠a para pescar, 2009; Mr. Kaplan, 2014) bas√≥ su tercer largometraje, La noche de 12 a√Īos (Espa√Īa, Argentina, Uruguay y Francia, 2018) en Memorias de un calabozo, libro escrito por Mauricio Rosencof y Eleuterio Fern√°ndez ‚Äú√Ďato‚ÄĚ Huidobro, que relata las crudas experiencias del encierro vividas junto a Pepe Mujica, quien, luego de una amplia carrera pol√≠tica y con 75 a√Īos, fue presidente de la Rep√ļblica Oriental del Uruguay entre 2010 y 2015.

El tema ‚Äďsobre todo despu√©s de la embestidura de Mujica y la admiraci√≥n que provoc√≥ su figura y su gesti√≥n presidencial en medio mundo; y aqu√≠ cabe destacar el documental de 2018 de Emir Kusturica El Pepe, una vida suprema‚Äď se prestaba con facilidad a la adaptaci√≥n al cine, si bien es cierto que el efectismo y el aire ideologizante que poseen producciones de este tipo podr√≠a provocarnos cierta incertidumbre respecto al resultado final. Todo lo contrario ha ocurrido con el filme de Brechner, aplaudido en el Festival Internacional de Cine de Venecia y en el Festival de Cine de San Sebasti√°n, y premiado en diferentes apartados (destaca casi siempre el de Mejor guion adaptado) en m√ļltiples citas dedicadas al s√©ptimo arte: el Goya, los Premios del Cine Europeo, el Festival Internacional de Cine de El Cairo, los premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematogr√°ficas de Argentina, los de la Academia Brasile√Īa de Cine, el Ariel en M√©xico a Mejor pel√≠cula Iberoamericana, en Huelva, Thesaloniki, Biarritz, Amiens, Friburgo, los de la Asociaci√≥n de Cr√≠ticos de Cine del Uruguay y, entre otros, en el Festival de Cine de La Habana, donde obtuvo Mejor sonido y Mejor montaje, el Glauber Rocha y el otorgado por Casa de las Am√©ricas.

En esto influye que la pel√≠cula es capaz de distanciarse del contenido panfletario para enfrentarse directamente al potente drama del encierro y la soledad. De la sobrevivencia y la esperanza. Del miedo y la vida. Es decir: La noche de 12 a√Īos es un filme pol√≠tico, si lo vemos desde el punto que aborda las memorias de prisioneros pol√≠ticos en un momento de la historia de un pa√≠s y un continente en donde esta lo permeaba todo, pero no est√° politizada. M√°s bien est√° atravesada por un matiz humanista que hace al tema universal siempre.

Brechnner aprovecha los espacios vac√≠os de las celdas ‚Äďag√≥nicos, estrechos, mis√©rrimos‚Äď para realizar un ejercicio casi minimalista, que hace que el protagonismo resida en el lucimiento interpretativo de su reparto. Son precisamente las actuaciones las que nos proveen de una radiograf√≠a del enfrentamiento a la deshumanizaci√≥n. Antonio de la Torre es capaz de transfigurarse en un Pepe Mujica al borde de la locura en m√°s de una ocasi√≥n, pero al que no pudieron doblegar. De la misma manera Alfonso Tort (√Ďato) y Chino Dar√≠n (Rosencof) desbordan una credibilidad que se torna magn√©tica y capaz de hacernos sino part√≠cipes, al menos testigos de la larga lista de horrores que sacudi√≥ la libertad en el continente bajo la bota militar. Tal como ha reconocido De la Torre, Brechnner se interes√≥ por la improvisaci√≥n de los actores, sobreponiendo el talento interpretativo a la exploraci√≥n t√©cnica, a la b√ļsqueda de matices y capacidades, lo que ayud√≥ a reforzar el apartado r√≠tmico y dramat√ļrgico de la cinta, que pod√≠a quedar desbalanceada ante la dificultad de mantener en vilo al espectador en una obra donde el silencio juega un papel clave.

Este juego de contrastes ‚Äďla locura y la soledad y el asombroso esp√≠ritu de lucha‚Äď parece ser el tema central de una pel√≠cula que inicia con la detenci√≥n y finaliza con la liberaci√≥n de los presos pol√≠ticos en 1985, aunque realiza varios flashbacks al pasado: c√≥mo sus protagonistas son despojados de su humanidad y aun as√≠, entre torturas y cambios constantes de sitio, entre el silencio, el miedo, la duda y la incomunicaci√≥n, son capaces de no perder el fuego tenue pero persistente de la esperanza, y buscar alternativas, v√≠as, para vivir (incluso el primer castigo al llegar, en busca de cierta animalizaci√≥n, es que nadie les hable).

Despojados no solo de las necesidades f√≠sicas m√°s b√°sicas, sino tambi√©n de sus condicionantes sociales fundamentales, √Ďato, Mujica y Rosencof ser√°n puestos al l√≠mite una y otra vez. En estas situaciones fronterizas entre la locura y la realizad, Brechnner parece decirnos que el mensaje La noche de 12 a√Īos es eminentemente idealista y combativo. ‚ÄúTriunfar no es tener plata, es levantarse cada vez que uno cae‚ÄĚ, dijo Pepe Mujica.

Por otra parte, √Ālvaro Brechnner aleja su narraci√≥n del an√°lisis contextual y sociopol√≠tico; el pa√≠s es la causa, es cierto, pero prefiere enfocarse en las personas, en estos h√©roes hoy no tan an√≥nimos, pero s√≠ ejemplos de miles que vivieron encierros, torturas y desaparici√≥n en el Cono Sur, en Am√©rica. Lo fundamental de La noche de 12 a√Īos no radica tanto en el reflejo pol√≠tico de un momento o una lucha, como la de los Tupamaros, sino un esp√≠ritu de resistencia. Pues la cinta encarna una necesidad incluso m√°s universal: Nunca hay que rendirse, nunca hay que dejar de luchar. Los √ļnicos derrotados son los que bajan los brazos.

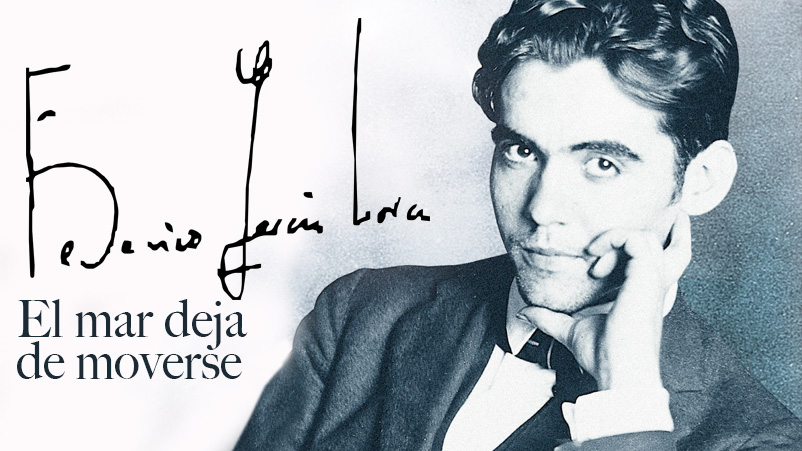

Lorca, el mar deja de moverse

Lorca, el mar deja de moverse (Emilio Ruiz Barrachina, 2006) analiza, 70 a√Īos despu√©s, las posibles causas de la muerte del poeta y dramaturgo espa√Īol Federico Garc√≠a Lorca (1898-1936).

Ruiz Barrachina (La venta del para√≠so, 2012) trata de aglutinar las teor√≠as existentes en libros, filmes y declaraciones de allegados e historiadores, acerca del fusilamiento del autor granadino; aunque las principales fuentes ‚Äďdespu√©s de dos a√Īos y medio de trabajo‚Äď fueron las investigaciones del hispanista Ian Gibson y las realizadas por Miguel Caballero y Pilar G√≥ngora, a ra√≠z de documentos aparecidos en los √ļltimos a√Īos, que no hab√≠an salido a la luz.

Ruiz intenta demostrar que la muerte del poeta ‚Äúsurgi√≥‚ÄĚ en el seno de su propia familia y que Juan Luis Trescastros Medina, casado con una prima lejana del padre de Federico, ser√≠a el autor del asesinato. ‚ÄúEse era un comentario entre los m√°s viejos de Valderrubios y Fuentevaqueros‚ÄĚ, ha dicho el director. Por tanto, la pel√≠cula se acerca, procurando mantener la objetividad de una investigaci√≥n hist√≥rica, por apasionante que sea su vida y obra, a sus √ļltimas horas de existencia y el posterior devenir de su parentela y de la familia Rosales.

El asesinato del poeta siempre se ha considerado ‚Äútab√ļ‚ÄĚ en la familia Lorca y se evita el tema, asegura su sobrina, Laura Garc√≠a Lorca, en el documental. Durante 70 a√Īos, la familia ha mantenido un comedido silencio, igual que algunos de los miembros de la familia Rosales. Por tanto el director hurga en esa llaga y analizan los errores que ambas estirpes cometieron entonces, pero, adem√°s, la persecuci√≥n a la que se vieron sometidos por el Gobierno Civil y la Falange franquista, de la que algunos hermanos Rosales eran miembros dirigentes.

El director insiste en que el asesinato del autor de La casa de Bernarda Alba parti√≥ de disputas familiares entre los Garc√≠a Rodr√≠guez y los Rold√°n y Alba: sus intereses, odios y venganzas; y la implicaci√≥n de Trescastros Medina en la captura y posterior fusilamiento del conocido escritor. Estas familias manten√≠an viejas rencillas, discusiones por repartos de tierras, o por las distintas tendencias pol√≠ticas, pues los Lorca eran republicanos y los Rold√°n de Acci√≥n Popular. A esto hay que sumar la homofobia y la represi√≥n en la Espa√Īa de 1936.

Precisamente ser√≠a esa pieza teatral la que avivara las ascuas, pues Lorca ‚Äúfotograf√≠a‚ÄĚ a estas casas con las que la suya manten√≠a enemistades, como ‚Äúuna venganza personal por muchos a√Īos de pleitos‚ÄĚ. Y esto, nos reafirma el documental, puede ver con la muerte de poeta.

M√°s all√° de una narrativa convencional ‚Äďcomo ‚Äúregistro‚ÄĚ de una profusa investigaci√≥n hist√≥rica a partir de la sucesi√≥n de entrevistas y materiales de archivos con cierto enfoque cronol√≥gico‚Äď, el mayor aporte de Lorca, el mar deja de moverse consiste en los testimonios que posee, en la manera en que estos se articulan y reafirman el concepto inicial de un documental que, en sus primeros minutos, despu√©s de un pre√°mbulo donde escuchamos los versos de ‚ÄúAsesinato‚ÄĚ, de Poeta en Nueva York, que dan t√≠tulo al material, anticipa que ‚Äúlas causas, los hechos, quedan aqu√≠ rese√Īados como testimonio de la capacidad humana para el horror‚ÄĚ.

Ruiz Barrachina, autor adem√°s de la controversial El disc√≠pulo (2010), se confiesa admirador de Lorca. El documental es una muestra ineludible de su pasi√≥n por el bardo granadino. Escritor tambi√©n, con varias novelas, poemarios y premios, entre ellos el III Premio Internacional de Poes√≠a Rub√©n Dar√≠o en 2007 y el Internacional de Novela Luis Berenguer en 2001, nos hace c√≥mplice de su inter√©s casi obsesivo por descubrir y develar al mundo ‚Äďaunque muchos prefieran silenciar esos oscuros a√Īos en Espa√Īa‚Äď la verdad de los √ļltimos d√≠as de Federico; escritor unido a la l√≠rica cubana, sobre todo la de las √ļltimas d√©cadas, y quien visit√≥ Cuba ‚Äďun total de 98 d√≠as, entre La Habana de los Loynaz del Castillo, Cienfuegos, Santa Clara, Sagua la Grande y Santiago‚Äď en 1930 y escribi√≥ en la isla varios de sus textos.

Lorca, el mar deja de moverse, adem√°s de los importantes documentos de archivos (fotos, audios, videos) para calzar las hip√≥tesis sobre su asesinato, que m√°s que teor√≠as son mostrados como hechos posibles, posee ‚Äďy en esto, insisto, encuentro uno de sus grandes m√©ritos‚Äď importantes testimonios, vitales para conocer la historia. Entre ellos los de Jos√© Bello, amigo de Lorca y en el momento de la realizaci√≥n del documental, el √ļnico superviviente ‚Äďcon 103 a√Īos‚Äď del grupo que se reun√≠a en la famosa Residencia de Estudiantes de Madrid; el historiador Paul Preston; los investigadores Ian Gibson, Miguel Caballero, Pilar G√≥ngora y F√©lix Grande; Manuel y Tica Fern√°ndez Montesinos, sobrinos del dramaturgo; Luis Rosales hijo y Gerardo Rosales, hijo de Gerardo Rosales y autor del libro El silencio de los Rosales. Todos ellos componen un valios√≠simo crisol para comprender los vericuetos en la Espa√Īa de entonces, inmersa en los momentos iniciales de la dura Guerra Civil.

Contra la petici√≥n de Ian Gibson, quiz√° el mayor conocedor de la vida y obra lorquiana, de que se explore el terrero para buscar sus restos, para incluso conocer m√°s sobre su muerte, se contrapone la opini√≥n de Laura Garc√≠a Lorca, presidenta de la Fundaci√≥n Garc√≠a Lorca, al decir: ‚ÄúEn un lugar donde hay tant√≠simos muertos, tantas v√≠ctimas, elegir entre ellos es un error. Creo que la memoria, en este caso, est√° en ese lugar y en esa realidad. Esos fueron unos asesinatos brutales y est√°n todos en la misma situaci√≥n, no hay uno por encima de otro‚ÄĚ.

Por eso en el granadino barranco de V√≠znar, donde enterrar√≠an su cuerpo despu√©s del fusilamiento en la madrugada del 18 de agosto de 1936, y donde tambi√©n duermen un sue√Īo injusto muchos asesinados, se levanta un monolito con la inscripci√≥n: ‚ÄúLorca eran todos‚ÄĚ.

Hoy ‚Äďante la negativa familiar‚Äď no se sabe con certeza si el poeta reposa ah√≠ o en otra parte. Aunque, de alguna manera, Lorca son todos aquellos que en cualquier parte del mundo, leen, conocen, disfrutan y viven, con una pasi√≥n que se multiplica con el tiempo, los versos ‚Äúcomo escritos de noche‚ÄĚ y los dramas teatrales de quien fue no solo uno de los m√°s importantes miembros de la Generaci√≥n del 27, sino de toda la literatura espa√Īola y universal. Lorca, el mar deja de moverse, de Emilio Ruiz Barrachina, aporta nuevos enfoques, datos y testimonios ‚Äďnecesarios en ese momento, pero tambi√©n hoy, catorce a√Īos despu√©s‚Äď para adentrarnos en los turbios d√≠as que antecedieron la muerte del bardo espa√Īol.