Thomas Mann

Con ojos de cinéfilo (XV)

Volver a Kubrick

Volver a los cl√°sicos viene acompa√Īado de una sensaci√≥n de seguridad. De no haber perdido el tiempo cuando tanta audiovisualidad absorbente desborda el mercado y se produce m√°s de lo que somos capaces de ver y pocas veces pensar. Volver a ese cine es como regresar a la base, al sustrato del arte cinematogr√°fico, a aquello que, de alguna manera, est√° garantizado con el ojo de los maestros, y sobre lo que se ha edificado buena parte de lo dem√°s (el cine contempor√°neo, que en varios casos adquirir√° tambi√©n el matiz de cl√°sico). Es como ir a una apuesta segura, podr√≠amos decir. Stanley Kubrick, por ejemplo, se sienta, orgulloso, en este Olimpo en el que creadores y cin√©filos le rinden honores, como el director que supo en cada filme dejar una verdadera obra maestra del cine.

Eyes Wide Shut¬†(1999) es una pel√≠cula gozosa y abierta que explora los sue√Īos y las fantas√≠as sexuales y que supo aprovechar a una pareja del momento, unos estupendos Tom Cruise y Nicole Kidman, como los esposos Harford. No solo a nivel narrativo ‚Äďbasada en la novela Relato so√Īado, de Arthur Schnitzler, donde los hechos descritos desdibujan la l√≠nea que separa la realidad de los sue√Īos‚Ästes una obra maestra, sino en los rejuegos con la edici√≥n, el uso de los colores y la luz, que sostienen esta atm√≥sfera on√≠rica y misteriosa que deja tantas puertas abiertas como m√ļltiples lecturas. Fue, adem√°s, la obra p√≥stuma de Kubrick.

Eyes Wide Shut¬†(1999) es una pel√≠cula gozosa y abierta que explora los sue√Īos y las fantas√≠as sexuales y que supo aprovechar a una pareja del momento, unos estupendos Tom Cruise y Nicole Kidman, como los esposos Harford. No solo a nivel narrativo ‚Äďbasada en la novela Relato so√Īado, de Arthur Schnitzler, donde los hechos descritos desdibujan la l√≠nea que separa la realidad de los sue√Īos‚Ästes una obra maestra, sino en los rejuegos con la edici√≥n, el uso de los colores y la luz, que sostienen esta atm√≥sfera on√≠rica y misteriosa que deja tantas puertas abiertas como m√ļltiples lecturas. Fue, adem√°s, la obra p√≥stuma de Kubrick.

Full Metal Jacket¬†(1987) es una de las grandes pel√≠culas b√©licas, esta vez anclada en la Guerra de Vietnam (adaptaci√≥n de la novela The Short-Timers, de Gustav Hasford). Pocas veces la preparaci√≥n de la guerra, de los soldados en este caso, en una base de Marines, ha sido tan importante como la guerra en s√≠, el conflicto militar que polariz√≥ a toda una naci√≥n.¬†Varias escenas de la primera parte, con el sargento mayor Hartman (R. Lee Ermey) preparando y endureciendo a los infantes de marina para el combate en las ciudades y la selva vietnamita, se encuentran entre lo m√°s memorable del cine de este g√©nero. Como lo es tambi√©n Senderos de gloria, otro filme antib√©lico, de 1957, con el hace poco fallecido Kirk Douglas ‚Äďquien protagoniz√≥ su siguiente obra, Espartaco¬†(1960)‚Äď como el coronel Dax, encargado de defender a sus soldados, acusados de cobard√≠a ante el enemigo en una de las batallas de los combates de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Filme potente, la escena del bombardeo de la trinchera, con Douglas caminando entre los soldados mientras salpican tierra y piedras, y caen cerca las bombas, es uno de los momentos m√°s conocidos de la que es considerada una de las mejores pel√≠culas de Kubrick¬†y un cl√°sico antimilitar intemporal.

Cada filme de Stanley¬†se abre a m√ļltiples abordajes como un gobelino de variados tejidos, innovadores y potentes: Lolita¬†(1962), diario de una seducci√≥n ‚Äďmorbosa, exquisita y sensual‚Äď pocas veces sublimada, o siquiera insinuada, en el cine hasta ese momento, entre un profesor de mediana edad, Humbert Humbert, y una ‚Äúninfa‚ÄĚ adolescente, a partir de la magn√≠fica novela hom√≥nima de Vladimir Nabokov, publicada en Cuba hace unos a√Īos; Dr. Strangelove¬†(¬ŅTel√©fono rojo?, volamos hacia Mosc√ļ), de 1964, filme de humor negro que parodia la Guerra Fr√≠a y un conflicto at√≥mico entre ambos bloques a partir de momentos hilarantes y esperp√©nticos, y la fuerza de las im√°genes; 2001: una odisea en el espacio, obra mayor basada en historias del ingl√©s Arthur C. Clarke, una joya de la ciencia ficci√≥n que parece filmada ayer, por el preciosismo metaf√≥rico de sus im√°genes y de su imaginer√≠a/ingenier√≠a espacial, donde cada detalle es extremadamente estudiado; due√Īa de unos efectos especiales sin precedentes, cuidados por el propio cineasta, uno de los filmes m√°s complejos, vanguardistas y arriesgados del cine y un banquete para los sentidos.

La naranja mec√°nica¬†(1971) fue su siguiente obra y uno se pregunta c√≥mo Kubrick¬†desgran√≥ un cl√°sico detr√°s de otro (incluidos las anteriores Casta de malditos, de 1956, y El beso del asesino, de 1955). Basada en la novela del ingl√©s Anthony Burgess, la pel√≠cula cre√≥ ‚Äďcomo hac√≠an sus filmes‚Äď tantas pol√©micas como prohibiciones y al mismo tiempo gener√≥ una amplia oleada de fan√°ticos e imitadores. Malcolm McDowell/Alex ‚Äďcon su peculiar atuendo, su vaso de leche y su sonrisa sarc√°stica‚Äď y su pandilla de ‚Äúdrugos‚ÄĚ, realizando asaltos, violaciones y asesinatos se han convertido en √≠conos del cine. De la misma manera el filme subraya el poder de la sociedad/la pol√≠tica para da√Īar/transformar al hombre y moldearlo a su manera, como escarmiento a la ruptura de las reglas. La m√ļsica avant garde¬†(Beethoven y su 9na Sinfon√≠a, Rossini, etc. mezclados con sintetizador) es otra de las alturas de un filme enmarcado en un escenario dist√≥pico con im√°genes portentosas y algo pop.

Sus dos siguientes pel√≠culas son tambi√©n joyas de una espl√©ndida corona: Barry Lyndon¬†(1975) es un mito que recorre la ascensi√≥n y ca√≠da en la sociedad inglesa del aventurero hom√≥nimo en el siglo XVIII. La fotograf√≠a es una aut√©ntica proeza t√©cnica y est√©tica, capaz de capturar el tono, los brochazos pastel, a trav√©s de la iluminaci√≥n, de las pinturas de la √©poca (Marisa Berenson, Lady Lyndon, en la tina de ba√Īo, recibiendo a Barry, es otra proeza). Barry Lyndon incluso ha marcado un antes y un despu√©s en producciones hist√≥ricas.

Kubrick, adaptador de novelas y relatos por excelencia, encontr√≥ en El resplandor¬†del conocido Stephen King ‚Äďcon variaciones al original‚Äď el material para su siguiente filme, realizado en 1980. Naci√≥ as√≠ otro cl√°sico, protagonizado por el oscarizado y magn√≠fico Jack Nicholson, con im√°genes que se nos han quedado en la retina y en lo que consideramos hitos de un cine de terror cl√°sico, m√°s apegado a lo psicol√≥gico que a la sangre (los hachazos a la puerta de Nicholson mientras persigue a Shelley Duvall; las gemelas en el pasillo, vestidas uniformemente, cuando el peque√Īo Danny las observa, desde la altura del triciclo, en uno de los movimientos de c√°mara paradigm√°ticos) y de la lucha del bien contra el mal. Berlioz, Bart√≥k, Gyorgy Ligeti, Penderecki y el sintetizador y las mezclas de Wendy Carlos y Rachel Elkind, componen una banda sonora que realza su categor√≠a de hito del cine.

-

*

Releer y ver Muerte en Venecia, el cl√°sico del alem√°n Thomas Mann publicado en 1912 y el filme, tambi√©n cl√°sico, del italiano Luchino Visconti, de 1971. Ver y releer, simult√°neamente, abriendo las posibilidades a las m√ļltiples conexiones, los tejidos, los di√°logos, los matices, las fibras‚Ķ como si estuvi√©ramos ‚Äďque en verdad lo estamos‚Äď ante una obra honda, s√≥lida, abierta, portentosa, enorme, ramificadora e iridiscente. Filme que se abre a la noveleta, libro que desemboca en la pel√≠cula, como¬†Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) en Venecia, ‚Äúla m√°s inveros√≠mil de las ciudades‚ÄĚ. Y ambos respirando por s√≠ mismos, petrificados ante la belleza inalcanzable del joven Tadzio (Bj√∂rn Andr√©sen): mito griego, homenaje a Plat√≥n y su Fedro y el Banquete; perfecto bronce salido de un taller renacentista que recuerda que quien contempla la belleza est√° condenado a seducirla o morir.

Me dijo una vez Alberto Garrand√©s: ‚ÄúLeer√≠a la historia y ver√≠a la pel√≠cula una y otra vez. Intentar√≠a penetrar una con otra, en ambos sentidos. Y acabar√≠a por a√Īadir m√≥dulos de acci√≥n para complementar o extender ciertos sucesos de ambas (de la pel√≠cula y de la noveleta), hasta obtener un gobelino complejo. Si llegara a tejer ese gobelino, entender√≠a qu√© ocurre en los agujeros negros‚ÄĚ. Y a√Īadi√≥: ‚ÄúCuando Tadzio descubre que √©l es el objeto √ļnico de una mirada √ļnica, se transforma en lo inalcanzable-alcanzado. Es muy peligroso que el esp√≠ritu le diga al alma que ya encontr√≥ Lo Bello, porque entonces la Muerte se asoma. Y si el cuerpo se sublima al transformarse en recinto de lo sagrado, las cosas se ponen peor‚ÄĚ.

Frases subrayadas luego de leer la edici√≥n cubana de Muerte en Venecia¬†(Editorial Arte y Literatura, 2010): ‚ÄúCasi todas las naturalezas art√≠sticas tienen esa innata tendencia mal√©vola que aprueba las injusticias engendradoras de belleza y que rinde homenaje y acatamiento a esas preferencias aristocr√°ticas‚ÄĚ. Y ‚ÄúQuien se esfuerza por alcanzar lo excelso, nota el ansia de reposar en lo perfecto. ¬ŅY la nada no es acaso una forma de perfecci√≥n?‚ÄĚ.

En eso también pensó Visconti, aristócrata de los sentidos y por linaje, cuando observó lo perfecto.

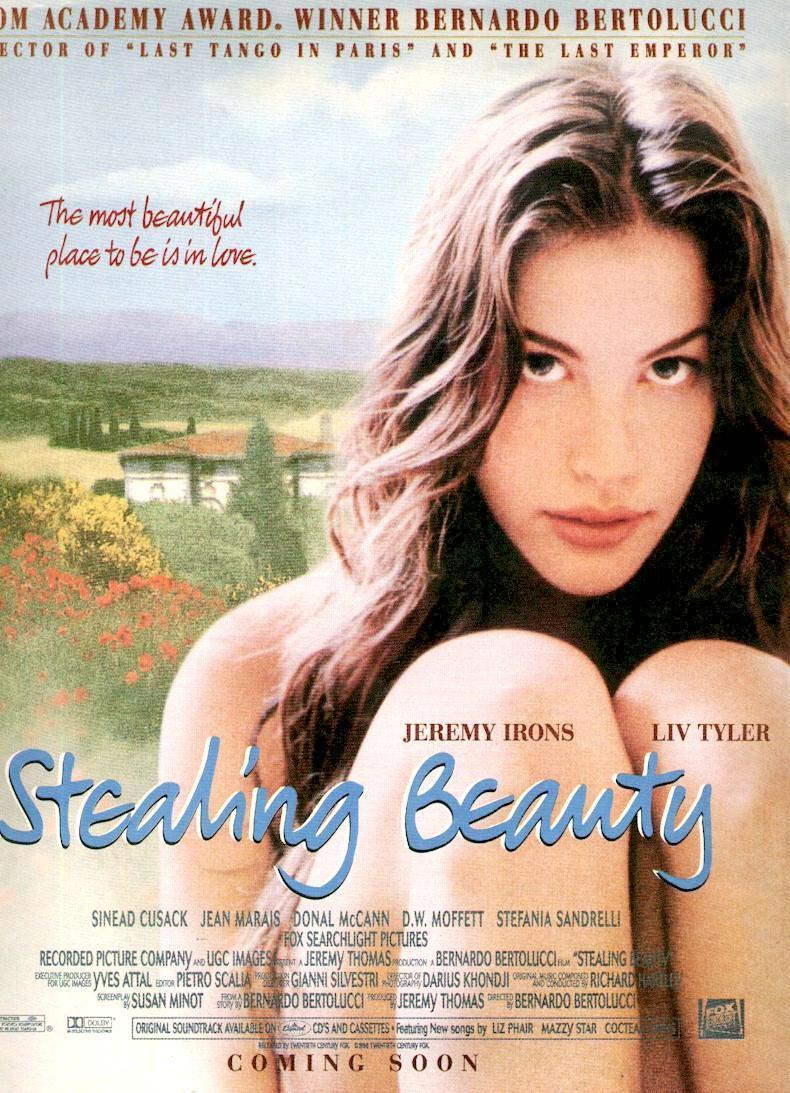

Declaración de fe de Bertolucci

Belleza¬†robada, tambi√©n conocida como Belleza¬†inolvidable¬†(Reino Unido-Francia, 1995), muestra varios de los temas que, como constantes, asedian la filmograf√≠a de Bernardo Bertolucci (1941-2018): la imposibilidad de ser feliz en las relaciones de pareja, el cuestionamiento de esa felicidad, las preocupaciones existenciales, la figura del padre o su ausencia en este caso, la b√ļsqueda constante, el descubrimiento de la sexualidad, el erotismo‚Ķ

Despu√©s de quince a√Īos de ausencia del suelo patrio ‚Äďde 1981 data su √ļltima producci√≥n propiamente italiana: La historia de un hombre rid√≠culo‚Äď y tras una serie de t√≠tulos realizados con el patrocinio de la industria estadounidense (El √ļltimo emperador, El cielo protector, Peque√Īo Buda), Bertolucci¬†regres√≥ en 1996 a Italia para rodar Belleza robada. La cr√≠tica local evidenci√≥ s√≠ntomas del declive art√≠stico del director, ya apreciados en su etapa hollywoodiense calificada de ‚Äúestetizante‚ÄĚ, sobre todo porque la Italia que retrata en el filme responde a una mirada extranjera, a un estereotipo que el cine y la literatura ha vertido sobre ese pa√≠s desde el romanticismo y que Bertolucci¬†recoge aqu√≠, reflejo de la evoluci√≥n sufrida por la sociedad italiana y por √©l mismo durante su voluntario exilio americano.

Marcado por los d√≠as cruciales de mayo de 1968 e inscrito dentro del movimiento po√©tico de I novissimi¬†‚Äďsuperador del neorrealismo precedente, donde lo heterodoxo, tanto a nivel pol√≠tico (eclosi√≥n de las diversas lecturas marxistas) como art√≠stico (relegaci√≥n de lo social por la irrupci√≥n de un nuevo vanguardismo individualista) hace acto de presencia en el entramado cultural de los sesenta: los primeros signos de la globalizaci√≥n y de la postmodernidad mediante la conversi√≥n en categor√≠a est√©tica de lo pop, camp, el kitsch, con el relevo en el imaginario de la cultura europea por la norteamericana: cine, rock, jazz, la beat generation‚Äď, Bertolucci¬†reencuentra su pa√≠s adoptando la mirada deslumbrada del for√°neo.

En la campi√Īa toscana, un grupo de artistas anglosajones recibir√° la visita de una joven norteamericana de diecinueve a√Īos, Lucy Harmon (Liv Tayler), eje axial sobre el que la pel√≠cula y la perspectiva f√≠lmica se sustenta, que tras el suicidio de su madre (una conocida poeta estadounidense, amiga de ellos y quien vivi√≥ tambi√©n all√≠) viaja por varios motivos a la Toscana: la excusa ser√° que el anfitri√≥n le haga un retrato, pero detr√°s de todo est√° la b√ļsqueda de su verdadero padre y el deseo de encontrarse con un joven vecino al que conoci√≥ en un viaje anterior, cuando era una adolescente. Lucy ha conservado para √©l su virginidad, hecho inconcebible para estos so√Īadores sesenteros, y quiere perderla all√≠, en Italia.

De ah√≠ que los protagonistas de Belleza robada¬†sean un grupo de exiliados culturales que han buscado refugio en la campi√Īa Italia para desempe√Īar su trabajo art√≠stico, alejados del mundo, en un espacio de amor libre y fascinaci√≥n, remedo de la experiencia hippie¬†sesentera: Ian y Diana y los hijos de esta con un anterior matrimonio: Miranda, una joven dise√Īadora de joyas con m√ļltiples aventuras amorosas a sus espaldas, debut en el cine de Rachel Weisz; Christopher, un joven veintea√Īero de viaje por Turqu√≠a y cuya llegada es inminente, y Daisy, una ni√Īa de ocho a√Īos nacida ya en la villa italiana, hija com√ļn de ambos.

Tambi√©n Richard, representante y abogado de artistas; Noem√≠, una madura italiana, periodista titular de una columna de corazones, interpretada por Stefania Sandrelli, la misma bella actriz que Bertolucci nos mostr√≥ en El conformista¬†(1970) y en Novecento¬†(1976); Guy Guilleaume, un viejo y prestigioso marchante de arte con arrebatos de demencia senil, en la piel del m√≠tico Jean Marais, el mismo que Cocteau eligi√≥ para La bella y la bestia (1946) y para Orfeo¬†(1949). Y por √ļltimo, a Alex Parish, un famoso escritor moribundo, que espera a la muerte bajo los atentos cuidados de Diana. A estos se les suman: Niccolo, amigo y compa√Īero de viaje de Christopher, el ‚Äúpr√≠ncipe azul‚ÄĚ que bes√≥ por vez primera a Lucy; Osvaldo, amigo del anterior; Carlo Lisca, reportero de guerra italiano; Michelle, hijo de Carlo‚Ķ Esta es la trouppe¬†con la que tendr√° que lidiar Lucy: por un lado la agasajar√°n e intentar√°n ayudarla; por otro, tratar√°n de ‚Äúvampirizar‚ÄĚ su belleza e inocencia.

Una deslumbrante belleza y una sensualidad casi palpable ‚Äďcomo la naturaleza radiante de la Toscana y claro, como la propia Lucy‚Äď caracterizan este filme del maestro Bertolucci, aunque la cr√≠tica concuerda en extra√Īar la solidez dram√°tica de otros trabajos del cineasta; aunque, para muchos, el resultado es a veces inferior a la suma de sus partes: sus pel√≠culas est√°n llenas de momentos tan inolvidables como gratuitos, pues se recrea en la perfecci√≥n de cada plano, en los detalles, en la sombra sobre un rostro, en ese rayo de sol que cae como si nada en el agua. No importa que haya mucha o poca l√≥gica en el relato, o que este termine de manera coherente. Y Belleza robada, al ser un filme epis√≥dico, se presta para fracturas narrativas que confunden al espectador, pero que son un sello personal de Bertolucci.

No lo acompa√Īa en esta ocasi√≥n la lente de Vittorio Storaro, sino la de Darius Khondji y el cambio es sensible. El fot√≥grafo de Delicatessen¬†(1991) y de Seven¬†(1995) es un hombre de mirada osada, sincopada y veloz, por lo que Belleza robada¬†est√° llena de primeros planos, contraplanos veloces y secuencias extensas te√Īidas de amarillo y de tonos ocres, los mismos de la estaci√≥n veraniega de la historia. Hay en las im√°genes una fuerza y una textura dif√≠cil de expresar con palabras, m√°s all√° de la fotograf√≠a de Khondji, sino gracias a las intenciones preciosistas del director, un artesano que puso en las escenas una particular m√≠stica.

A esta joven, Bertolucci¬†le opone una contraparte dis√≠mil: Alex (Jeremy Irons), un dramaturgo ag√≥nico, aparentemente muriendo, y que es solo aflicci√≥n y recuerdos. Entre los dos se establece un lazo complejo, pues es el √ļnico adulto con el que Lucy se relaciona con facilidad, mientras Alex ve en ella un b√°lsamo, un grito de vida antes de morir. Este viene siendo el puntal donde se apoya el tema b√°sico de esta pel√≠cula, ese que la cr√≠tica ha definido con la decadencia social europea. Ian, Noemi, Guillaume, Miranda, Richard o Alex no son m√°s que cenizas, rescoldos de un pasado que se cay√≥ por su propio peso: la fiesta en la casa de Niccolo es el ejemplo de la consumaci√≥n y la extemporaneidad de esa dolce vita.

Pero esa belleza bucólica no solo se destruyó desde adentro, el mundo exterior la va cercando, sin que podamos hacer nada: aviones que surcan el cielo, antenas enormes donde antes habían bosques, prostitutas rimbombantes a la espera de clientes en la carretera, son signos del fin que ese paraíso que han ido construyendo en las verdes colinas italianas.

Lucy es entonces un s√≠mbolo: es la inocencia (su propio nombre nos remite al cl√°sico tema de The Beatles) de un futuro a√ļn posible, todav√≠a idealista y con la capacidad de so√Īar y de amar (En Los so√Īadores¬†insisti√≥ en el tema, llev√°ndonos al Par√≠s de 1968). Su presencia, en esta especie de educaci√≥n sentimental que nos propone el maestro, abre los ojos a estos seres que no hab√≠an advertido su propia desnudez y les hace reaccionar. Que Lucy haya encontrado o no a su verdadero padre y que deje su virginidad a la sombra de una fogata y refugiada por un √°rbol, no es lo verdaderamente importante. Lo valedero es la declaraci√≥n de fe en la vida que toda ella encarna y que no es otra que la misma de Bernardo Bertolucci.