Pasolini

Poemas que testifican el clamor de las piedras (+Videos)

‚ÄúEste mosaico no pretende ser una antolog√≠a ni un panorama, sino un sondeo desvelado sobre¬†poemas cubanos contempor√°neos¬†que presentan, de forma m√°s o menos evidente en el propio texto, los numerosos temas √≠ntimos, familiares, sociales y culturales relacionados con la experiencia vivida por la comunidad y los individuos LGBT+ tanto en Cuba como en el resto del mundo‚ÄĚ, aseguran Jes√ļs G. Barquet y Virgilio L√≥pez Lemus, compiladores de¬†Las piedras clamar√°n. Poes√≠a cubana contempor√°nea de temas LGBT+, publicada por¬†Ediciones La Luz,¬†sello de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z en Holgu√≠n.

El libro¬†‚ÄĒperteneciente a la colecci√≥n Capella de La Luz, con edici√≥n de Luis Yuseff, dise√Īo de Robert R√°ez y Armando Ochoa, y cubierta e ilustraciones interiores de Zaida del R√≠o‚ÄĒ se promociona en estos meses por las diferentes redes sociales de la casa editorial, principalmente mediante lecturas de poes√≠a enviadas por los autores antologados en formato audiovisual.

‚ÄúDe ninguna forma es esta una colecci√≥n de autores con tales orientaciones o condiciones personales: es una colecci√≥n de textos cuyos sujetos l√≠ricos se abren a la expresi√≥n palmaria de dichos temas, los cuales incluyen tanto lo er√≥tico-afectivo como otros aspectos generales de la vida y la sociedad humanas. (‚Ķ) Con esta compilaci√≥n no pretendemos reducir, compartimentar o etiquetar la poes√≠a de los autores incluidos ‚ÄĒni la poes√≠a en s√≠ misma‚ÄĒ, sino recoger con √©nfasis prioritario lo que de sus respectivas y divers√≠simas obras cumple con los objetivos de esta muestra‚ÄĚ, leemos en el pr√≥logo.

Las piedras clamar√°n¬†re√ļne poemas enfocados en el ‚Äútratamiento de las identidades no solo homosexuales y bisexuales masculinas y femeninas, sino tambi√©n de g√©nero, transg√©nero e interg√©nero‚ÄĚ, as√≠ como ‚Äútextos que registran formas transgresivas de homosocialidad‚ÄĚ, a√Īaden. Adem√°s de ser el primer libro de poes√≠a cubana de este tipo, resulta continuaci√≥n y complemento ‚ÄĒa trav√©s de numerosas variaciones y adiciones, especialmente de una buena cantidad de autores residentes en la Isla‚ÄĒ de la publicada bajo el t√≠tulo¬†Todo parec√≠a¬†(2015), en Las Cruces, Nuevo M√©xico, Estados Unidos, por Ediciones La Mirada, tambi√©n bajo el cuidado de Jes√ļs G. Barquet y L√≥pez Lemus.

‚ÄúNo nos interesa definir la orientaci√≥n sexual de los autores, en su mayor√≠a provenientes de diferentes promociones y tendencias est√©ticas desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros d√≠as. Nos interesa observar directamente en los poemas aqu√≠ agrupados c√≥mo el sujeto deseante LGBT+, celebrado o denostado desde la m√°s remota antig√ľedad, se revela textualmente con menos aprensiones ‚ÄĒe incluso contra estas‚ÄĒ en una nueva etapa de la comprensi√≥n del ejercicio pleno de la personalidad‚ÄĚ, se lee en el pr√≥logo de vol√ļmen po√©tico.

Con antecedentes ‚ÄĒalgunos directos y otros de forma ‚Äúsospechosa‚ÄĚ‚ÄĒ que se remontan a textos de Mercedes Matamoros, Regino Boti, Jos√© Manuel Poveda, Emilio Ballagas, Jos√© Lezama Lima, Virgilio Pi√Īera, Jos√© Mario, Reinaldo Arenas, Ant√≥n Arrufat, Severo Sarduy y C√©sar L√≥pez, los temas LGBT+ comienzan a ser tratados en la d√©cada de 1980 con mayor frecuencia y explicitud, tanto dentro como fuera de Cuba, mientras que en el consiguiente decenio se convierten en algo sistem√°tico no solo en nuestras letras.

El libro inicia con el especial homenaje (‚ÄúIn memoriam‚ÄĚ) a Alberto Acosta-P√©rez (1955-2012), uno de los precursores de la nueva mirada l√≠rica homoafectiva en Cuba, y a Alina Galliano (1950-2017), quien desde Nueva York particip√≥ en¬†Todo parec√≠a. Durante el proceso de impresi√≥n del libro falleci√≥ la poeta Lilliam Moro, quien viv√≠a en Estados Unidos.

Le siguen, en orden cronol√≥gico, reconocidos autores de nuestras letras residentes en Cuba y fuera del pa√≠s, as√≠ como j√≥venes bardos, entre ellos: Miguel Barnet, Ant√≥n Arrufat, Delf√≠n Prats, Lina de Feria, Gerardo Fulleda Le√≥n, Abilio Est√©vez, Odette Alonso, Norge Espinosa, Achy Obejas, Alfredo Zald√≠var, Anna Lidia Vega Serova, Lourdes Gonz√°lez, Luis Manuel P√©rez Boitel, Pedro de Jes√ļs, Reinaldo Garc√≠a Ramos, David L√≥pez Ximeno, Nelson Sim√≥n, Frank Padr√≥n, Mae Roque, Ghabriel P√©rez, Luis Yuseff, Abel Gonz√°lez Melo, Elaine Vilar, Legna Rodr√≠guez, Milho Montenegro y Yunier Riquenes.

Estos poemas ‚ÄĒsubrayan en el pr√≥logo los antologadores‚ÄĒ permitir√°n al lector ‚Äúdescubrir entre ellos un metaforismo peculiar, redes compartidas de confraternidad y autorreafimaci√≥n con figuras ic√≥nicas internacionales (Safo, Tennessee Williams, Anne Sexton, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Pier Paolo Pasolini, Yukio Mishima, Jean Cocteau, Miguel √Āngel) y cubanas (Ballagas, Pi√Īera, Arenas, Sarduy), as√≠ como recurrentes motivos y vivencias afines a estas orientaciones sexuales y manifestaciones de g√©nero‚ÄĚ.

Ya circulan en las redes sociales ‚ÄĒalojados en el canal de Youtube de Ediciones La Luz‚ÄĒ videos con varios de los autores incluidos en¬†Las piedras clamar√°n, entre ellos Norge Espinosa y su ic√≥nico ‚ÄúVestido de novia‚ÄĚ, Yoandra Santana, Norge Luis Labrada, Arlen Regueiro, Gleyvis Coro, Frank Padr√≥n y Alfredo Zald√≠var. Estos se mantendr√°n los pr√≥ximos meses como parte de la campa√Īa de promoci√≥n de la lectura ‚ÄúLeer nos acerca, leer sana‚ÄĚ, que desde las plataformas digitales acerca al p√ļblico lector, principalmente a los j√≥venes y adolescentes, a una parte del cat√°logo del sello.

Las piedras clamar√°n. Poes√≠a cubana contempor√°nea de temas LGBT+, libro hermoso en su hechura y en su cuidado editorial, resulta adem√°s de una selecci√≥n necesaria, como subrayan Barquet y L√≥pez Lemus, un ‚Äúdocumento de atenci√≥n y reflexi√≥n sobre estos diversos grupos minoritarios cuya visibilidad ya no penalizada y su expresi√≥n honesta dentro de la sociedad forman parte tambi√©n del diverso desarrollo de la humanidad‚ÄĚ.

*Publicado originalmente en La Jiribilla

Con ojos de cinéfilo #8

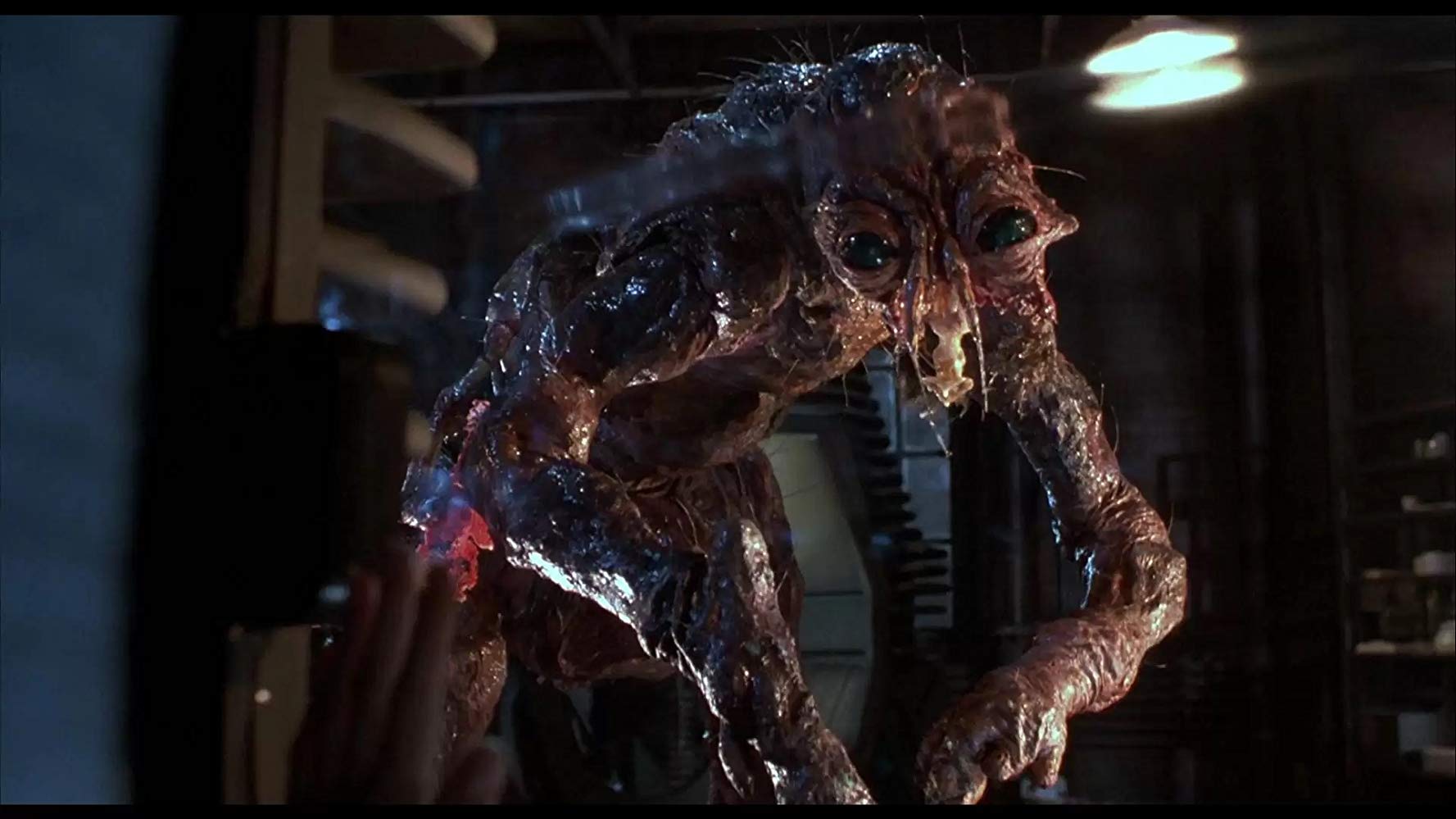

La mosca o el horror corporal de David Cronenberg

Uno ve La mosca (1986) y confirma que el cineasta y guionista canadiense David Cronenberg ‚Äďcomo si hubiera que hacerlo a estas alturas‚Äď es uno de los grandes maestros no solo del cine, sino de lo que se ha denominado ‚Äúhorror corporal‚ÄĚ en su sentido m√°s amplio. Cronenberg inaugura el concepto de la ‚Äúnueva carne‚ÄĚ, que elimina las fronteras entre lo mec√°nico y lo org√°nico (Crash, 1996), y explora los miedos humanos ante la transformaci√≥n f√≠sica y la infecci√≥n, como sucede en La mosca, un remake (m√°s bien una revisi√≥n) del filme hom√≥nimo de 1958, dirigido por Kurt Neumann, y que, a pensar de sus errores cient√≠ficos y su tono general, encajaba mejor dentro de los par√°metros del terror. Pero √©l prefiri√≥ evitar la parodia, la deconstrucci√≥n o la trasposici√≥n m√°s o menos literal del primero.

A partir del guion de Charles Edward Pogue, este maestro canadiense que insiste siempre en filmar en Ontario, su provincia natal, y con apoyo del gobierno para incentivar un cine nacional con fondos gubernamentales frente a Hollywood, recuper√≥ la idea original del filme, basada en un relato de George Langelaan publicado en 1957, para llevarla en direcciones m√°s inquietantes. Dej√≥ de lado la propuesta de la primera pel√≠cula por inveros√≠mil ‚Äďuna mosca y un hombre intercambiando miembros‚Äď y, en cambio, teji√≥ una historia m√°s cre√≠ble e inquietante sobre la fusi√≥n de ambos seres en una entidad h√≠brida, mutante; un inteligente e interesante estudio del car√°cter humano ante la degeneraci√≥n corporal en el que se integran tanto elementos de La metamorfosis (1915) del checo Frank Kafka, como la obsesi√≥n del director por el lado m√°s carnal ‚Äďla carne en s√≠‚Äď del ser humano, y que hace que en sus pel√≠culas usualmente se mezcle, adem√°s, lo psicol√≥gico con la parte f√≠sica.

A lo largo de su carrera, David Cronenberg ha demostrado no solo comprender sino tambi√©n transmitir el terror y la repulsi√≥n que produce la carne humana. Esa relaci√≥n de nuestro inconsciente con su inseparable envoltura material golpea al espectador en varias de sus pel√≠culas, empezando por Videodrome (1983) y terminando en eXistenZ (1999). Nos estremecemos con el pensamiento y la visi√≥n de la carne abierta, corrompida o marchita por obra de la tecnolog√≠a, o a trav√©s de una lenta transformaci√≥n; o cuando Cronenberg a√Īade otro ingrediente igualmente carnal: el sexo (en La mosca, la novia del protagonista, interpretada por Geena Davis, le dice que est√° loca por la carne tras el sexo; o en M. Butterfly, de 1993, donde encontramos a Song, una cantante transg√©nero en la China mao√≠sta; o la ic√≥nica Crash, que explora la excitaci√≥n sexual a partir de los accidentes de autos).

La obsesi√≥n de Cronenberg por la carne ‚Äďy su putrefacci√≥n‚Äď brinda en La mosca altos momentos, desde el desprendimiento de trozos del cuerpo de la criatura h√≠brida (interpretada por Jeff Goldblum) hasta la escena del parto, que hizo que ganara el Oscar al mejor maquillaje, a cargo de Chris Walas. Pero esa obsesi√≥n no es solo visual, tambi√©n proporciona uno de sus n√ļcleos emocionales y conceptuales: el cuerpo del h√©roe se corrompe, evoluciona a una forma infrahumana, traicionado por las innovaciones tecnol√≥gicas que √©l mismo ha creado. La met√°fora de corrupci√≥n se ha querido ver tambi√©n de otras maneras: como una alegor√≠a de la mortalidad humana y la fr√°gil envoltura del cuerpo. Contribuyen, asimismo, a la construcci√≥n de atm√≥sfera que invade todo el filme, la p√°lida fotograf√≠a de Mark Irwin y una oscura banda sonora a cargo de Howard Shore. Y, por supuesto, la acertada interpretaci√≥n de Goldblum ‚Äďen lo que muchos han catalogado como el mejor papel de su carrera‚Äď y de Geena Davis. La mosca aport√≥ al g√©nero del terror/ciencia ficci√≥n uno de sus ejemplos m√°s notables; y ello porque el horror proviene de lugares mucho m√°s profundos que el mero susto o el efecto especial de otros filmes del g√©nero.

Porque en La mosca los efectos especiales ‚Äďindiscutiblemente innovadores para su tiempo‚Äď no est√°n all√≠ simplemente para causar solo la repulsi√≥n. Sabemos que la criatura-mosca es repulsiva, pero cuando Jeff Goldblum completa su transformaci√≥n en lo que √©l llama ‚ÄúBrundlemosca‚ÄĚ, el personaje ha pasado a ser interpretado por una marioneta; y sin embargo, nos sentimos tan cercanos a este que sentimos aun la presencia de Goldblum en pantalla.

Lo que convierte a esta pel√≠cula en un cl√°sico del g√©nero es no se apoya en los efectos visuales o el maquillaje, sino el trasiego de relaciones humanas que aborda, al punto de cobrar, adem√°s, los matices de una tragedia rom√°ntica. As√≠ que, dejando aparte toda la parafernalia de carne, mutaci√≥n y asco, lo que tenemos en La mosca es una historia sobre el car√°cter humano. Jeff Goldblum nos da l√°stima porque comprendemos los sentimientos, las debilidades, los errores y los miedos de su personaje. El deterioro progresivo y la carne putrefacta no son m√°s que efectivos a√Īadidos al drama central, de car√°cter psicol√≥gico y con varios niveles. Es por esto por lo que el remake de David Cronenberg ‚Äďuna de ‚Äúlas tres C‚ÄĚ del cine de horror contempor√°neo, junto con John Carpenter y Wes Craven‚Äď es tan s√≥lido como obra de arte. Mientras que la de 1958 adolece de inconsistencias cient√≠ficas y justifica su existencia en la capacidad ‚Äďya hace tiempo caducada‚Äď de sobresaltar moment√°neamente al espectador, la de Cronenberg nos impacta no por sus im√°genes, sino porque apela a los miedos que, latentes en el fondo de nuestras mentes, nos hacen humanos.

Andréi Tarkovski, el cineasta, retrata a Andréi Rubliov, el pintor de iconos

Andr√©i Rubliov (1966) es una de las altas cumbres del universo llamado Andr√©i Tarkovski (1932-1986), una joya del cine y de la libertad autoral (aunque se present√≥ en el resto de Europa siete a√Īos despu√©s de su primera proyecci√≥n, ganando premios en Belgrado y Helsinki) y con toda seguridad, uno de sus trabajos m√°s apasionantes y enigm√°ticos, que se aleja de biopic al uso, erigi√©ndose en un amplio mosaico de im√°genes paradigm√°ticas y potentes.

Tarkovski ‚Äďuno de los grandes artistas del cine, con una po√©tica visual incomparable por el nivel de sublimidad l√≠rica y pict√≥rica, al igual que la densidad m√≠stico-filos√≥fica de sus filmes, que requieren a un espectador contemplativo y perspicaz‚Äď consideraba que el cine era ‚Äúun mosaico hecho de tiempo‚ÄĚ, de modo que lo que lo diferenciaba de otras artes era su capacidad para ‚Äúatrapar‚ÄĚ la realidad de ese tiempo. Su lenguaje cinematogr√°fico es √ļnico y f√°cilmente identificable, algo de lo que no todos pueden lograr, y que en Andr√©i Rubliov permite que proyecte un ambicioso acercamiento a una de las figuras art√≠sticas m√°s relevantes de la pintura rusa, el monje y pintor de iconos Andr√©i Rubliov (¬Ņ1360?-¬Ņ1430?) y a una etapa convulsa de la historia nacional (el siglo XV) y de la conformaci√≥n del alma rusa.

Durante varios a√Īos, Tarkovski (director de La infancia de Iv√°n, Solaris, Zerkalo, Stalker, Nostalgia y Sacrificio) y el coguionista de su primer y anterior filme, La infancia‚Ķ, de 1962, el tambi√©n director Andr√©i Mijalkov-Konchalovski (Runaway Train, Tango & Cash, La Odisea), se dedicaron a escribir el guion de la pel√≠cula, apar√°ndose en documentos medievales, tanto literarios como gr√°ficos, y en el arte y la cultura antigua de Rusia. El cineasta necesitaba viajar a una √©poca, y recrear un estilo de vida, hasta en sus m√°s m√≠nimos detalles (logrado en la pel√≠cula, adem√°s, por la direcci√≥n art√≠stica de Yevgeni Chernyayev, los decorados de S. Voronkov, y el vestuario de M. Abar-Baranovskaya y Lidiya Novi).

En el filme Rubliov no se ‚Äúexplica‚ÄĚ a s√≠ mismo, pues Tarkovski prefiere que los contornos de su personalidad y de su alma queden definidos m√°s bien por lo externo a √©l que por su interior. Por eso la estructura (dividida en los cap√≠tulos o cantos: ‚ÄúBuf√≥n‚ÄĚ, ‚ÄúTe√≥fanes, el griego‚ÄĚ, ‚ÄúCelebraci√≥n‚ÄĚ, ‚ÄúD√≠a del Juicio‚ÄĚ, ‚ÄúAtraco‚ÄĚ, ‚ÄúSilencio‚ÄĚ y ‚ÄúLa campana‚ÄĚ, y el pr√≥logo y el ep√≠logo, en los que no siempre aparece el personaje de Rubliov o no es necesariamente el protagonista de los mismos, pues varias veces ocupa un papel de mero testigo, como en el episodio final de la campana, hermosa met√°fora de la fe y peque√Īa obra maestra, en cuyo final, el blanco y negro de la pel√≠cula dar√° paso al color de los iconos reales de artista ruso) da cuerpo al viaje inici√°tico de Rubliov no solo en su formulaci√≥n cl√°sica, sino tambi√©n como el eterno retorno al propio c√≠rculo, ya que Andr√©i Rubliov vive una peripecia f√≠sica casi opuesta a su peripecia espiritual. Mientras va siendo reconocido, aceptado como disc√≠pulo por Te√≥fanes, el griego, y llegando a pintar importantes sitios, duda cada vez m√°s de s√≠ mismo y, lo que es m√°s importante, llega a perder la fe en el ser humano, al ser testigo de innumerables atrocidades. Una cosa es ser un pintor recluido en una celda y otra muy distinta es ver el mundo y darse cuenta de lo imperfecto del hombre y, quiz√°, de Dios (ah√≠ radica el pensamiento vital y creador del artista: para Rubliov el sacrificio de Cristo es un ejemplo del que se obtiene una lecci√≥n de amor; el ser humano no es malvado por naturaleza, sino que tiene la capacidad de redenci√≥n, y solo as√≠ podemos entender su arte). Para Tarkovski, Rubliov es interesante precisamente por eso: por la conexi√≥n entre el artista y la √©poca que le ha tocado vivir, por la imposibilidad de crear en un ambiente ideal, y porque quiz√° el arte m√°s trascendente e inmortal nace del conflicto entre el hombre y su destino (m√°s de una similitud encontramos entre el Andr√©i del siglo XX y el icon√≥grafo ruso).

Cada cap√≠tulo representa un pasaje independiente sobre el peregrinar de Rubliov: desde que sale del convento en el que se encuentra recluido como monje, hasta llegar a Mosc√ļ, donde se dispone a pintar los frescos de la Catedral de la Anunciaci√≥n, como si este fuera un recorrido por la historia rusa bajo el yugo de los t√°rtaros. Todas las partes, pese a estar dotadas de esa no linealidad, aportar√°n los matices que finalmente servir√°n para la comprensi√≥n global del filme y de Rubliov; una estructura epis√≥dica similar a la que us√≥ Kurosawa (en quien encontramos una singular relaci√≥n simbi√≥tica con el Rubliov de Tarkovski) en sus evocadores Sue√Īos (1990), y que posibilit√≥ se tratara el tema art√≠stico desde diferentes puntos de vista (Tarkovski ten√≠a en el japon√©s uno de sus directores favoritos).

Aunque Tarkovski pudo rodar quiz√° un 65 % de lo planeado, sobre todo por los recortes presupuestarios que sufri√≥ la producci√≥n, Andr√©i Rubliov es una obra s√≥lida, enigm√°tica, potente. Porque su puesta en escena es capaz de convocar una tensi√≥n psicol√≥gica enigm√°tica, que surge de una experta direcci√≥n de actores y de una mirada insustituible, en la que cada momento captado es ‚Äúel m√°s importante‚ÄĚ de la pel√≠cula. Los impresionantes exteriores, y los cuidados interiores, fotografiados con la habilidad de Vadim Yusov, as√≠ como la misma historia de Rubliov, no son m√°s que una excusa para que Tarkovski expusiera su filosof√≠a sobre la existencia humana, no solamente por su perfecci√≥n t√©cnica, sino sobre todo por la verdad que emana de sus conclusiones y de cada una de las secuencias. Ni una sola nota falsa. Nada falta y nada sobra en este filme. La c√°mara, incre√≠blemente fluida, es como el ojo nervioso de Tarkovski que sigue a los personajes, o se detiene en un objeto, pero casi siempre en grandes tomas en la que se siente el tiempo pasar, y que quiz√° por ello varias de ellas resulten aburridas o excesivas para algunos espectadores; as√≠ como di√°logos largos, o silencios muy prolongados, que llenan un espacio an√≠mico creado por la escenograf√≠a y la c√°mara, como una vasija que se va llenando de agua.

Por otra parte, Anatoli Solonitsin interpreta a un Rubliov cuyo car√°cter evoluciona en manos de Tarkovski y sorprende por su espiritualidad interna y su psicolog√≠a, un actor que desde entonces se convirti√≥ en imprescindible en la obra del director ruso. Encontramos tambi√©n a Ivan Lapikov, como Cirilo, Nikolai Grinko, que borda a Danil, y sobre todo a Yuriy Nazarov, que da vida a los dos pr√≠ncipes mellizos. Gracias a esto, Tarkovski es capaz de afrontar secuencias inimaginables para otro director entonces: la largu√≠sima batalla, perteneciente al episodio ‚ÄúAtraco‚ÄĚ, que nada tiene que envidiar al Kurosawa m√°s √©pico; la l√≠rica de la crucifixi√≥n, acaso una enso√Īaci√≥n del propio Rubliov, con la que Tarkovski establece una especie de conexi√≥n espiritual entre toda Rusia en base al sufrimiento (la idea que ten√≠a gran parte de la sociedad rusa de entonces era precisamente la de tener que sufrir en silencio el mismo tormento que sufri√≥ Cristo); y el largo bloque del ‚ÄúD√≠a del Juicio‚ÄĚ, en el que se dan la mano la barbarie (cuando les sacan los ojos a los pintores) con el lirismo m√°s hermoso e enigm√°tico (el polen flotando en las cercan√≠as del palacio, mientras dialogan los artistas) y que demuestra que las obras maestras de Rubliov no estuvieron inspiradas en la crueldad de los corazones humanos, sino en la fiereza del siglo en que vivi√≥.

Si Andr√©i Rubliov (canonizado incluso por la Iglesia Ortodoxa rusa) realiz√≥ los m√°s importantes y conmovedores iconos religiosos de su tiempo, Andr√©i Tarkovski, en esta pel√≠cula penetrante, conmovedora, profundamente filos√≥fica y al mismo tiempo hist√≥ricamente cre√≠ble, como un mazazo en pleno rostro, ‚Äúpint√≥‚ÄĚ con la luz de la c√°mara una √©poca y un car√°cter profundamente rusos y al mismo tiempo, en esa b√ļsqueda patente desde la primera imagen del filme, ampliamente universal. Cuando veo Andr√©i Rubliov, filme que posiblemente sea, junto a Guerra y paz, de Le√≥n Tolst√≥i, la obra m√°s importante del realismo ruso, u otros filmes suyos, recuerdo a Rufo Caballero cuando dec√≠a jocosamente que Andr√©i Tarkovski era uno de los cineastas que m√°s da√Īo le hab√≠a hecho al cine, pues todos los estudiantes quer√≠an imitarlo y √©l, Tarkovski, es, sin lugar a dudas, inimitable.

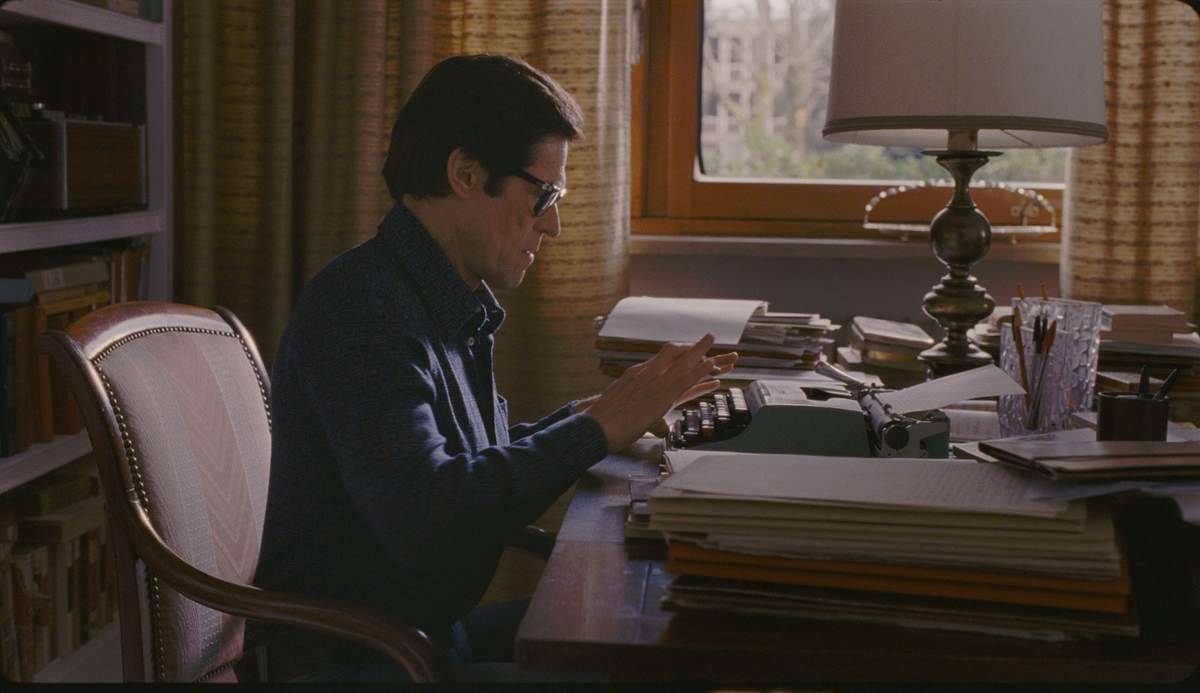

Abel Ferrara revisita las √ļltimas horas de Pasolini

Abel Ferrara (Nueva York, 1951) dirigi√≥ en 2014 un biopic sobre los √ļltimos momentos de la vida del escritor y director italiano Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Esto podr√≠a parecernos sencillo ‚Äďaunque nada que tenga que ver con Pasolini lo es, ni su abarcadora y poli√©drica obra, ni las circunstancias que aun enturbian los hechos que conllevaron a su muerte‚Äď, si Ferrara no se desligara del biopic al uso para construir un ‚Äúmosaico‚ÄĚ a partir de las √ļltimas horas del director de cl√°sicos como Edipo Rey (1967), Teorema (1968) y El Decamer√≥n (1971).

Ferrara ‚Äďrecordemos Welkome to New York, su biopic sobre Dominique Strauss-Kahn‚Äď m√°s bien articula en Pasolini una historia, escrita junto a Maurizio Ferrara, de obsesiones y anhelos que explora la personalidad y los ambientes cotidianos de uno de los cineastas m√°s amados y odiados en su momento, a partes iguales. Para ello no hace demasiado hincapi√© en lo pol√©mica que fue la obra del director bolo√Ī√©s y el rechazo que produjo (aunque algo destila, sobre todo en lo relacionado con el estreno de Sal√≥ o los 120 d√≠as de Sodoma, de 1975).

Contra todo pron√≥stico Ferrara evit√≥ las teor√≠as conspiratorias y se centr√≥ en la versi√≥n tradicional ‚Äďla m√°s conocida y aceptada en el proceso judicial, no exenta de discusi√≥n‚Äď del asesinato de Pasolini. Esta lo relacionada a Pino Pelosi, un menor de edad con quien el poeta se encontraba en las playas de Ostia, aunque el filme refuerza la l√≥gica teor√≠a, patente en los juicios realizados, de la participaci√≥n de m√°s personas en la muerte de Pier Paolo. ‚ÄúTodo el mundo en Roma cree saber qui√©n asesin√≥ a Pasolini‚ÄĚ, dijo, cuando el estreno de la pel√≠cula, Abel, quien realiz√≥ una profunda investigaci√≥n en esa ciudad antes de filmar. ‚ÄúA estas alturas igual no es tan importante saber qu√© pas√≥ esa noche. El tipo est√° muerto, y nada de lo que hagamos o digamos le traer√° otra vez a la vida‚ÄĚ, ha subrayado Ferrara (para esto recomiendo m√°s bien Pasolini, un delitto italiano, de Marco Tullio Giordana, de 1995, centrado en el proceso judicial que conmovi√≥ a toda Italia y parte del mundo).

En lo personal Pasolini m√°s bien se me antoja una especie de homenaje consiente, un filme sobre la profunda admiraci√≥n del director de The Addiction (1995) y The Funeral (1996), y tambi√©n de Willem Dafoe, quien ‚Äúrevive‚ÄĚ al italiano, a ‚Äúun cineasta mayor‚ÄĚ, como ha dicho Ferrara.

Esta admiraci√≥n ‚Äďsin centrarse en especulaciones o pol√©micas, sino captar lo ‚Äúposible‚ÄĚ sobre aquellos sucesos‚Äď est√° presente a lo largo de todo el filme: desde la m√ļsica, los actores que participan y esa especie de ‚Äúescritura f√≠lmica‚ÄĚ de los proyectos dejados sin concluir por Pasolini (la novela Petr√≥leo y la pel√≠cula que comenzaba a perfilar con el t√≠tulo Porno-Teo-Kolossal) y que el cineasta estadounidense de ascendencia italiana alterna con sus √ļltimas vivencias: su llegada de Estocolmo; la finalizaci√≥n de Sal√≥ o los 120 d√≠as de Sodoma; el encuentro en su casa con el periodista de L¬īUnit√°, Furio Colombo; la cena con sus actores habituales, entre ellos Ninetto Davoli; hasta el que ser√° su √ļltimo itinerario, junto al joven Pelosi, en su flamante Alfa Romeo, que termin√≥ con su muerte, en un descampado cercano a la playa de Ostia, a unos pocos kil√≥metros de Roma, en noviembre de 1975.

Desde Maria Callas (amiga suya y actriz protagonista de Medea, de 1969) y el ‚ÄúEbarne dich‚ÄĚ de La pasi√≥n seg√ļn San Mateo, de Johann Sebastian Bach, que form√≥ parte de la banda sonora de El evangelio seg√ļn San Mateo, hasta ‚Äúreencontrarnos‚ÄĚ con Adriana Asti como su madre, actriz que form√≥ parte del elenco de Accattone, su opera prima, refuerzan este homenaje, coronado por un septuagenario Ninetto Davoli, amante y actor fetiche en filmes como Pajaritos y pajarracos (1966), Edipo Rey, Teorema, Pocilga, El Decamer√≥n, Los cuentos de Canterbury (1972) o Las mil y una noches (1974), acompa√Īado precisamente por otro personaje que es √©l mismo, pero en su juventud, interpretado por Riccardo Scamarcio.

Ferrara ‚Äďaunque muchos creen que el neoyorkino fue mucho m√°s contenido de lo que habitualmente acostumbra o quiz√° por todo lo contrario, por ese aire en consonancia con el ‚Äúverismo oper√≠stico decimon√≥nico‚ÄĚ que emanan algunas de las secuencias, entre ellas la muerte del director de Mamma Roma, de 1962‚Äď tuvo en Pasolini aciertos indiscutibles: una puesta en escena que logra captar tanto los ambientes como esa textura est√©tica propia de las im√°genes de los a√Īos setenta, y la elecci√≥n de Willem Dafoe, quien adem√°s del parecido f√≠sico con el italiano, se transfigur√≥ con su personaje, dando muestras no solo de una ins√≥lita capacidad camale√≥nica, sino de un talento interpretativo con un grado de mimetismo que nos lleva a preguntarnos si detr√°s de aquellas caracter√≠sticas gafas de pasta de Pasolini se oculta realmente un actor; o creer que Dafoe no interpreta a Pasolini, es Pasolini (aunque se extra√Īe en todo el filme, desde la frialdad e incluso pasividad de Defoe, esa fuerza, rabia y pasi√≥n que caracterizaron al italiano en su actividad intelectual y pol√≠tica).

Y adem√°s, por preferir mostrar, sobre todo en la primera parte, una cotidianidad que prioriza al ser humano extraordinario llamado Pier Paolo Pasolini ‚Äďcomo dicen sus amigos que fue‚Äď sobre la cr√≥nica roja y los vericuetos, pol√≠ticos incluso, que rodearon su muerte, a pesar de algunos altibajos narrativos, y por a√Īadir la magia, por momentos enso√Īadora, de sus filmes, que nos devuelven a un Ninetto Davoli eternizado con su ampl√≠sima e ingenua sonrisa, se agradece que Abel Ferrara corriera los riesgos para reverenciar y traer nuevamente a trav√©s de la eterna magia del cine, como alumno d√≠scolo, a su maestro italiano.

Con ojos de cinéfilo #6

Los textos que a continuaci√≥n aparecen ‚Äďfragmentarios, arb√≥reos, convergentes‚Äď no pretenden, quiz√°s salvo excepciones futuras, acercarse a un filme en todos o la mayor√≠a de sus elementos, cuestionarlo ensay√≠sticamente, criticarlo; parten m√°s bien de cuestiones espec√≠ficas, escenas, momentos a ‚Äúatrapar‚ÄĚ, gui√Īos desde la posmodernidad y desde la mirada del homo ludens. M√°s que otra cosa, estos textos son las recomendaciones de un cin√©filo empedernido, que cuando le preguntaron si prefer√≠a el cine o la sardina, eligi√≥ sin dudas al primero.

¬ŅQuieres ser John Malkovich?

John Malkovich siempre me ha parecido un actor descaradamente genial. Irresistiblemente brillante. A veces se viste de cínico pervertido, otras semeja un seductor desvergonzado y glamoroso, como el papel que interpreta en la serie The new pope, de Paolo Sorrentino, de 2020. Basta su amplia filmografía, con títulos como El imperio del sol (Steven Spielberg, 1987), Las amistades peligrosas (Stephen Frears, 1988), En la línea de fuego (Wolfgang Petersen, 1993), Changeling (Clint Eastwood, 2008) y Burn After Reading (Hermanos Coen, 2008) para constatarlo. O las fotos que le realizó Sandro Miller, donde, sin moralinas, un camaleónico John Malkovich imita icónicas imágenes de Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Albert Einstein, Meryl Streep, Alfred Hitchcock, John Lennon, Ernest Hemingway y Andy Warhol.

Cualquiera quisiera ser, entonces, como John Malkovich. O mejor, ser el propio Malkovich. Ese b√°sicamente es el original argumento que maneja Being John Malkovich (C√≥mo ser John Malkovich en Espa√Īa y ¬ŅQuieres ser John Malkovich? en Hispanoam√©rica), filme independiente realizado en 1999 por el director Spike Jonze (El ladr√≥n de orqu√≠deas, 2002; Her, 2013) y que result√≥ el debut del oscarizado Charlie Kaufman como guionista (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Synecdoche, New York y El ladr√≥n de orqu√≠deas, entre otras).

Aqu√≠ un extra√Īo t√ļnel, ubicado en el piso 7 y medio de un edificio de oficinas, y encontrado por Craig Schwartz (John Cusack), un marionetista callejero talentoso pero sin mucho √©xito, t√≠mido e introvertido, transporta, de forma literal, a la mente del famoso actor estadounidense. Ves, haces, sientes como Malkovich. Pero esto, la magia, dura solo unos minutos. Caes en las afueras de la ciudad y quieres, desesperadamente, volver a ser Malkovich. Alquilan el t√ļnel, hasta que todo se va, descabelladamente, de las manos de Craig. Aparte de ambos John, integran el elenco Cameron D√≠az y Catherine Keener. Hacen cameos: el propio Spike Jonze, Sean Penn, David Fincher, Brad Pitt, Winona Ryder, Andy Dick…

Being John Malkovich habla de la posesi√≥n y de los sue√Īos, del yo y la individualidad, de anhelos y frustraciones, y es, al mismo tiempo, en todo su disparatado, psicod√©lico y famoso argumento, un hermoso homenaje al arte del t√≠tere, al m√°gico movimiento de los hilos.

Audiovisuales para no perderse (y ver, incluso, m√°s de una vez)

![]()

Elephant (2003) de Gus Van Sant (Filmada con actores no profesionales, ganó la Palma de Oro en Cannes. Dos chicos llegan, con rifles de asaltos, al Instituto de Columbine. La violencia es tan difícil de ignorar como un elefante en una habitación).

Tres Colores: Azul (1993) de Krzysztof KieŇõlowski (Juliette Binoche de la mano de KieŇõlowski).

Pasolini (2014) de Abel Ferrara (¬ŅC√≥mo fueron los √ļltimos d√≠as de un genio llamado Pasolini?).

Une minute pour une image (1983) de Agnès Varda (Un minuto por cada imagen del álbum de fotografías de Agnès Varda/Una imagen para cada minuto de esta obra de arte).

Retrato de una mujer en llamas (2019) de Céline Sciamma (Erotismo, pasión prohibida).

Frida, naturaleza viva (1983) de Paul Leduc (Frida/Ofelia Medina de la mano lírica de Leduc).

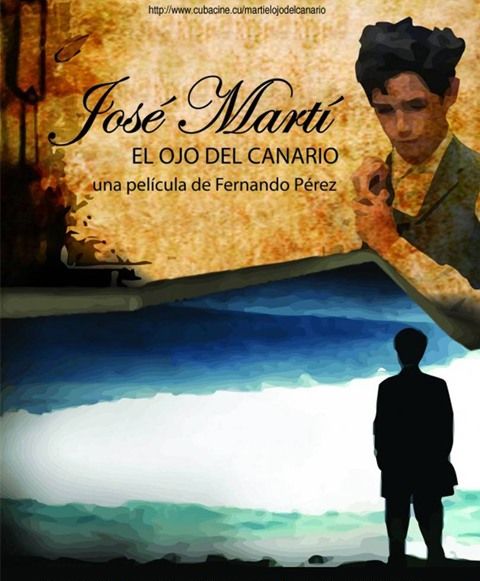

José Martí, el ojo del canario (2010) de Fernando Pérez (El ojo es tan negro que ilumina).

Days of Heaven (1978) de Terrence Malick (Uno de los filmes con dirección de fotografía más hermosa, a cargo de Néstor Almendros, en la sugerente obra de Malick).

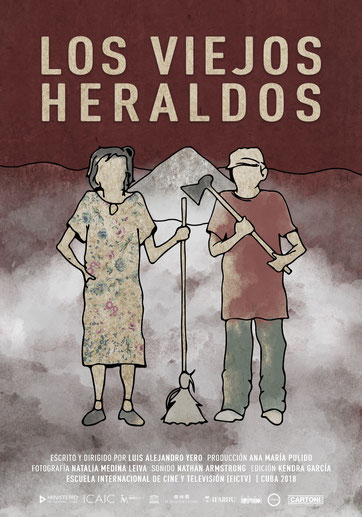

Los viejos heraldos (2019) de Luis Alejandro Yero (Los frutos de la soledad y la espera).

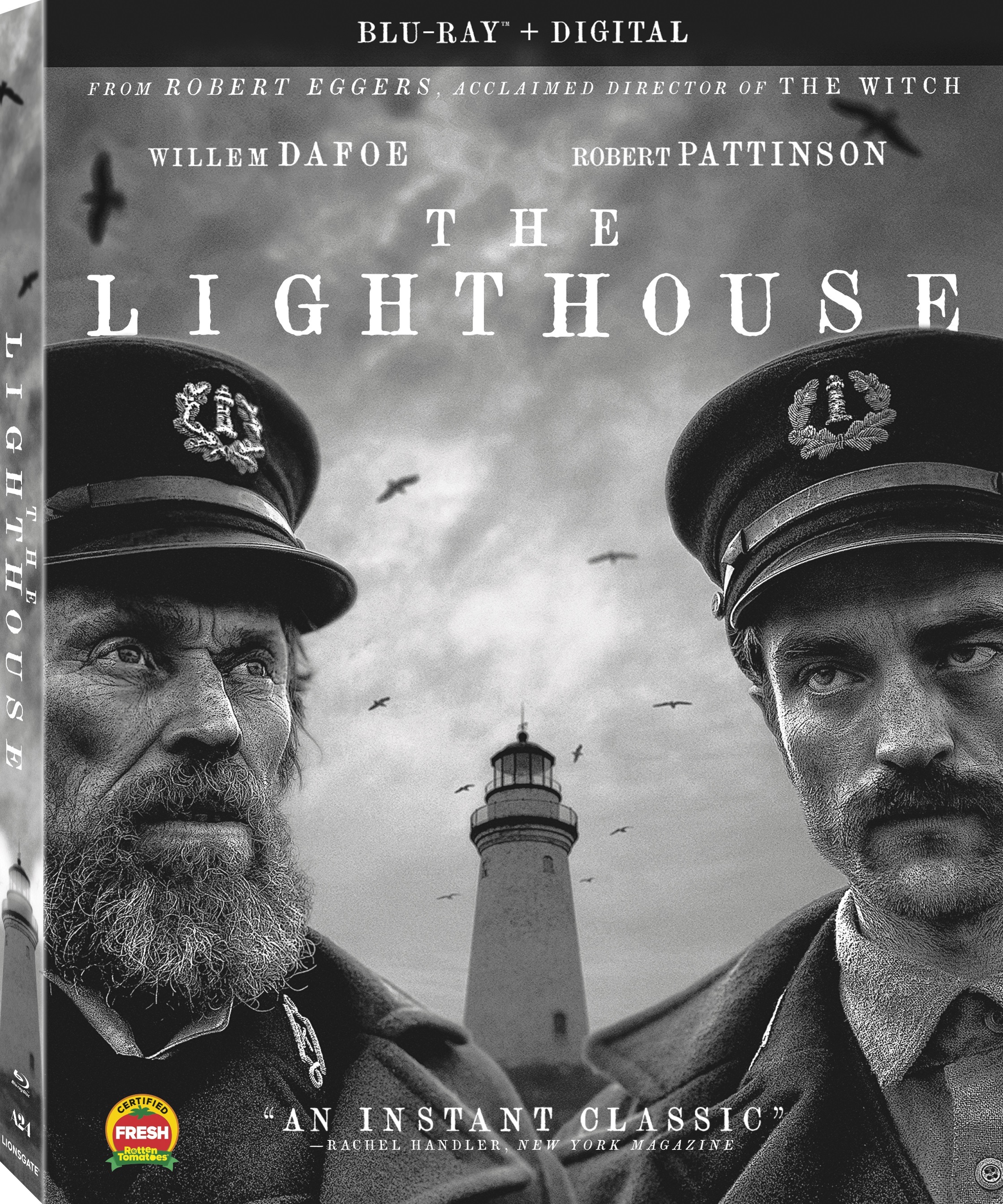

The Lighthouse (2019) de Robert Eggers (Como dir√≠a Borges de Nathaniel Hawthorne: ‚ÄúEl tenue mundo crepuscular, o lunar, de las imaginaciones fant√°sticas‚ÄĚ).

La belleza (doblemente peligrosa) de El √Āngel

Pasolini lo advirti√≥: la belleza siempre encontrar√° redenci√≥n. En contraste con el rostro deforme de la maldad, ella porta cierta inocencia pr√≠stina, angelical, que mueve fichas a su favor. Por tanto, los torturadores de Sal√≥ o los 120 d√≠as de Sodoma (1975) no poseen perd√≥n divino. Los hermosos j√≥venes secuestrados ‚Äďmutilados, vejados‚Äď tienen las puertas abiertas al cielo.

Pero qu√© pasa cuando el asesino de la historia es tan hermoso como psic√≥pata y s√°dico. Si su belleza y juventud acompa√Īan los cr√≠menes, al punto de lograr una amplia empat√≠a popular.

El director argentino Luis Ortega (Caja negra, Monoblock, Los santos sucios, Drom√≥manos, Lul√ļ y las series El marginal e Historia de un clan) llev√≥ a la pantalla la vida de uno de los asesinos en serie m√°s conocidos de su pa√≠s: Carlos Eduardo Robledo Puch, alias El √Āngel. M√°s que un tradicional biopic, Ortega ficcionaliza parte de la vida de Robledo Puch, hoy aun en prisi√≥n por haber protagonizado 11 asesinatos y 42 robos, en apenas un par de a√Īos.

Pero qu√© hace de El √Āngel un criminal diferente a otros tantos asesinos seriales. Algo tan sencillo como que ten√≠a apenas 17 a√Īos, un rostro y un cuerpo quer√ļbico (cabello rizado, semblante juvenil, et√©reo) y la apacibilidad y hasta cierta ‚Äúingenuidad‚ÄĚ con que comet√≠a el hecho. Robledo Puch pose√≠a un aire infantil, ambiguo, que pod√≠a desconcertar de igual manera a mujeres y hombres. De hecho, cuando fue detenido, se le comparaba con Marilyn Monroe.

En el Buenos Aires de 1971, un joven de ojos celestes camina por una tranquila zona residencial. De golpe, salta el cerco de una de las casas y, luego de constatar que est√° vac√≠a, irrumpe en el lugar con total desparpajo: se toma un whisky, pone m√ļsica y baila la canci√≥n El extra√Īo del pelo largo, del grupo La joven guardia, lo que deja bien claras las intenciones de la pel√≠cula: la inspiraci√≥n est√° en la realidad, pero la interpretaci√≥n es plausiblemente libre.

‚ÄúYo soy ladr√≥n de nacimiento. No creo en que esto es tuyo y esto es m√≠o‚ÄĚ, nos dice Carlitos como si nada. As√≠ inicia el filme, protagonizado por un magistral y debutante Lorenzo Ferro, totalmente principiante, es cierto, pero al mismo tiempo c√≠nico, despampanante, luciendo amplias capacidades histri√≥nicas, como si Luis Ortega lo hubiese moldeado, cual arcilla, pensando en Robledo Puch. Aqu√≠ Ferro es tan parecido f√≠sicamente a su contrapartida aut√©ntica, que podemos acabar confundi√©ndolos de no ser porque las fotos en blanco y negro de las p√°ginas de los diarios de sucesos de la √©poca, se distinguen de los fotogramas del filme.

Si algo aleja El √Āngel del cl√°sico biopic sobre un personaje de la cr√≥nica negra y criminal es que Luis Ortega no enjuicia a Carlos Robledo Puch: se conforma con mostrarlo ‚Äďes cierto, con una realismo lacerante y hasta cierta abstracci√≥n‚Äď y en esa contenci√≥n objetiva, sin prejuicios ni moralina, muestra tambi√©n la sociedad argentina de entonces, a inicios de los 70. Logra as√≠ una pel√≠cula fascinante, seductora, no solo por el personaje en que se inspira, narrada con elegancia pop y donde el director de fotograf√≠a Juli√°n Apeztegu√≠a demuestra cierta estilizaci√≥n visual, setentera pero elegante, con cierta influencia de Tarantino y Scorsese, y en la que, cuando m√°s, sobra alg√ļn que otro plano como forzado de un filme de Hitchcock. Incluso notamos cierta visita a los predios de Pedro Almod√≥var, coproductor de la cinta junto a su hermano Agust√≠n, por El Deseo: desde una paleta de colores rozando el pop al sentido de la toma, d√°ndole vida a una cr√≥nica negra vigorosamente narrada que se sit√ļa en las ant√≠podas de la cr√≠tica social y esquiva, adem√°s, toda posible explicaci√≥n efectista.

Ortega logra alejarse de la denuncia horrorizada al hecho, enti√©ndase los asesinatos del joven angelical, del psicologismo tranquilizador, de la demonizaci√≥n y del ensayo sobre la culpa, en esta cr√≥nica tan negra como delirante, donde abunda la est√©tica colorista y despampanante y √©xitos del rock argentino de los setenta y de la m√ļsica del momento, como si esta fuera un personaje m√°s en el filme: adem√°s del tema inicial de La joven guardia, que volvemos a escuchar al final, como cerrando un ciclo, Billy Bond, Pappo, Manal, Leonardo Favio, Johnny Tedesco, el ‚ÄúNo tengo edad‚ÄĚ de Gigliola Cinquetti y hasta Palito Ortega.

El reciente cine argentino (uno de los m√°s s√≥lidos y variados gen√©ricamente de la regi√≥n) y los hermanos Ortega en particular (Luis, director y coguionista; Sebasti√°n, productor) parecen haberse fascinado por c√©lebres delincuentes: la familia Puccio en El clan, de Pablo Trapero; la miniserie Historia de un clan, del propio Ortega; ahora la historia de un adolescente que conmovi√≥ a la sociedad argentina de entonces y hoy, 47 a√Īos m√°s tarde, es el preso m√°s antiguo de la historia penal argentina. Pero si en los Puccio el eje de todo era la familia, en El √Āngel tienen poco peso: no hay un plan cerebral, robos orquestados, golpes minuciosamente planeados. No, el √Āngel no sabe de eso, lo suyo es algo m√°s cercano al libre albedr√≠o, a la impunidad, a la diversi√≥n desmedida, a una cuesti√≥n impulsiva y que roza con un l√ļdico cinismo‚Ķ Para Carlitos, al menos al principio del filme, todo forma parte de un juego, algo que naci√≥ con √©l, pero del que, cree, no tiene demasiada responsabilidad: la mayor√≠a de las veces roba un auto, da unas vueltas en √©l y lo abandona, o regala lo robado a alguien‚Ķ

No hay demasiadas actuaciones memorables en El √Āngel, aparte, claro, de Lorenzo Ferro y un interesante y h√°bil Chino Dar√≠n, como Ram√≥n, compa√Īero de colegio, socio de fechor√≠as y eje de una latente relaci√≥n homoer√≥tica que va in crescendo hasta casi el desenlace del filme. Por un lado, los padres de un inofensivo Carlitos: la veterana Cecilia Roth ‚Äďqui√©n iba a pensar que llegar√≠a el momento de decir que la Roth es una veterana del cine hispanoamericano‚Äď y el chileno Luis Gnecco, a quien vimos recientemente en Neruda, de Pablo Larra√≠n. Y por la otra, los progenitores de Ram√≥n, un poco m√°s convincentes, con Daniel Fanego y Mercedes Mor√°n. Aun as√≠ los registros son medios, sin demasiadas intenciones.

Ortega est√° seducido por su joven protagonista y logra, de esta manera, que el espectador se identifique con este √°ngel ‚Äďcomo mismo sucedi√≥ en su momento‚Äď y llene las salas de cine. M√°s de un mill√≥n de argentinos la han visto, subraya uno de los posters promocionales del filme. Es un desaf√≠o y un riesgo del que sale airoso, construyendo posibilidades para un antih√©roe separado de la realidad y dando rienda suelta a instintos primitivos, rebeldes y espont√°neos. Se sabe ‚Äďal principio del filme nos lo dice su voz en off‚Äď algo as√≠ como un enviado de Dios, un mensajero divino, como asegura el origen etimol√≥gico de la palabra √°ngel; su nombre, Carlos, significa precisamente ‚Äúhombre libre‚ÄĚ, como le dice un personaje, una especie de amante de Ram√≥n, que inclina a este a desarrollar sus motivaciones art√≠sticas.

A diferencia de su coterr√°nea Plata quemada, dirigida por Marcelo Pi√Īeyro en el 2000, donde s√≠ encontramos una palpable relaci√≥n sentimental homosexual entre sus protagonistas, los mellizos, dos j√≥venes bandidos que han robado varios millones y huyen de la polic√≠a, en El √Āngel hay mucho de cachondeo, de seducci√≥n ambigua, de deseo sin consumarse todav√≠a. Y eso parte de la imprecisi√≥n y la androginia del propio personaje de Carlitos.

Carlitos se sabe lindo, es consciente de ello, por eso su seducci√≥n es natural, org√°nica, y al mismo tiempo c√≠nica. Se siente ‚Äúun rey de pelo largo‚ÄĚ capaz de tragarse al mundo, como la canci√≥n de La joven guardia, con una personalidad, adem√°s, id√≥nea para convencer a cualquiera. Hasta el propio oficial polic√≠a, en el momento del interrogatorio, sede a las demandas de este ‚Äúchaval con cara de mujer‚ÄĚ, como lo anunciaron los peri√≥dicos de la √©poca, que asesina a sangre fr√≠a y no se arrepiente, salvo, quiz√°, al final, cuando le vemos unas l√°grimas. A prop√≥sito de la empat√≠a popular con este √°ngel armado, capaz de matar y robar por placer, la propia Cecilia Roth ha recordado que en sus a√Īos de estudiante, ella y sus amigas llevaban en sus carpetas fotos de Carlitos, como si fuera una estrella del pop del momento.

Hay varias escenas deliciosas en la pel√≠cula, instantes que refuerzan esa suerte de ambig√ľedad sexual del personaje del √Āngel, esa ambivalencia que porta un deseo er√≥tico a flor de piel. (A prop√≥sito, en los debates teol√≥gicos de la Edad Media se discut√≠a, entre otras cosas, el verdadero sexo de los √°ngeles). Cuando Ram√≥n y Carlitos asaltan una joyer√≠a, este √ļltimo se prueba, parsimoniosamente, un par de aretes de broche y se descubre, frente al espejo, hermoso y altamente andr√≥gino, bastante femenino. Ambos se quedan mirando fijamente‚Ķ

‚ÄďPareces Marilyn Monroe, le dice Ram√≥n.

‚ÄďParezco a mi mam√° cuando era joven, responde Carlitos.

‚ÄďTe quedan lindos.

‚ÄďGracias.

La tensión y la atracción se cortan a rebanadas en el aire.

Poco despu√©s, ya en una habitaci√≥n de alquiler, Ram√≥n sale del ba√Īo envuelto en una toalla y se tira de espaldas a la cama, fum√°ndose un cigarrillo. Carlitos lo mira detenidamente, tiene un anillo en la boca‚Ķ Se inclina, le quita el cigarro de la mano, se lo lleva a los labios y le desabrocha la toalla. Deja a Ram√≥n desnudo, expuesto, pero en una especie de √©xtasis, sin inmutarse. Entonces empieza a colocarle las joyas robadas sobre el sexo, cual ofrenda. Y cuando ya todas las joyas est√°n all√≠, deja escapar una bocanada de humo confirmatorio. Todo se queda en los lindes del desbocamiento, pues Luis Ortega ‚Äďm√°s que demostrarnos si ambos realmente son pareja‚Äď prefiere sugerir, abrir los l√≠mites de las posibilidades al m√°ximo. Los vemos, m√°s adelante, coquetear, acariciarse con la mirada, abrazarse, movi√©ndose al comp√°s de la m√ļsica, como despidi√©ndose, pero nada m√°s‚Ķ ¬ŅRealmente necesitamos algo m√°s para comprobar el grado de tensi√≥n sexual que sobrevuela estas escenas?

Otros momentos del filme reflejan la sutil√≠sima aproximaci√≥n a la d√ļctil sexualidad de Carlos Robledo, que golpea al espectador desde brillantes l√≠neas de di√°logo, como la r√©plica que le da a la madre de Ram√≥n, ‚Äúa m√≠ me gusta tu marido‚ÄĚ, cuando esta intenta seducirle. O la peculiar√≠sima mezcla de homoerotismo y desencanto que experimenta Carlitos al comprobar que Ram√≥n tiene ambiciones art√≠sticas que amortiguan por completo su lado salvaje, oscuro y sin domesticar, esa parte que es la que Carlitos necesita cerca, acerc√°ndolo m√°s bien a una especie de pastiche (altamente pop) de los cantantes de moda de esa d√©cada; la escena del programa de televisi√≥n es de un regocijo pl√°stico y l√ļdico casi delirante.

Carlitos sabe que la fama de Ram√≥n puede alejarlo de √©l y por eso prefiere perderlo, provocando el accidente que acaba con la muerte del compa√Īero. Solo as√≠ ‚Äďy mira qu√© particular√≠sima es su psicolog√≠a‚Äď puede poseerlo del todo, hacerlo suyo sin miedo, para siempre. Ram√≥n va dormido; √©l maneja el auto. Al primero le han propuesto irse a Europa, probar suerte all√°. Carlitos le acaricia los labios, sabe que nunca m√°s lo har√°, e impacta otro auto.

El √Āngel consigue, sin ser discursiva ni expl√≠cita en su mensaje, que simpaticemos de alg√ļn modo, silencioso y hasta l√ļdico, con ese querub√≠n, cual Ant√≠noo, que es Carlos Robledo Puch. Y al mismo tiempo, nos confirma que la belleza angelical puede ser doblemente peligrosa.