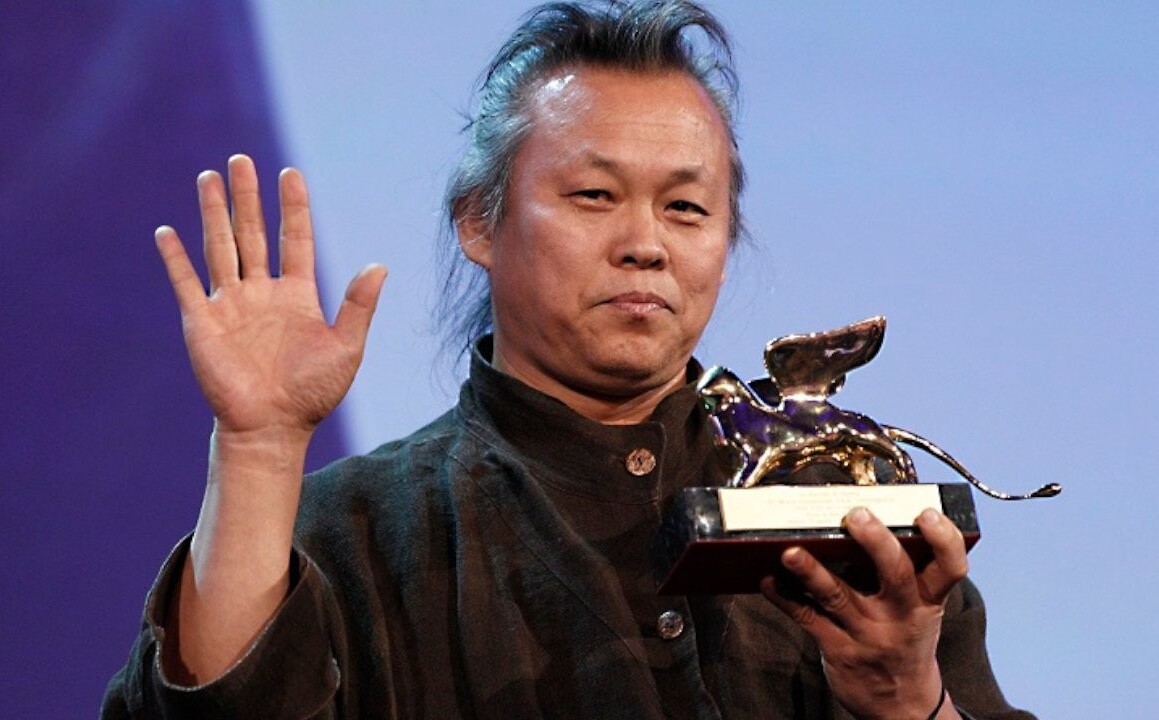

Kim Ki-Duk

Kim Ki-duk o la contradictoria belleza de la vida

Parec√≠a un rumor, una broma de mal gusto en el √ļltimo mes de este aciago 2020. Algunos medios lo anunciaron temprano en la ma√Īana, otros fueron confirm√°ndolo poco despu√©s: Kim Ki-duk, uno de los mitos del cine, uno de los autores m√°s originales, conmovedores y po√©ticos, entre los m√°ximos representantes de la vanguardia cinematogr√°fica surcoreana, falleci√≥ en Letonia, donde preparaba su pr√≥ximo filme, este 11 de diciembre, poco antes de cumplir 60 a√Īos, que habr√≠a celebrado el d√≠a 20, por complicaciones derivadas de la Covid-19.

Kim Ki-duk fue para m√≠ ‚Äďy para varios amigos‚Äď un descubrimiento de los a√Īos universitarios, un mazazo po√©tico desconcertante que nos llegaba de la lejana Corea del Sur con una fuerza l√≠rica y cinematogr√°fica √ļnica, por lo sincera y extraordinaria, por lo visceral y sugestiva. Los filmes de Kim Ki-duk, altamente experimentales en varios sentidos, pero basados en una experimentaci√≥n que es m√°s bien una b√ļsqueda para colocar al ser humano en el centro del relato, est√°n poblados de personajes inadaptados a la sociedad, ya sea en Se√ļl o Par√≠s; y poseen un ritmo pausado, un parsimonioso uso del di√°logo y una crudeza muchas veces ruda para el espectador no adaptado a la po√©tica de su amplia mirada.

Con Kim Ki-duk no hubo comienzos edulcorados ni cercanos al cine. De familia obrera natural de la ciudad de Boghwa, Kim se educ√≥ para trabajar en la agricultura, la que cambi√≥ por la industria fabril y la infanter√≠a de marina, donde fue suboficial. Lleg√≥ al cine tarde y sin formaci√≥n t√©cnica, luego de maravillarse en Par√≠s, donde hab√≠a ido a estudiar pintura y escultura entre 1990 y 1992, con filmes como El silencio de los corderos, de Jonathan Demme, y Los amantes del Pont Neuf, de L√©os Carax. No hubo vuelta atr√°s, √©l ser√≠a cineasta: ‚ÄúAlgo cambi√≥ en mi percepci√≥n de la vida, empec√© a cuestionarme muchos prejuicios con los que me hab√≠an criado. Al volver a mi pa√≠s comenc√© a rodar‚ÄĚ, asegur√≥ despu√©s. Luego de presentarse en varios concursos de guion en su natal Corea del Sur y obtener premios, aunque sin rodar ninguno, logr√≥ filmar su opera prima, Cocodrilo (1996), una cruda historia sobre un grupo de personas sin hogar que sobreviven bajo un puente a fuerza de astucia y violencia, y que mostraba ya la delicada fotograf√≠a y las tramas brutales que caracterizan su obra.

Su pr√≥ximo filme fue Animales salvajes, rodada en 1996 en las calles de Par√≠s y exhibida en el Festival Internacional de Vancouver. Como escrib√≠ justamente en el primero de estos textos, est√°s viendo el filme y algo te resulta bastante familiar en la banda sonora realizada por Kang In-gu y Jin-ha Oh. Mientras los protagonistas cenan en un barco sobre el Sena, incluso quiz√° un poco antes, escuchamos ‚ÄúEl carretero‚ÄĚ en la voz de Ram√≥n Veloz con aquello de ‚ÄúCuando volver√© al boh√≠o, cuando volver√©, cuando volver√© al boh√≠o‚ÄĚ. ¬ŅC√≥mo lleg√≥ la m√ļsica cubana a las manos de Kim Ki-duk? ¬ŅLos √©xitos recientes del Buena Vista Social Club? ¬ŅSemilla al son, que de la mano de Santiago Auser√≥n (Juan Perro) y Bladimir Zamora reuni√≥ para buena parte de Europa las ra√≠ces de la m√ļsica tradicional cubana? Puras especulaciones, aunque Par√≠s es un escenario multicultural, ciudad abiertas a confluencias m√ļltiples y cosmopolitas como pocas‚Ķ Pero no deja de tener cierto encanto que en este filme casi inici√°tico ‚Äďy que entrev√© a un potente director y avizora varios de los temas habituales en su trabajo: la violencia, la soledad, el sexo, entre otros‚Äď escuchemos a Ram√≥n Veloz cantando, aunque los surcoreanos no sepan qu√© significa la palabra ta√≠na boh√≠o.

Le seguir√≠an otras pel√≠culas en una filmograf√≠a hoy de culto: La puerta azul (1998), un h√≠brido entre melodrama adolescente y denuncia social que se proyect√≥ en la Berlinale y en el Festival de Cine de Karlovy Vary; la experimental Ficci√≥n verdadera (2000), rodada en apenas 200 minutos y montada en tiempo real, y la obra que represent√≥ el salto de Kim Ki-duk a escenarios internacionales: La isla (2000), notoria, entre otras cosas, por la crudeza de algunas de sus escenas, que caus√≥ reacciones en el p√ļblico norcoreano ‚Äďpor la presencia de una prostituta, figura recurrente en su cine‚Äď, pero que posicion√≥ a Kim como una figura significativa en la filmograf√≠a de su pa√≠s y que se proyect√≥ en una docena de eventos en todo el mundo, como el Festival Internacional de Cine de Venecia. Luego film√≥ Domicilio desconocido, que abri√≥ Venecia al a√Īo siguiente; Mala gente (2001), su primer √©xito de taquilla; El guardacostas (2002); Primavera, verano, oto√Īo, invierno… y otra vez primavera (2003), que atrajo nuevamente la atenci√≥n masiva del p√ļblico, sobre todo por la ausencia de muchas de sus obsesiones que lo caracterizan (la violencia, la crueldad y la futilidad c√≠clica de la vida) y por la hermosa historia, con una fotograf√≠a impresionante, que encierra el filme. Despu√©s vimos Samaria o Por amor y por deseo, que obtuvo el Oso de Plata al mejor director en Berl√≠n en el 2004, y Hierro 3 (ganadora del premio equivalente en Venecia). El surcoreano no se detuvo y sigui√≥ creando joyas del cine mundial como El arco (2005), Tiempo (2006), Aliento (2007), Sue√Īo (2008), Am√©n (2011), Arriang, documental de 2011 ganador de Una cierta mirada en el Festival de Cannes, Piedad (2012) y Moebius (2013).

Pol√©mico por utilizar secuencias de maltrato animal en algunos de sus filmes (en La isla, por ejemplo), algo que en su pa√≠s es normal, dijo; calificado de mis√≥gino; acusado por varias actrices de violencia y agresi√≥n sexual, y censurado por incluir contenidos ‚Äúperjudiciales para la juventud‚ÄĚ y expresiones ‚Äúinmorales y antisociales‚ÄĚ en Moebius, lo que hizo que recortara el metraje y filmara Dissolve (2019) en Kazajist√°n ante el abandono de los productores locales, Kim Ki-duk bas√≥ su cine tanto en la belleza como en una sexualidad que suele derivar en la violencia y que le hizo encontrar el mejor material f√≠lmico en la sordidez humana; tensando, al mismo tiempo, el alma del espectador por siempre.

Cuando pens√°bamos que despu√©s del invierno vendr√≠a nuevamente la primavera, nos sorprende la prematura muerte de Kim Ki-duk en un a√Īo aciago para el cine (Olivia de Havilland, Ennio Morricone, Rosa Mar√≠a Sard√°, Luis Eduardo Aute, Luc√≠a Bos√©, Kirk Douglas, Jos√© Luis Cuerda, Sean Connery, Paul Leduc, Max von Sydow, Jaime Humberto Hermosillo, Rhonda Fleming, Michael Lonsdale, Diana Rigg, Joe Ruby, Joel Schumacher, Rosita Forn√©s, Michel Piccoli, Broselianda Hern√°ndez), para dejarnos algo m√°s desamparados, algo m√°s hu√©rfanos de maestros del celuloide; pero, al menos, con la seguridad de encontrarlo siempre en sus memorables pel√≠culas, hitos sobre las contradicciones de la existencia humana.

Con ojos de cinéfilo #1

Como escribi√≥ Alberto Garrand√©s en el atrio de Se√Īores en la oscuridad. Lo g√≥tico en el cine, m√°s que un mensaje al uso, una reflexi√≥n en varios niveles, o un viaje por el interior de un pu√Īado de obras de la historia del cine ‚Äďalgunas m√°s afianzadas y otras menos‚Äď, estos textos pretenden ser, en primer lugar, una gu√≠a de viaje o una especie de br√ļjula para aquel que, estremecido por el cine, perciba la revelaci√≥n que trasmite acercarse al s√©ptimo arte.

Todos vemos cine, todos consumimos productos audiovisuales (m√°s en estos d√≠as de cuarentena). Esta vendr√≠a siendo ‚Äďo intentar√≠a serlo, m√°s all√° de la cr√≠tica, la coherencia, la interpretaci√≥n y hasta la promoci√≥n misma‚Äď una mirada plural, mixta, heterog√©nea y rizom√°tica-, que en consecuencia se matiza sin descanso bajo el riesgoso hechizo de las im√°genes, y cuyos antecedentes podr√≠amos rastrear en una idea divulgativa de la AHS, cuando, ya hace algunos a√Īos, distribuy√≥ en el pa√≠s aquellos filmes que no pod√≠amos dejar de ver (la idea era ambiciosa, es cierto, y la lista pod√≠a ser mayor, pero se agradeci√≥ bastante).

As√≠ Bergman, Angel√≥poulos, Bu√Īuel, Fellini, Berlanga, Welles, Kurosawa, entre tantos otros directores imprescindibles, no solo para los estudiantes de las diferentes especialidades de la Universidad de las Artes, por ejemplo, sino para los amante del cine en toda su extensi√≥n, pasaron a ser familiares a m√°s j√≥venes y sus filmes proyectados en diferentes espacios y pe√Īas en las Casas del Joven Creador y otros escenarios. Ahora a la lista de maestros se le suman otros directores contempor√°neos y las series, la televisi√≥n, las redes‚Ķ (en una mezcolanza gen√©rica y estil√≠stica en donde no siempre sabemos distinguir qu√© ver o tras el blas√≥n de qu√© premio, el estigmatizado Oscar, Cannes, perseguir los filmes).

El cr√≠tico, parafraseando al espa√Īol Constantino B√©rtolo, debe distinguir lo que es una obra buena de una obra mala (cada d√≠a cuesti√≥n m√°s dif√≠cil y engorrosa pues las fronteras son m√°s impermeables) y adem√°s, ser honesto respecto a sus gustos (o disgustos). Al desempe√Īar lo que Mart√≠ llam√≥ ‚Äúel ejercicio del criterio‚ÄĚ, siempre existe el riesgo a equivocarse. Se puede estar de acuerdo o no con quien escribe, pero lo importante es saber argumentar su gusto o disgusto. ‚ÄúLa cr√≠tica al cr√≠tico ‚Äďenfatiza B√©rtolo‚Äď no debiera residir tanto en su acierto o no, sino en si ha sabido o no ha sabido fundamentar su opini√≥n‚ÄĚ. ¬†

Escribir con ojos de cin√©filo ‚Äďt√≠tulo que parte de un libro que recopila cr√≠ticas y ensayos que el entonces joven Eduardo Manet publicara en la revista Cine Cubano en los a√Īos 60‚Äď no deja de ser una boutade, pues al cine nos adentramos con todos los sentidos bien alertas. Estos textos ‚Äďbreves, fragmentarios, arb√≥reos, convergentes‚Äď no pretender, quiz√°s salvo excepciones futuras, acercarse a un filme en todos o la mayor√≠a de sus elementos, cuestionarlo ensay√≠sticamente, criticarlo; parten m√°s bien de cuestiones espec√≠ficas, escenas, momentos a ‚Äúatrapar‚ÄĚ, gui√Īos desde la posmodernidad y desde la mirada del homo ludens. M√°s que otra cosa, estos textos son las recomendaciones de un cin√©filo empedernido, que cuando le preguntaron si prefer√≠a el cine o la sardina, eligi√≥ sin dudas al primero.

Kim Ki-Duk al ritmo del son cubano

De momentos est√°s viendo Wild Animals (1996), la segunda pel√≠cula del surcoreano Kim Ki-Duk, y algo te resulta bastante familiar en la banda sonora realizada por Kang In-gu y Jin-ha Oh. Mientras los protagonistas cenan en un barco sobre el Sena ‚Äďpues s√≠, este filme se desarrolla en Par√≠s‚Äď, incluso quiz√°s un poco antes, escuchamos ‚ÄúEl carretero‚ÄĚ en la voz de Ram√≥n Veloz con aquello de ‚ÄúCuando volver√© al boh√≠o, cuando volver√©, cuando volver√© al boh√≠o‚Ķ‚ÄĚ

¬ŅC√≥mo lleg√≥ aquella m√ļsica a las manos de Kim Ki-Duk? ¬ŅLos √©xitos recientes del Buena Vista Social Club? ¬ŅSemilla al son, que de la mano de Santiago Auser√≥n (Juan Perro) y Bladimir Zamora reuni√≥ para buena parte de Europa las ra√≠ces de la m√ļsica tradicional cubana? Puras especulaciones, aunque Par√≠s es un escenario multicultural, ciudad abiertas a confluencias m√ļltiples y cosmopolitas como pocas‚Ķ Pero no deja de tener cierto encanto que en este filme ‚Äďque aunque no es el mejor, entrev√© a un potente director y avizora varios de sus temas habituales: la violencia, la soledad, el sexo, entre otros‚Äď escuchemos a Ram√≥n Veloz cantando, aunque los surcoreanos no sepan qu√© significa la palabra taina boh√≠o.

Haneke en tiempos de lobos

He seguido detenidamente la obra en el cine del austriaco Michael Haneke, uno de mis directores favoritos. Incluso alguna que otra vez he escrito sobre él o determinadas películas (La pianista, Funny Games). Creo que bastaría su opera prima, El séptimo continente, un filme impactante, con imágenes que se graban en la retina, y que sirvió para avizorar un estilo potente que florecería a plenitud en los filmes posteriores, para que su cine nos cautivara. Después vendrían Caché, por la que obtuvo en el Festival de Cine de Cannes el premio a la mejor dirección; La pianista, con una genial Isabelle Huppert, Gran Premio del Jurado en Cannes; Funny Games; La cinta blanca, Palma de Oro en Cannes; Amor, también con la Palma en ese Festival… Parece que Cannes se rinde ante la obra del austriaco.

Me deb√≠a El tiempo del lobo, de 2003 (se estren√≥ en Cannes pero fuera de competencia, pues Patrice Ch√©reau, un miembro del jurado de ese a√Īo, aparec√≠a en el filme) y reci√©n la pude ver: un drama post-apocal√≠ptico en una sociedad dist√≥pica, en un pa√≠s europeo no nombrado y en un tiempo indeterminado. Con todo esto ‚Äďque no es poco para el g√©nero‚Äď Haneke arma un filme extra√Īo, oscuro, que cuenta la historia de una familia: Georges (Daniel Duval), Anne (Isabelle Huppert) y sus dos hijos Eva (Ana√Įs Demoustier) y Ben (Lucas Biscombe) que, al llegar a su casa de campo, esperando encontrar refugio y seguridad, descubren que ya esta ha sido ocupada por una familia de extra√Īos, quienes le disparan al esposo.

Después Isabelle Huppert y sus hijos se dirigen a una estación para esperar un tren que no acaba de llegar y que, al parecer, los sacará de allí, rumbo a un lugar donde todo promete ser mejor. Al parecer algo ha ocurrido que ha ocasionado aquella situación post-apocalíptica, pero solo sabemos que existe muy poca agua sin contaminar y que su precio es muy alto, y que todos están sobreviviendo; lo que antes puso ser normal, ropa, comida, ahora es todo un lujo. El ambiente es enrarecido, contaminado, con un poco del lirismo oscuro que le proporciona ser prácticamente filmada de noche (y que recuerda algunos cuadros tenebristas). Por momentos, incluso, es difícil atrapar el hilo argumental que se distiende con la aparición de otros personajes (en la estación del tren) y ni la Huppert, musa de varios filmes del director, puede sacarle gran provecho a un personaje que no posee suficiente fuerza en el filme. Uno se pregunta qué hizo hacer y decirnos Michael Haneke con El tiempo del lobo, que logró finalmente, más allá de reafirmarnos, con un viso de esperanza, que el hombre sigue siendo el lobo del hombre (y más en tiempos de crisis). De todas formas, vale la pena acercarse a esta película y al resto de la potente filmografía del director austriaco, uno de los mejores, hoy día, cuando hablamos de los maestros del cine.

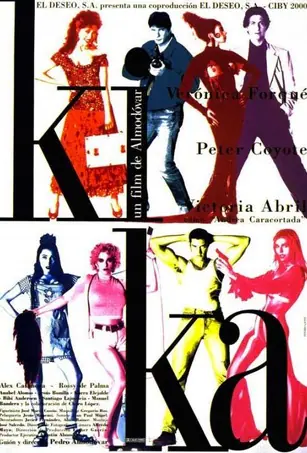

¬ŅQu√© hemos hecho para merecerte?

A casi todo el mundo le gusta la obra del espa√Īol Pedro Almod√≥var, unos filmes m√°s que otros, claro, pero el manchego, desde sus primeras obras a las m√°s recientes, siempre ha gustado. Con Almod√≥var sucede ‚Äďy recuerdo aqu√≠ a mi admirado Rufo Caballero, pues esta idea es suya‚Äď como cuando preguntan pintor y escritor favorito y la gente dice sin inmutarse apenas: Vincent van Gogh y Gabriel Garc√≠a M√°rquez. Almod√≥var se a√Īadir√≠a a la lista.

Hace unos d√≠as vi Kika de 1993, una divertida y enredada historia con Ver√≥nica Forqu√©, √Ālex Casanovas, Peter Coyote, Rossy de Palma y Victoria Abril (dos de las ‚Äúchicas Almod√≥var‚ÄĚ de siempre). Kika no es de las pel√≠culas m√°s conocidas y premiadas del director, es cierto, aunque le vali√≥ a la Forqu√© el Goya a la mejor actriz protagonista en la VIII edici√≥n de los Premios del cine espa√Īol. Y hace poco le toc√≥ el turno repasar otro de sus filmes: ¬ŅQu√© he hecho yo para merecer esto? (1984). En este, el cuarto de su filmograf√≠a, nos hace part√≠cipes de una galer√≠a de personajes peculiares que articular√≠an, algunos con m√°s fuerza que otros, su obra y sus obsesiones: una sufrida ama de casa, una ‚Äúhero√≠na cotidiana‚ÄĚ, en la piel de Carmen Maura ‚Äďactriz fetiche del director en aquellos primeros filmes muy apegados a la llamada movida espa√Īola‚Äď, que convive, en un barrio de los suburbios de Madrid, con un marido machista, un hijo gigol√≥, otro hijo traficante de drogas, y una suegra algo neur√≥tica.

En esta pel√≠cula descabellada y delirante, como muchas otras de los 80 (debo volver a ver Entre tinieblas, estrenada un a√Īo antes), pero al mismo tiempo un fresco de la Espa√Īa posfranquista y sus tantas incisiones sociales, acompa√Īan aqu√≠ a Carmen Maura: √Āngel de Andr√©s L√≥pez, la singular Chus Lampreave, la √ļnica actriz que ha trabajado con Almod√≥var con regularidad a lo largo de toda su filmograf√≠a y que recordamos tambi√©n por Belle √Čpoque (que le vali√≥ un Goya a la mejor actriz de reparto) y La artista y la modelo, de Fernando Trueba; y Ver√≥nica Forqu√©, como Cristal, la vecina y amiga prostituta de la protagonista‚Ķ No es de los mejores filmes de Almod√≥var, es cierto, ni siquiera de los m√°s conocidos o premiados, que no siempre coinciden, pero es grato volver a ellos de vez en vez. Otra cosa: como es usual, una joyita musical, ‚ÄúLa bien pag√°‚ÄĚ, en la voz de Miguel de Molina.

Apocalypse Now, siempre un cl√°sico

Apocalypse Now Redux, dirigida y producida por Francis Ford Coppola, fue presentada en el Festival de Canes en 2001 con 49 minutos eliminados a la original de 1979. Se volvió más larga aun. Con Martin Sheen en el protagónico, Marlon Brando, a quien solo vemos ya al final de la película y entre claroscuros que refuerzan su personaje, Robert Duvall, Dennis Hooper, Harrison Ford, en una breve aparición, Scott Glenn, Laurence Fishburne, entre otros.

Apocalypse Now gan√≥ dos Oscar, a la mejor fotograf√≠a y al mejor sonido, y obtuvo seis candidaturas: al mejor director, a la mejor pel√≠cula, al mejor actor de reparto (Robert Duvall), al mejor guion adaptado, a la mejor direcci√≥n art√≠stica y al mejor montaje. Tambi√©n fue merecedora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de ese a√Īo, cuando a√ļn no estaba lista. La historia de la filmaci√≥n, que llev√≥ casi al suicidio a Coppola, es otro filme en s√≠ (Martin Sheen infart√≥, un tif√≥n arras√≥ la zona de Filipinas donde filmaban, los helic√≥pteros alquilados por el dictador Ferdinand Marcos dejaban la filmaci√≥n para ir a combatir rebeldes en la selva, Brando se apareci√≥ sin haberse le√≠do una l√≠nea del argumento, pues el guion se fue construyendo d√≠a a d√≠a, y muchos kilos de m√°s, el seguro de Coppola cay√≥ al piso, dej√°ndole la deuda de por vida a su familia, algo que por suerte no ocurri√≥).

Se inspir√≥ en El coraz√≥n de las tinieblas, una novela breve de Joseph Conrad ambientada en el √Āfrica de finales del siglo XIX, y que Jorge Luis Borges recomendaba leer (y a Borges hay que hacerle caso). Coppola traslad√≥ la acci√≥n a la Guerra de Vietnam (y aunque no fue la primera pel√≠cula sobre el tema, pues de tanto que demor√≥ la realizaci√≥n, le fueron delante, s√≠ es un fresco delirante, asombroso, terrible, de esta contienda b√©lica tan devastadora en m√°s de un sentido). Tuvo tambi√©n influencia de Aguirre, la c√≥lera de Dios, de Werner Herzog.

Dos momentos memorables: el bombardeo con napalm a un poblado vietnamita, dicen que el mayor registrado fuera de una contienda, al compás de La Cabalgata de las valquirias, de Richard Wagner; y las escenas del santuario en la selva, con Marlon y Martin Sheen (todo el filme es un viaje, en contra de la locura, pero también en busca de sí mismo).

La pel√≠cula es un recorrido ‚Äďazaroso, terrible‚Äď por la mente y el coraz√≥n humanos (en tinieblas) y un fresco delirante de una de las contiendas m√°s apocal√≠pticas del siglo XX, donde, m√°s all√° de maniobras sociopol√≠ticas en juego, ellos, los soldados, acababan perdiendo.