Jorge Hidalgo

Alabanzas de Jorge Hidalgo

Observar la obra de Jorge Hidalgo es pararse frente al monte. Miramos una de sus piezas y el monte, en su espesura de significados, se nos abre a los ojos y los sentidos, a los caminos de la espiritualidad, para dejarnos avanzar, sin temor a la maleza y sus bifurcaciones, en lo prístino, intuitivo y orgánico de los misterios de la vida. Descubrir la obra de Jorge Hidalgo es, además, poder adentrarse en ese monte. Ya abierto el umbral, el silencio se quiebra y se puebla de voces que, desde los altos árboles, entre las ramas o cercanas al suelo, nos susurran misterios. Sencillo como el fluir del riachuelo e imponente como las ceibas, el monte, en esa dualidad, asombra y al mismo tiempo protege.

Persiste con tenacidad asombrosa ‚ÄĒcomo anot√≥ Lydia Cabrera‚ÄĒ ‚Äúla creencia en la espiritualidad del monte‚ÄĚ. Pues all√≠, en las malezas cubanas, habita, como en las selvas de √Āfrica, las mismas divinidades ancestrales y esp√≠ritus poderosos que a√ļn hoy son temidos y venerados, y de cuya benevolencia o contrariedad dependen los √©xitos o los fracasos. Jorge Hidalgo ha ido al monte, ha buscado sabiamente y ha encontrado. En sus cuadros, poblados de similares rasgos expresionistas y misterios desde sus primeras piezas juveniles, viven los orishas del monte y los Eggun, persisten las esencias y los mitos de una cuban√≠a que no pierde su proyecci√≥n universal y la savia de sus influencias.

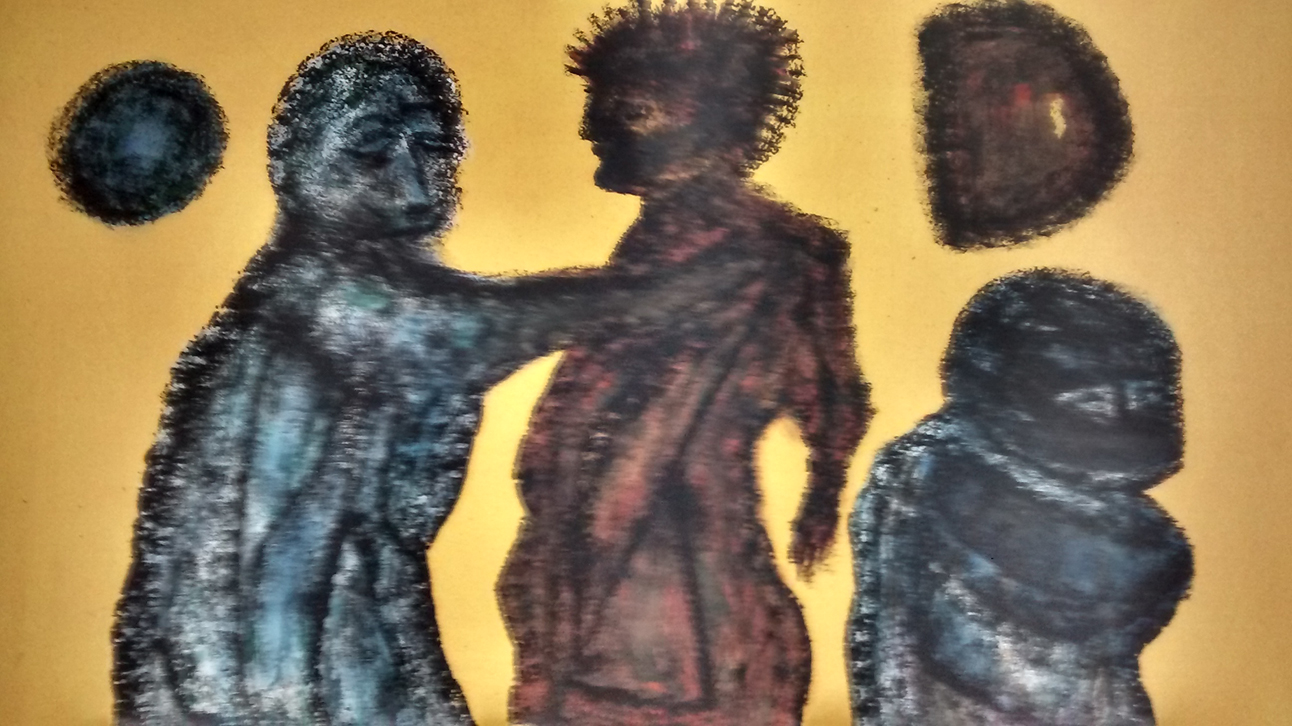

Antes ‚ÄĒaunque el monte y sus esencias est√°n desde la ra√≠z, desde los primeros a√Īos del ni√Īo que naci√≥ en Santiago de Cuba y esparci√≥ su infancia en varios puntos de la geograf√≠a oriental‚ÄĒ Hidalgo se encontr√≥ con los grabados de Goya y mientras buscaba desentra√Īar su lenguaje y potencialidades creativas, pobl√≥ su obra de personajes ‚Äúperplejos‚ÄĚ, palpitantes, desvalidos y tercos en su amplia orfandad. As√≠ su paleta se volvi√≥ cada vez m√°s austera, recurriendo a los ocres, a las tierras protectoras, a las fulguraciones del magenta, los negros y los chispazos de colores puros, a sus cuidadosas iluminaciones visuales. Y el dibujo en la obra de Jorge Hidalgo se hizo gestual, espont√°neo, sometido al sentimiento y a la intuici√≥n, logrando una gestualidad que permite una actitud plena y libre. Y si Goya fue un deslumbramiento para Hidalgo, pronto encontr√≥ la obra de Antonia Eiriz, Tapies, Saura, Schiele, Cuevas, Toledo‚Ķ As√≠ la mirada se hizo visualmente dura, dram√°tica en su esencia, incluso grotesca y desatinada en el sentido de lo esperp√©ntico, pero capaz de trasmitir la intensa poes√≠a del ser, esa que tambi√©n nos entrega el Hidalgo escritor. Sus c√≥digos visuales se tornan complejos y aparecen figuras que aluden a elementos de la cultura nacional ‚ÄĒlo afrocubano, espec√≠ficamente‚ÄĒ y su alcance m√≠tico-religioso, que en √©l es asunci√≥n y, como podemos comprobar en esta exposici√≥n con obras recientes, es gracia, misterio y luz.

El maestro Hidalgo crea con la seguridad de quien, por m√°s de ocho d√©cadas, ha visto mucho, pero no deja de asombrarse ante las maravillas que se abren en los laberintos fecundos de su imaginaci√≥n. √Čl pinta ‚Äúrecuerdos y presagios‚ÄĚ y ambos ‚ÄĒlo pasado que persiste y las luces del futuro‚ÄĒ acompa√Īan las alabanzas que, de alguna forma, son sus piezas.

Estas obras, de fuertes emanaciones expresionistas y t√©cnica mixta, dialogan con su tiempo bajo el sol y se nos muestran sugerentemente contempor√°neas, due√Īas del rigor y la osad√≠a de quien, poseedor de una mirada tan personal que se torna impronta, no coh√≠be el trazo y las b√ļsquedas, sino que se apodera de la ‚Äús√≠ntesis s√ļbita‚ÄĚ y el ‚Äúsilencio org√°nico‚ÄĚ para continuar, entre el oficio y las posibilidades de la creaci√≥n, interrogando su trazo y haci√©ndonos part√≠cipes de sus preocupaciones y anhelos. Insisto en ello: las piezas de Alabanzas‚Ķ poseen una contagiosa vitalidad y una febril mirada que nos subrayan que estamos frente a un artista tan contempor√°neo, como ha sido capaz de aprehender la luz y entregarse a ella siendo un aprendiz y por tanto, un humilde deudor. Ellas sintetizan siglos (o acaso milenios) de sabidur√≠a y cultura humana; y al mismo tiempo, son sumas de un proceso creativo que ha sabido, reinterpret√°ndose, ser fiel a la g√©nesis.

Estas divinidades ancestrales han acompa√Īado a Jorge Hidalgo en la vida y en el arte, y le han hecho afirmar m√°s de una vez que Cuba es su nganga: su ‚Äúmisterio‚ÄĚ y sus verdades. Ese misterio lo acompa√Īa, lo protege ‚ÄĒjunto a Federico y Altagracia, sus padres; y a Obatal√° como santo de cabecera y Og√ļn como acompa√Īante‚ÄĒ y nos lo muestra como uno de nuestros maestros m√°s l√ļcidos y vitales, como un dador de alabanzas.

Palabras de apertura de la exposici√≥n ‚ÄúAlabanzas sin v√≠tores ni consignas‚ÄĚ del maestro Jorge Hidalgo Pimentel, inaugurada en la Sala peque√Īa del Centro Provincial de Arte de Holgu√≠n,.

Cuba, la nganga de Jorge Hidalgo (+ galería)

En una entrevista con la cr√≠tica de arte canadiense Noella Neslody, el pintor, grabador, dibujante y escritor Jorge Hidalgo Pimentel (Obb√° Ogunir√©) asegur√≥ que √©l pinta ‚Äúrecuerdos y presagios‚ÄĚ y que su trabajo lo hace sentirse ‚Äúun esclavo representante de Dios‚ÄĚ.

Aquellos ‚Äúpresagios‚ÄĚ visionados por Hidalgo (Santiago de Cuba, 1941) lo acompa√Īan desde que naci√≥ en Santiago ‚Äď√©l insiste en record√°rnoslo como si sus or√≠genes fueran su mejor blas√≥n, su santo y se√Īa‚Äď ‚Äúa las 5 y 20 de la ma√Īana, boca arriba y con los ojos abiertos. Fue recibido en la luz por la comadrona Pancha La Negra (Iy√° Leri). En el signo de Virgo, bajo la protecci√≥n de Obatal√° como santo de cabecera y Og√ļn como santo acompa√Īante. Hijo de Federico, descendiente de asturiano y Altagracia (Cucusa) dominicana‚ÄĚ. Todo en su obra de m√°s de seis d√©cadas parte de ese momento inicial en que Hidalgo aprehende la luz y se entrega a ella como un aprendiz, y tambi√©n como un deudor. ¬†

Las primeras obras en el tiempo, firmadas a fines de la d√©cada de 1950, dejan entrever las potencialidades art√≠sticas de aquel joven que unos a√Īos despu√©s, en 1962, entrar√≠a deslumbrado al estudio habanero del pintor Esteban Valderrama. All√≠ conoci√≥ el olor del aguarr√°s, la linaza, las variaciones de los √≥leos ‚Äď¬Ņbautismales?‚Äď, y aunque la visi√≥n acad√©mica de Valderrama no se adecuaba a su temperamento independiente, inquieto, la posibilidad de insuflar vida a sus criaturas lo atrap√≥ para siempre. ¬ŅAcaso no lo hab√≠a atrapado ya desde aquellas primeras obras en tinta sobre cartulina o papel?

Aquellos fueron los a√Īos de la ef√≠mera revista Jig√ľe ‚Äďen su duraci√≥n, no en resonancias, como asegura Alejandro Querejeta Barcel√≥, uno de sus creadores‚Äď, donde publicaron autores como Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina Garc√≠a Marruz y Nancy Morej√≥n, y donde Hidalgo ilustr√≥ muchas de sus p√°ginas, junto a Armando G√≥mez y Roger Salas. Aquellos fueron los a√Īos de la exposici√≥n Hacer ver, t√≠tulo tomado de un poema del surrealista Paul Eluard y que reuni√≥ en una peque√Īa sala del Colegio de Arquitectos de Holgu√≠n la obra de Hidalgo, Salas, Julio M√©ndez, Jorge Gonz√°lez y Nelson Garc√≠a. Como palabras al cat√°logo, el poema ‚ÄúFelices los normales‚ÄĚ, de Roberto Fern√°ndez Retamar. Aquellos fueron tambi√©n los a√Īos en que Hidalgo se encontr√≥ frente a los grabados de Francisco de Goya ‚ÄďLos caprichos, las Tauromaquias y los Desastres de la guerra‚Äď y mientras buscaba encontrarse a s√≠ mismo y desentra√Īar su lenguaje, sus potencialidades creativas, iba poblando su obra de esos personajes ‚Äúperplejos‚ÄĚ, como √©l mismo los llamara, palpitantes, desvalidos, tercos en su plena orfandad.

La paleta de Hidalgo se volvió cada vez más austera, y desde esa época mantiene su recurrencia a los ocres, a las tierras tutelares, a las fulguraciones del magenta, los negros, a los chispazos de colores puros, a sus sorprendentes iluminaciones visuales. Y el dibujo se hizo gestual, espontáneo, sometido al sentimiento y a la intuición. Una gestualidad que permite una actitud desprejuiciada. El pincel ancho, casi seco, la espátula, los dedos y ocasionalmente la plumilla, le sirven de instrumentos. Y si Goya fue un deslumbramiento para Hidalgo, casi enseguida encontró la obra de Antonia Eiriz, Tapies, Saura, Schiele, Cuevas… De la mano también de Blake, Velázquez, Rembrandt…

Cuando se funda el casi m√≠tico Taller de Grabados de Holgu√≠n, encabezado por Nelson Garc√≠a y Julio M√©ndez, Hidalgo empieza a trabajar la xilograf√≠a, mostr√°ndose como un grabador preciso, imaginativo: la expresi√≥n ‚Äď¬Ņacaso americana?‚Äď dura visualmente, dram√°tica en su esencia, goyesca, incluso grotesca y desatinada en el sentido de lo esperp√©ntico, el aparente desali√Īo que nos muestran sus xilograf√≠as, es capaz de trasmitir la intensa poes√≠a del ser, que tambi√©n nos entrega el Hidalgo escritor en sus poemarios. No es el suyo un traslado mec√°nico de su obra en tintas y dibujos a la madera, sino un ajuste de un estilo a la riqueza de texturas que la madera ofrece, con influencias del grabado japon√©s, Durero, y el expresionismo y neoexpresionismo alem√°n. ¬†

Posteriormente el acr√≠lico se incorpora a su quehacer, as√≠ como el gran formato, el lienzo y el collage. Sus c√≥digos visuales se tornan complejos, y aparecen figuras que aluden a elementos de la cultura nacional ‚Äďlo afrocubano, espec√≠ficamente‚Äď y su alcance m√≠tico-religioso. Esta zona creativa quiz√° sea la m√°s conocida del trabajo de Hidalgo Pimentel, lo que lo ha llevado a ser, varias veces, encasillado en la pintura de tema afrocubano. Pero en √©l no es pose, mucho menos propensi√≥n a modas; es asunci√≥n, despu√©s de una evoluci√≥n que podemos palpar en toda la muestra; es gracia, luz.

En sus cuadros viven los orishas del monte: Eleggu√°, Ogg√ļn, Ochos√≠, Oko, Ay√©, Chang√≥, All√°gguna‚Ķ Y los Eggun: El√©ko, Ik√ļs, Ibbay√©s‚Ķ Pero tambi√©n habita Fernando Ortiz; Lydia Cabrera; Cristo; Artemisia Gentileschi en cofrad√≠a con Teresa Centella Oy√°, seduciendo a Olofin Chang√≥; la Virgen de Barajagua; Mackandal; Jos√© Mart√≠; San L√°zaro; √ćcaro; Santa B√°rbara‚Ķ Hay cuban√≠a en cada obra, pero sin perder su proyecci√≥n universal.

En las p√°ginas iniciales de El monte, Lydia Cabrera subraya: ‚ÄúPersiste en el negro cubano, con tenacidad asombrosa, la creencia en la espiritualidad del monte. En los montes y malezas de Cuba habitan, como en las selvas de √Āfrica, las mismas divinidades ancestrales, los esp√≠ritus poderosos que todav√≠a hoy, igual que en los d√≠as de la trata, m√°s teme y venera, y de cuya hostilidad o benevolencia siguen dependiendo sus √©xitos o sus fracasos‚ÄĚ. Hidalgo ha ido al monte, ha buscado sabiamente, encontrado. Estas ‚Äúdivinidades ancestrales‚ÄĚ han acompa√Īado a Jorge Hidalgo en un v√≠a crucis art√≠stico y espiritual a lo largo de seis d√©cadas creativas. Cuba es su nganga, nos dice, y como si no bastara, titula as√≠ uno de los cuadros que ha creado. ‚ÄúNganga quiere decir muerto, esp√≠ritu‚ÄĚ. Y adem√°s, ‚Äúmisterio‚ÄĚ. Y ese misterio lo acompa√Īa, lo protege y nos lo devuelve como uno de nuestros creadores m√°s originales.