Brando

Con ojos de cinéfilo #4

La espera de Don Diego de Zama

He seguido el cine de la argentina Lucrecia Martel (1966) desde que vi su primer largometraje: La ci√©naga (2001), con el que obtuvo el Premio a Mejor pel√≠cula y Mejor Direcci√≥n en el Festival de Cine de La Habana, y galardones similares en los festivales de Sundance, Toulouse y Berl√≠n. Familias de clase media sumergidas en el deseo y la decadencia, la religiosidad popular como una forma de la superstici√≥n; las obsesiones y las costumbres intrafamiliares; el registro impecable de la oralidad provinciana; ni√Īos que parecen entender el mundo mejor que los adultos y adultos mustios; agobiados por el peso de una edad que les resulta amarga; un ritmo que bebe m√°s de la televisi√≥n que del propio cine, lento, agobiante para muchos, en donde abundan las corrientes subterr√°neas de sentido y donde no sucede nada o casi nada o eso creemos nosotros, pues ella, Lucrecia Martel, que no hace otra cosa que captar el ritmo con el que creci√≥, bien sabe que no es as√≠.

Todo eso estaba ya en La ci√©naga y segu√≠a aun all√≠ cuando, tres a√Īos despu√©s, film√≥ su segunda pel√≠cula, La ni√Īa santa (2004), nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Le seguir√≠a La mujer sin cabeza o La mujer rubia, de 2008, igualmente nominada a la Palma de Oro, y ganadora de otros premios, y donde encontramos similares negaciones, tejidos de subtextos y ambig√ľedades, en una historia igualmente rodada en Salta (ciudad donde naci√≥, al noroeste de Argentina, a los pies de los Andes y al borde de la selva).

Allí sus historias se desarrollan como si estuvieran en un invernadero a partir de una serie de frases que se repiten y microincidentes (esquirlas) que no parecen estar relacionados. Sus encuadres distorsionados y uso del enfoque pueden ser perturbadores, pero ella los atribuye astutamente a su miopía (en este caso recordemos La mujer sin cabeza). Es como si ella cargara una cámara y se decidiera a filmar la vida familiar en el día a día.

Despu√©s de casi una d√©cada sin ning√ļn largometraje, aunque realiz√≥ cortos como Nueva Argir√≥polis y Muta, la Martel estren√≥ en 2017 Zama, un filme, entre otras cosas, sobre la espera, la soledad y la decadencia, basado en la novela de 1956 del argentino Antonio di Benedetto (incluso, y es curioso, Zama, junto a los libros El silenciero y Los suicidas, fue reunida en 2011 por la editorial El Aleph bajo el t√≠tulo ‚ÄúTrilog√≠a de la espera‚ÄĚ).

‚ÄúYo veo con mucho optimismo lo decadente. Si estuvi√©ramos en un mundo con un sistema de valores extraordinario, la decadencia ser√≠a un peligro. Pero en un mundo en el que la injusticia y la pobreza est√°n concebidas como parte del sistema, la decadencia es una esperanza‚ÄĚ, hab√≠a dicho ella, a prop√≥sito de La ci√©naga, a Leila Guerreiro. Aunque en Zama, realmente, lo que sobrevuela la historia es la espera inf√©rtil y sus secuelas. Por primera vez Lucrecia abandona ese espacio de confort que es, en sus filmes, la clase media salte√Īa y su cotidianidad, y se adentra, de qu√© manera, en el siglo XVIII y la historia de Don Diego de Zama (Daniel Gim√©nez Cacho), un funcionario espa√Īol de la Corona nacido en territorio americano, que espera con ansias una carta del Rey que lo aleje del puesto de frontera en que se encuentra estancado, y le permita su traslado de Asunci√≥n a Buenos Aires. Obsesionado con ello, confundido, frustrado, enga√Īado y aferrado a un precario sentido de superioridad cultural, Zama acepta cualquier misi√≥n que se le encargue, como la de atrapar a un peligroso bandido que ha escapado a territorio inexplorado. Esa necesidad marca el ritmo de la trama y desborda de incertidumbre y ansiedad todo lo que vendr√° despu√©s en este filme, ubicado en el puesto nueve entre las 10 mejores pel√≠culas del siglo, seg√ļn The Guardian.

Si la obra anterior de Lucrecia desafiaba la realidad, Zama es un filme en que la directora se reta a sí misma. Es su primera película grabada digitalmente, con un colorido a veces pop que recuerda a Amódovar, uno de los productores de la cinta, y además, la primera fuera de Salta (creo que mucho le hubiera gustado a Rufo Caballero, que deliciosamente la entrevistó en La Habana y que conocía bien su trabajo, ver qué se traía la Martel con este filme).

Aunque, retrato de un hombre incapaz de lograr que lo transfieran, como sacado de un drama kafkiano, Zama comparte el desarraigo y el letargo caracter√≠stico de la Trilog√≠a de Salta. Pero ‚Äďy entonces nos sorprende‚Äď, el fantasioso movimiento final de la pel√≠cula en busca del bandido, que resulta desconcertantemente hermoso y a ratos sobrenatural, recuerda El coraz√≥n de las tinieblas, de Conrad, y las pel√≠culas de Werner Herzog como Aguirre, la c√≥lera de Dios y Fitzcarraldo. Aunque para Martel, eso no es un cumplido: ‚ÄúSus pel√≠culas me molestan‚ÄĚ, ha dicho, por su ‚Äútratamiento irresponsable de los animales y los ind√≠genas‚ÄĚ. Pero lo que no puede negar, ni ella ni nadie, es que en Zama la Martel ha realizado un cambio (incluso enfoc√°ndose no solo en el personaje, sino en el contexto social argentino) que requiere una enorme voluntad y un pensamiento concreto en su obra.

Dada la originalidad de su estilo oblicuo, su fascinaci√≥n por las familias que raya en el documental y su gusto por retratar la inercia provinciana, Martel emociona y confunde al mismo tiempo a los espectadores. Sus pel√≠culas v√≠vidas y elusivas son fragmentarias y contemplativas, agitadas y entr√≥picas en la misma medida, y est√°n habitadas por personajes propensos a los accidentes que se destacan por su falta de conciencia de s√≠ mismos, como este antih√©roe existencial llamado Diego de Zama que espera la partida. Solo nos queda desear que Lucrecia no decida ‚Äúesperar‚ÄĚ 10 a√Īos m√°s para realizar otro filme.

Apostilla: En la banda sonora, Lucrecia usa la m√ļsica del cubano Ernesto Lecuona. El tema ‚ÄúSiempre en mi coraz√≥n‚ÄĚ es interpretado por el d√ļo de hermanos brasile√Īos Los indios Tabajaras.

Resistencia, retazos de Marcel Marceau

Dirigida por el venezolano Jonathan Jakubowicz, Resistencia, estrenada en 2020, llev√≥ al cine parte de la vida del conocido mimo y actor franc√©s Marcel Marceau (1923-2007). Dentro de un subg√©nero bastante explotado ‚Äďlos filmes de la Segunda Guerra Mundial‚Äď, donde es dif√≠cil ser original despu√©s de tantas incursiones fallidas y aburridas por lo redundante, Jakubowicz se enfoca no en la vida del mimo, sino en la resistencia francesa a la ocupaci√≥n nazi. A esa resistencia estuvo ligado el Marcel adolescente, antes de crear a Bip, el payaso con un su√©ter a rayas y con un maltratado sombrero, decorado con una flor (que representaba la fragilidad de la vida) y que se convirti√≥ en su alter ego, como el vagabundo de Chaplin. En estos a√Īos est√° la g√©nesis de todo, nos dice la pel√≠cula. Marcel (Jesse Eisenberg) se dedica, junto con otras personas, a rescatar ni√Īos jud√≠os cerca de las fronteras con Alemania y llevarlos a sitios seguros. Y luego de la invasi√≥n a Par√≠s, y ya incorporado a la resistencia, cuando la presi√≥n nazi es m√°s despiadada y se extienden las deportaciones y asesinatos, la situaci√≥n se torna m√°s compleja y los ni√Īos peligran en suelo galo.

Aqu√≠ es donde Resistencia se vuelve algo m√°s sobre la Segunda Guerra Mundial y no ese filme que pudo ser, pero no es, sobre Marcel Marceau y sus inicios ‚Äďes cierto, ligados a la resistencia‚Äď como el gran mimo del rostro triste, el autor de Joven, maduro, anciano y muerte (a prop√≥sito, Eisenberg, de 35 a√Īos, interpreta a un Marcel de 15 en ese momento, aunque el actor logra ‚Äúsuavizar‚ÄĚ las diferencias de edad para ‚Äúatraparlo‚ÄĚ, cosa un poco dif√≠cil). Cargado de f√≥rmulas poco convincentes, hechas para resultar ‚Äúentretenidas‚ÄĚ a un p√ļblico m√°s amplio, este thriller del Holocausto ‚Äúa medio cocinar‚ÄĚ, falla desde el mismo momento en que se llena de grandilocuentes licencias hist√≥ricas para apuntalar esta proeza (que es cierta: estos j√≥venes, Marcel entre ellos, salvaron cientos de ni√Īos jud√≠os en Francia).

Hasta el punto llegan estas licencias que vemos al m√≠tico oficial de la Gestapo Klaus Barbie, conocido como El carnicero de Lyon, interpretado por el alem√°n Matthias Schweigh√∂fer, y una especie de chich√© en filmes de este tipo, persigui√©ndolos cerca de la frontera suiza (las escenas de un Barbie sanguinario se tornan, adem√°s, caricaturescas; aunque, entre los momentos que uno recuerda del filme, al final, se encuentra el de la piscina vac√≠a en el hotel ocupado, donde Klaus toca el piano y dispara; y donde anuncia la tortura que le har√° y termina haci√©ndole, aunque no lo veamos, a una de las j√≥venes). De la misma manera, los segundos que est√° en pantalla √Čdgar Ram√≠rez, quien ha trabajado antes con el director, e interpreta a un padre jud√≠o que termina asesinado en la puerta de la casa, no funcionan, digamos, m√°s que de gancho para vender el filme. Por ello ‚Äďy por otras tantas cosas, que parten del guion‚Äď la tensi√≥n dram√°tica se resiste, luce forzada; las historias secundarias acaban por torcerse. Y el filme, con enredos pasionales que poco aportan a la trama, salvo cierto ‚Äúcolorido‚ÄĚ hollywoodense, y que parti√≥ de Marcel para adentrarse, epid√©rmicamente, en la resistencia jud√≠a en Francia y usarla de gancho de un thriller, termina perdi√©ndose en sus aguas, nadando en una historia convencional que pudo ser m√°s (aunque no creo que se lo haya propuesto) al captar el rostro triste del gran mimo franc√©s.

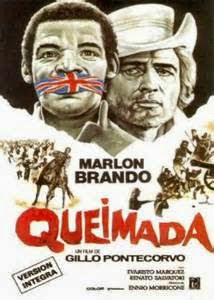

Brando, aquel inglés en Queimada

Marlon Brando, para muchos el √ļltimo gran mito del cine, respondi√≥, perplejo y sorprendido, cuando la prensa anunci√≥ su ‚Äúresurrecci√≥n‚ÄĚ en 1972 con El Padrino (Francis Ford Coppola) y El √ļltimo tango en Par√≠s (Bernardo Bertolucci), que √©l nunca hab√≠a muerto, pues en 1969 hab√≠a realizado la que consideraba su mejor interpretaci√≥n: Queimada, del italiano Gillo Pontecorvo (1919-2006), pero el problema era que pocos hab√≠an visto Queimada.

Desde sus aclamados a√Īos 50, con Un tranv√≠a llamado deseo, Julio C√©sar, y La ley del silencio, Brando no hab√≠a cosechado grandes √©xitos comerciales hasta su conocida interpretaci√≥n de Vito Corleone. La d√©cada de los 60 generalmente ha sido considerada como ‚Äúmenor‚ÄĚ en su filmograf√≠a, pues sus pel√≠culas no contaron con suficiente √©xito comercial, salvo Rebeli√≥n a bordo, de Lewis Milestone, en 1962‚Ķ Aun as√≠, las interpretaciones de Brando si no son magistrales, s√≠ son sobresalientes, y en buena medida es una de las razones que las mantiene vivas, incluso la fallida La condesa de Hong Kong, de Chaplin. En lo particular, destaco La jaur√≠a humana (Arthur Penn, 1966) y Reflejos de un ojo dorado (John Huston, 1967), aunque protagoniz√≥ filmes como El baile de los malditos, Morituri y El rostro impenetrable, de 1961, que tambi√©n dirigi√≥ y por el que mereci√≥, a pesar de la frialdad estadounidense, la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebasti√°n.

Queimada, por su parte, supon√≠a su papel ideal: denunciar el feroz colonialismo y defender la igualdad de derechos entre blancos y negros, cuestiones que en esa d√©cada lo hicieron volcarse a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y los indios norteamericanos (recordemos que renunci√≥ al Oscar por El Padrino y en su lugar envi√≥ a una actriz de origen indio). Al frente, estar√≠a un director al que admiraba por su trabajo en La batalla de Argel, de 1966: Gillo Pontecorvo. Pero el rodaje, como en varias de las pel√≠culas con Brando, fue tortuoso. Sus enfrentamientos y su falta de entendimiento ‚Äďno hablaban el mismo idioma‚Äď con Pontecorvo eran constantes, y, como era habitual en √©l, quer√≠a a√Īadir su particular interpretaci√≥n, por lo que las escenas se rodaban una y otra vez hasta obtener el resultado que Pontecorvo quer√≠a. Brando se amotin√≥ hasta que a todo el equipo de rodaje se le diera la misma comida, y no a los actores blancos mejor que a los negros, lo cual no ten√≠a sentido en una pel√≠cula que denuncia precisamente eso. Previa huida a Los √Āngeles, regres√≥ al rodaje con la promesa de Pontecorvo de que todos ser√≠an tratados por igual. A todas estas disputas, hay que a√Īadir el calor agobiante de Colombia, donde se rod√≥ la mayor parte de la pel√≠cula, lo que provoc√≥ que acabar√°n de filmarla en el norte de √Āfrica.

Mientras Pontecorvo quer√≠a un villano, Marlon Brando prefer√≠a un hombre con un accionar mucho m√°s humano y cre√≠ble. En este caso, Brando tendr√≠a raz√≥n, y lo demostr√≥ con una interpretaci√≥n que sostiene con fuerza una pel√≠cula donde abundan los actores no profesionales (Evaristo M√°rquez como el insurrecto Jos√© Dolores y pr√°cticamente todos los dem√°s extras y secundarios colombianos) e variadas escenas de masacres y revueltas, para varios cr√≠ticos rodadas desde la ‚Äúfr√≠a lejan√≠a‚ÄĚ al estilo Eisenstein (ya aplicadas por Gillo en La batalla de Argel, pero aquellas ten√≠an la fuerza del realismo cuasi documental ausente ahora).

Aunque Queimada recuerda inevitablemente a Brando, el filme es mucho m√°s que su interpretaci√≥n, al ser considerada como uno de los alegatos anticoloniales m√°s potentes que nos ha legado el s√©ptimo arte. Ya Pontecorvo hab√≠a enfocado el discurso pol√≠tico en contacto con el espectador en La batalla‚Ķ, para mostrarnos la lucha colonialista en el momento en que las descolonizaciones en √Āfrica estaban en pleno auge, y se recrudec√≠a el conflicto de Vietnam.

Queimada se sit√ļa en el siglo XVIII, present√°ndonos una isla ficticia, Queimada, bajo el r√©gimen imperialista portugu√©s. El aventurero y agente secreto brit√°nico William Walker, interpretado por Marlon Brando, se dirige a la isla para tratar de levantar a la poblaci√≥n ind√≠gena, en una intervenci√≥n estrat√©gica. El pueblo esclavo se levanta en armas, liderados por Jos√© Dolores, en la piel de un Evaristo M√°rquez que apenas tendr√≠a otros papeles en el cine, salvo algunos en la d√©cada del 70, y que retornar√≠a a su oficio de pastor. A partir de esto, Pontecorvo analiza y desarrolla un discurso anticapitalista que nos muestra la evoluci√≥n de la colonia en manos de los intereses extranjeros. A lo largo de todas las peripecias, el inter√©s del cineasta es siempre el mismo: mostrarnos como los gobiernos de los pa√≠ses invasores no buscan ning√ļn tipo de mejora para Queimada, sino que √ļnicamente persiguen su lucro personal a toda costa, aunque para ello deban aniquilar a la poblaci√≥n ind√≠gena.

Pontecorvo utiliza un corte que diferencia claramente la pel√≠cula en dos partes; entre la primera y la segunda parte, transcurren 10 a√Īos. Esto ayuda a reforzar la idea de que el filme tiene la intenci√≥n de desarrollar el estado y la evoluci√≥n de Queimada como naci√≥n antes de enfatizar la relaci√≥n entre los dos personajes principales. Es decir, para muchos la pel√≠cula tiene una clara mixtura de documental (o falso documental) que pretende establecer y analizar los diversos pasos que preceden a la independencia; cine-tesis que desea sacudir conciencias y refuerza la violencia como ejercicio represor, una de las claves de la pel√≠cula.

Cineasta de manifiesta adscripci√≥n marxista, Pontecorvo convierte a Queimada en un manual de teor√≠a pol√≠tica. Su anticolonialismo es fulgurante, reforzada con la actuaci√≥n de Brando. La m√ļsica del maestro italiano Ennio Morricone, a quien despedimos tristemente hace muy poco, compone la banda sonora, donde destacan los momentos en que emplea la percusi√≥n. Era inevitable que los recursos de montaje a lo spaghetti western, en un drama como este, envejecieran mal; lo mismo que el narrador en off que aparece de la nada a mitad de la pel√≠cula (aunque puede explicarse si tenemos en cuenta que el montaje original de Pontecorvo fue muy recortado). Otras virtudes: buena fotograf√≠a y puesta en escena, realizada la primera por Giuseppe Ruzzolini y Marcello Gatti; di√°logos mordaces, √°giles, aunque, desgraciadamente, escasos, salidos del guion de Franco Solinas y Giorgio Arlorio.

Queimada es, en resumen, una de las joyas del cine político, un reflejo del paso del mercantilismo al capitalismo, de la esclavitud gratuita a la seudo-esclavitud asalariada. Una historia profunda y humana, una mirada que se queda a medio camino entre el pseudodocumento histórico y el filme de aventuras convencional y, al mismo tiempo, un gran y olvidado filme de Pontecorvo, quien supo convertir el cine político en arte, y viceversa.