Erian Pe√Īa Pupo

Como flores en el pecho abierto

Am√©rica no era tierra de rosas. El hombre originario no se pregunt√≥ ‚ÄĒcomo hizo Walter De la Mare‚ÄĒ ¬ęa qu√© siglos salvajes se remonta la rosa¬Ľ. Suyos fueron otros √°rboles y otras flores. Otras fragancias y formas. Tan enigm√°ticas y sugerentes como aquellas que portaban, desde tiempos inmemoriales, el arquetipo y la fascinaci√≥n en otras tierras. Tuvo que esperar el paisaje americano hasta mediados del siglo XVI, despu√©s de varios intentos, primero con plantones y finalmente con semillas, para ver florecer la primera rosa. La rosa inici√°tica. Esa que germin√≥, en variedades y matices insospechados, propag√°ndose en un nuevo clima, en las diferentes regiones de una geograf√≠a adoptiva que hizo r√°pidamente suya, similar a como se extendieron las flores en esa met√°fora de los primeros tiempos que es el Para√≠so; pues ¬ęla aparici√≥n del hombre ‚ÄĒescribi√≥ el poeta Gast√≥n Baquero‚ÄĒ fue precedida por la irrupci√≥n de las flores. En el principio fue la rosa¬Ľ.

An√≠bal De la Torre Cruz ha pintado rosas y camelias, crisantemos y claveles‚Ķ En su caso, en el principio no fueron las flores, pero s√≠ experiment√≥ su irrupci√≥n y las recibi√≥ como un llamado, como una d√°diva. Las flores de An√≠bal son una evoluci√≥n, un resultado, una consecuencia‚Ķ Y sobre todo, una coherencia. En un primer momento ‚ÄĒrecordemos que el artista celebra sus 20 a√Īos de carrera‚ÄĒ An√≠bal parti√≥ de varios elementos arquitect√≥nicos de su ciudad, Holgu√≠n; luego el rostro humano ocup√≥ el lienzo, como puerta a la interrogaci√≥n y puente entre quien nos observa desde la obra y quienes, desde este lado del umbral, intentamos comprenderl(n)os. Despu√©s enrumb√≥ su mirada hacia la abstracci√≥n, desprendi√©ndose de lo ¬ęcircunstancial circundante¬Ľ para internarse en lo ¬ęcircunstancial metaf√≠sico¬Ľ, en la esencia de ciertas formas y conceptos que han hecho de su obra un tr√°nsito consciente y coherente que permite que, en la naturalidad l√≥gica de su evoluci√≥n, gane autonom√≠a y refuerce las b√ļsquedas que lo identifican en sus di√°logos entre la religi√≥n yoruba y el arte, la vida y los caminos de la fe.

Ahora la obra de An√≠bal se abre a una cartograf√≠a vegetal de rasgos expresionistas, riqu√≠sima y florida, en la que la esp√°tula, con trazos r√°pidos y seguros, bosqueja formas en el √≥leo, elabora texturas, creciendo en los caminos a los que la propia vida (y las circunstancias) ha conducido su creaci√≥n. √Čl ha hecho suyas las formas de la flor. De sus flores. Pero, cuidado: no son flores cualquieras. Como apunt√©, las de An√≠bal De la Torre son sin√≥nimos de su coherencia art√≠stica. Est√°n agrupadas en c√≠rculos, como en ramos ofrecidos y dispuestos a una mirada cenital. O exhibidas en vasijas que realzan, dom√©sticamente, su belleza, como flores trocadas, desde el artificio, por la mano humana.

No son flores que crecen en el prado o acaso lo hicieron antes de esta composici√≥n artificial que las muestra, en diferentes formatos, en conjunto o como elemento √ļnico. Sus flores son espacios habitados por la memoria. Tienen una carga mnem√≥nica, pues poseen un pasado y nos ofrecen un presente. Como si la floraci√≥n fuese el resumen (y el resultado) de sus b√ļsquedas y su evoluci√≥n, sin apartarse de su l√≠nea discursiva; al contrario, An√≠bal nos entrega unas flores marcadas por el paso del tiempo: descoloridas, mustias, gris√°ceas, pero no del todo marchitas, en las que habita ‚ÄĒcomo en un regalo que se ofrece al pr√≥jimo‚ÄĒ la esperanza y la vida. Es como si la realidad fuera cada d√≠a m√°s abstracta, m√°s incierta e indefinible (sin que signifique m√°s pesimista). A pesar de esto, en su taller el pintor crea y entrega flores, esquirlas de belleza como jirones de vida.

Sus piezas ‚ÄĒcomo observ√≥ Annia Leyva‚ÄĒ ¬ęrelatan las vicisitudes en la b√ļsqueda de la eudaimon√≠a, concepto arraigado en la antigua filosof√≠a griega que se traduce como vivir bien o prosperar¬Ľ. As√≠ An√≠bal ha trazado un recorrido, donde la autorreflexi√≥n, para desarrollar valores y virtudes que se cristalizan en el alcance de una meta. Esta muestra de An√≠bal es sincera y coherente consigo, con su trabajo y con su tiempo bajo el sol. √Čl ha ido consolidando su mirada ‚ÄĒfragu√°ndola, mir√°ndose a s√≠ y encontr√°ndose en las posibilidades de esta mixtura‚ÄĒ luego de las indagaciones que han reforzado su estilo: la simbiosis fe/arte, principalmente en la cosmovisi√≥n yoruba; los colores y tonalidades, que en esta muestra se vuelven m√°s b√°sicos, m√°s terrosos, a partir de blancos, negros, grises, ocres, sienas, rosas, verdes; la contraposici√≥n clave de concepto y color; les dan cuerpo y voz a la proyecci√≥n sobre la que sostiene su mirada, a los estados (f√≠sicos, mentales y art√≠sticos) en los que la eudaimon√≠a florece. An√≠bal de la Torre ha llegado aqu√≠ luego de un sugerente periplo de dos d√©cadas poblado de sacrificios, entrega, dedicaci√≥n y oficio; as√≠ lo muestra su pintura. Ahora las flores crecen en su pecho abierto.

Palabras del catálogo de la exposición En busca de la eudaimonía, de Aníbal De la Torre Cruz, inaugurada el 16 de agosto en el Palacio Lombillo, extensión del Museo de Arte Colonial, La Habana.

La muerte de un burócrata en copia restaurada

La muerte de un bur√≥crata ‚ÄĒcuya copia restaurada se proyect√≥, como parte de las presentaciones especiales, en el reciente XVIII Festival Internacional de Cine de Gibara‚ÄĒ se estren√≥ en 1966 en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la entonces Checoslovaquia, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. El cuarto largometraje de Tom√°s Guti√©rrez Alea (Tit√≥n), quien antes hab√≠a filmado Historias de la Revoluci√≥n (1960), Las doce sillas (1962) y Cumbite (1964), se convirti√≥, a partir de su estreno en Cuba, el 24 de julio de 1966, en una de las comedias m√°s populares de la historia del cine nacional, no solo por la hilarante sucesi√≥n de momentos humor√≠sticos y absurdos, incluso kafkianos,sino por la contemporaneidad de un fen√≥meno (la burocracia) que Tit√≥n expone en una pel√≠cula que, adem√°s, ha sido considerada por la cr√≠tica, entre las principales obras de nuestra producci√≥n f√≠lmica.

Un obrero ejemplar muere en un accidente de trabajo y es enterrado con su carnet laboral, como s√≠mbolo de su condici√≥n de proletario. Cuando la viuda va a gestionar la pensi√≥n, le exigen que presente el carnet laboral del difunto. Como no se puede sacar un duplicado, pues nadie que no sea el propio due√Īo del carnet puede hacerlo, ser√° necesario exhumar el cad√°ver, pero una exhumaci√≥n no puede hacerse legalmente mientras no hayan transcurrido, al menos, dos a√Īos desde la fecha del entierro. A partir de ah√≠, el guion de Tit√≥n, Alfredo del Cueto y Ram√≥n F. Su√°rez, convierte al sobrino, interpretado por Salvador Wood, de este obrero ejemplar que, incluso,hab√≠a inventado una m√°quina para construir bustos de Jos√© Mart√≠ en serie, met√°fora inquietante, en la representaci√≥n (absurda, como sabemos, pues es la intensi√≥n ironizar) de c√≥mo la burocracia puede convertir un sencillo tr√°mite en una sucesi√≥n descabellada y largu√≠sima de colas, sellos, firmas, anexos, cartas y gestiones cada cual m√°s inveros√≠mil y que nos hace parecer que siempre estamos al inicio, dando el primero de los pasos.

Luego de una inhumaci√≥n clandestina y la extracci√≥n del carn√©, el cad√°ver no puede volver al cementerio porque ‚Äúese difunto se enterr√≥ hace solo unos d√≠as‚ÄĚ y ‚Äúno consta que fuera exhumado‚ÄĚ, de manera que no se puede permitir que lo entierren de nuevo pues, desde el punto de vista t√©cnico ‚ÄĒo sea, desde los papeles, la burocracia‚ÄĒ ya lo est√°. As√≠, enfrentando obst√°culos y percances il√≥gicos propios del g√©nero, al protagonista lo ir√°n arrastrando a la violencia.

Acaso ‚ÄĒse preguntaba Tit√≥n refiri√©ndose a la s√°tira en el filme‚ÄĒ ‚Äú¬Ņno es ese el tono m√°s apropiado para expresar el car√°cter absurdo que adquieren las deformaciones burocr√°ticas, los formalismos y los formulismos vac√≠os que no tienen nada que ver con la pr√°ctica revolucionaria?‚ÄĚ. El propio director apunt√≥ entonces que la historia, aunque sucediera en la isla, no se refer√≠a necesariamente a ella, ni al contexto hist√≥rico de esos a√Īos, sino a un fen√≥meno que se hab√≠a hecho pr√°ctica com√ļn en los pa√≠ses del entonces campo socialista y que, acorde al propio proceso de modernizaci√≥n de la sociedad, estaba presente en cualquier sitio.

Luego de su estreno, La muerte de un bur√≥crata ‚ÄĒcon fotograf√≠a de Ram√≥n F. Su√°rez, edici√≥n de Mario Gonz√°lez y m√ļsica de Leo Brouwer‚ÄĒfue recibida por la cr√≠tica nacional como ‚Äúun grado m√°s alto de desarrollo de nuestro cine‚ÄĚ (El Mundo), ‚Äúun paso de avance‚ÄĚ (El socialista) y ‚Äúla mejor realizaci√≥n de nuestra incipiente cinematograf√≠a‚ÄĚ (Juventud Rebelde). Mientras que en Granma, Bernardo Callejas escrib√≠a: ‚ÄúDespu√©s de este filme ser√° m√°s dif√≠cil ir para atr√°s: es una especie de emulaci√≥n, y sobran los temas y modos‚ÄĚ, mientras que para Mario Rodr√≠guez Alem√°n ‚Äúes uno de los mejores servicios que el Cine puede hacerle a la Revoluci√≥n‚ÄĚ y ‚Äúha abierto una ruta al cine cubano futuro‚ÄĚ, anotaba en Adelante, Desiderio Navarro.

El filme, cuya restauraci√≥n de debe, junto a otros del propio Tit√≥n, a colaboraciones con la Academia de Artes y Ciencias Cinematogr√°ficas de Hollywood, y especialmente a Josef Lindner, se present√≥ en la edici√≥n 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en 2019, por Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba. ‚ÄúUn humor negr√≠simo, presente desde los cr√©ditos, desborda estas peripecias tragic√≥micas, con gui√Īos cinematogr√°ficos y secuencias de gran brillantez. El realizador apela a la imaginer√≠a acumulada por el s√©ptimo arte: desde el cine de animaci√≥n a las pesadillas bu√Īuelianas del protagonista‚ÄĚ, coment√≥ Luciano. Esas referencias, que van adem√°s desde Chaplin en Tiempos Modernos a Harold Lloyd, Kystone Pops, Stan Lauren y Oliver Hardy, fueron catalogados por el propio Guti√©rrez Alea como ‚Äúdivertimentos‚ÄĚ: ‚ÄúAnte una situaci√≥n que puede ser resuelta de muy diversas maneras, uno piensa que puede ser divertido hacerlo ¬ęa la manera de‚Ķ¬Ľ y lo hace con entera libertad‚ÄĚ.

De la superficie, el brillo

Sin ser asiduo a la cámara, incluso la mayoría de las veces evitándola, al poeta cubano Delfín Prats, reconocido con el Premio Nacional de Literatura 2022 y Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz, le han dedicado más de un material audiovisual, entre ellos Delfín Prats: entre el esplendor y el caos (2008), documental de Carlos Y. Domínguez, y el más reciente Saldo, de la también holguinera Alejandra Rodríguez Segura, obra basada en el poema homónimo de Lenguaje de mudos, libro con el que Delfín ganó el Premio David en 1968.

Adem√°s de c√°psulas promocionales, Delf√≠n ha participado, como entrevistado, en otros documentales y algunos pasajes de su vida han motivado abordajes desde la ficci√≥n cinematogr√°fica. Dayana Araujo suma su acuciosa y curiosa visi√≥n, la de la joven realizadora ‚ÄĒjovenc√≠sima, incluso cursa el segundo a√Īo de la Facultad Arte de los Medios de Comunicaci√≥n Audiovisual, en la Filial de Holgu√≠n de la Universidad de las Artes-ISA‚ÄĒ interesada en conocer la cotidianidad del poeta, adentrarse en las ‚Äúpeque√Īas cosas‚ÄĚ que componen no solo el ambiente dom√©stico entre las paredes de su casa, sino su vida actual: sus perspectivas, pensamientos, dudas y alegr√≠as. El Delf√≠n Prats que hoy, frente a la c√°mara, confiesa sus puntos de vista, nos dice sus verdades. A esas se acerca El brillo de la superficie, documental presentado en la Selecci√≥n Oficial del XVIII Festival Internacional de Cine de Gibara.

¬ŅCu√°l fue la motivaci√≥n para realizar El brillo de la superficie?

Vivo muy cerca de Delfín y sentí que tenía que hacerle algo por toda la historia detrás de él, pero irse al pasado era absurdo porque, como dices, a Delfín se le han hecho otros materiales. Lo que tenía sentido, entonces, era explorar en su vida actual, cómo es la vida de Delfín Prats ahora.

¬ŅCu√°l es la tesis? O sea, el objetivo que te planteas, lo que, de alguna manera, te propones‚Ķ

La tesis está detrás de ver las cosas con una perspectiva distinta, salir del atolladero y proyectarse. Que quiere decir eso: mostrar un estado actual desde una forma íntima, más en interacción con el personaje.

¬ŅA nivel audiovisual qu√© recursos utilizas y c√≥mo los pones en funci√≥n de una est√©tica que se mueve entre lo observacional y la met√°fora, entre la intervenci√≥n de los realizadores frente a c√°mara y la imagen po√©tica, entre la cotidianidad y cierto matiz social?

Pongo la cámara en función totalmente de Delfín; es otra extensión, por lo tanto le corresponde tratar de acercarse lo más posible a él y reaccionar como tal. Incluso me valgo de algo que a veces es delicado tocar: el enfoque. En los primeros planos trato de jugar mucho con el enfoque, porque va de la mano con la proyección actual de Delfín, que a veces es ambigua y difusa.

¬ŅQu√© fue lo m√°s dif√≠cil del proceso de rodaje?

La incertidumbre de que en cualquier momento Delfín se parara y dijera que no aguantaba más, porque le era sumamente complicado permanecer frente a la cámara.

Alg√ļn referente que utilices o sea importante para ti en la realizaci√≥n de El brillo de la superficie.

Mi referente mayor a la hora de tratar esto, incluso en la idea del enfoque-desenfoque, fue Alejandro Alonso. En el documental Brouwer el origen de la sombra (Khaterine T. Gavil√°n y Lisandra L√≥pez Fab√©, 2019), √©l pone este recurso en funci√≥n de la vista de Leo. Fue algo que me encant√≥ y esta misma forma se explora en Diario de la niebla de Rafael de Jes√ļs Ram√≠rez.

Eres estudiante de Famca, de la Filial del ISA de Holgu√≠n. Y es primera vez, si no me equivoco, que un estudiante de la Filial integra la selecci√≥n oficial de FICGibara. Com√©ntame sobre ambas experiencias: la de participar y la de hacerlo siendo estudiante a√ļn.

No tenía idea de qué es la primera vez. Alucino. Casi siempre mando con la idea de que no pasarán del envío y cuando me llegó la noticia la felicidad fue inmensa. Como estudiante es más loco, porque no esperas tener el nivel suficiente para entrar en festivales así. Es algo lindo.

Alg√ļn poema o verso de Delf√≠n que te sea digamos que especial…

¬ę‚ÄúNo quemes la paloma‚ÄĚ, tanto silencio no puede soportar‚Ķ¬Ľ. Es un verso que pertenece a Gestos.

Algo m√°s que desees a√Īadir…

Esperar que lo divino ocurra a m√°s personas y les llegue lo que quise aportar con el documental. Aunque sea un 0.5% de lo que yo sent√≠ haci√©ndolo y estando frente de la realidad de una persona tan grande como es Delf√≠n Prats, que a pesar de la memoria, el tiempo y las mil cosas que van dejando da√Īos colaterales y quitando privilegios, en lo que siempre fue bello, belleza quedar√° y la idea era esa, buscar lo bello por encima de todo lo que ha dejado la historia, exaltar el brillo que sigue estando en Delf√≠n a pesar de los a√Īos y el dolor.

En el ruido, el silencio (y al revés)

En 1949 George Orwell describi√≥ una sociedad en la que el estado pose√≠a el control casi total sobre la poblaci√≥n. No exist√≠an ni resquicios para la intimidad personal: la individualidad era abolida y lo privado era terreno de lo colectivo, incluso de lo pol√≠tico. Son las p√°ginas de la novela dist√≥pica 1984: ¬ęEn cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartel√≥n del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno adondequiera que est√©. ‚ÄúEl Gran Hermano te vigila‚ÄĚ, dec√≠an las palabras al pie¬Ľ.

Ese ojo omnipresente que en obra de Orwell ‚ÄĒlibro que sabemos le interesa de forma particular a Cristhian Escalona Herrera‚ÄĒ no solo mira, sino controla y ejecuta, ha ido mutando en formas que son, en su esencia, las mismas. Hoy la utilizaci√≥n de la inteligencia artificial (IA) para la vigilancia y el control social se est√° convirtiendo, cada vez m√°s, en un fen√≥meno de alcance global. Pero antes de ella, en un mundo tan interconectado que sobrepasa lo que el visionario Marshall MacLuhan defini√≥ como la ¬ęgalaxia Gutenberg¬Ľ‚ÄĒdonde describ√≠a que los cambios sociales resultan el efecto que las nuevas tecnolog√≠as ejercen sobre el orden de nuestras vidas‚ÄĒ,ya las tecnolog√≠as controlaban, con particular eficiencia, muchos aspectos de la cotidianidad. La ¬ęaldea global¬Ľ de MacLuhan anunciar√≠a la globalizaci√≥n y, al mismo tiempo, parece definir las bases de la actual sociedad de la informaci√≥n (y del ¬ęespect√°culo¬Ľ, del minuto ‚ÄĒno aquellos15 de Andy Warhol‚ÄĒ de fama online).

El hombre contempor√°neo es un perenne ¬ęconsumidor¬Ľ de lo virtual. A Cristhian Escalona le preocupan los alcances de esa virtualidad y c√≥mo la influencia de la tecnolog√≠a, la¬†vigilancia¬†y¬†la centralizaci√≥n¬†est√°n presentes en nuestra vida, modific√°ndola al punto de preguntarnos qu√© es la realidad. ¬ŅCu√°nto podemos alterarla y cu√°nto nos modifica? √Čl es un joven artista del siglo XXI, nacido a la par del avance de p√≠xeles y algoritmos, de las redes sociales y las plataformas digitales, del mundo ¬ęencapsulado¬Ľ en un dispositivo m√≥vil abierto, como el aleph borgeano, al infinito de posibilidades; pero tambi√©n del constante procesamiento y an√°lisis de datos, de sistemas de identificaci√≥n biom√©trica, de ¬ęnuevas sensibilidades¬Ľ que moldean lo correcto y lo incorrecto, lo permitido y lo no permitido, de fake news, de monitoreo y vigilancia, de c√°maras y drones, de lo digital como arma pol√≠tica. Por eso, en esta invitaci√≥n a reflexionar sobre c√≥mo estos elementos moldean nuestra percepci√≥n¬†del¬†entorno, que al mismo tiempo es nuestra vida, Cristhian parte del ruido y del silencio como met√°foras de lo que se visibiliza¬†y¬†lo¬†que¬†no, de las formas y los l√≠mites de lo real.

Sus obras digitales en 3D no dejan de cuestionarse la vigilancia y el control en la sociedad moderna (y al mismo tiempo, el poder y el consumo). Las fotografías de Cristhian Escalona Herrera son una invitación a reflexionar sobre el equilibrio entre la seguridad y la privacidad, y cómo nuestra libertad individual puede verse afectada por esa vigilancia (como pantallas orwellianas intentando transformar, cual distopía, la forma en que entendemos la realidad). Así utiliza elementos que coexisten, se funden y dialogan para establecer vínculos con una sociedad que cree hipertecnológica y sobresaturada. Más que respuestas, Cristhian nos invita a participar en sus cuestionamientos; por eso muestra el ruido y el silencio, lo visible y lo que no: él sabe que el control es una ilusión peligrosa y que la seguridad no es un fin, sino un medio.

Palabras de inauguraci√≥n de la muestra personal ¬ęEl ruido, el silencio¬Ľ, de Cristhian A. Escalona Herrera, inaugurada en el Hotel Arsenita, durante el XVIII Festival Internacional de Cine de Gibara, Holgu√≠n, del 6 al 10 de agosto de 2024.

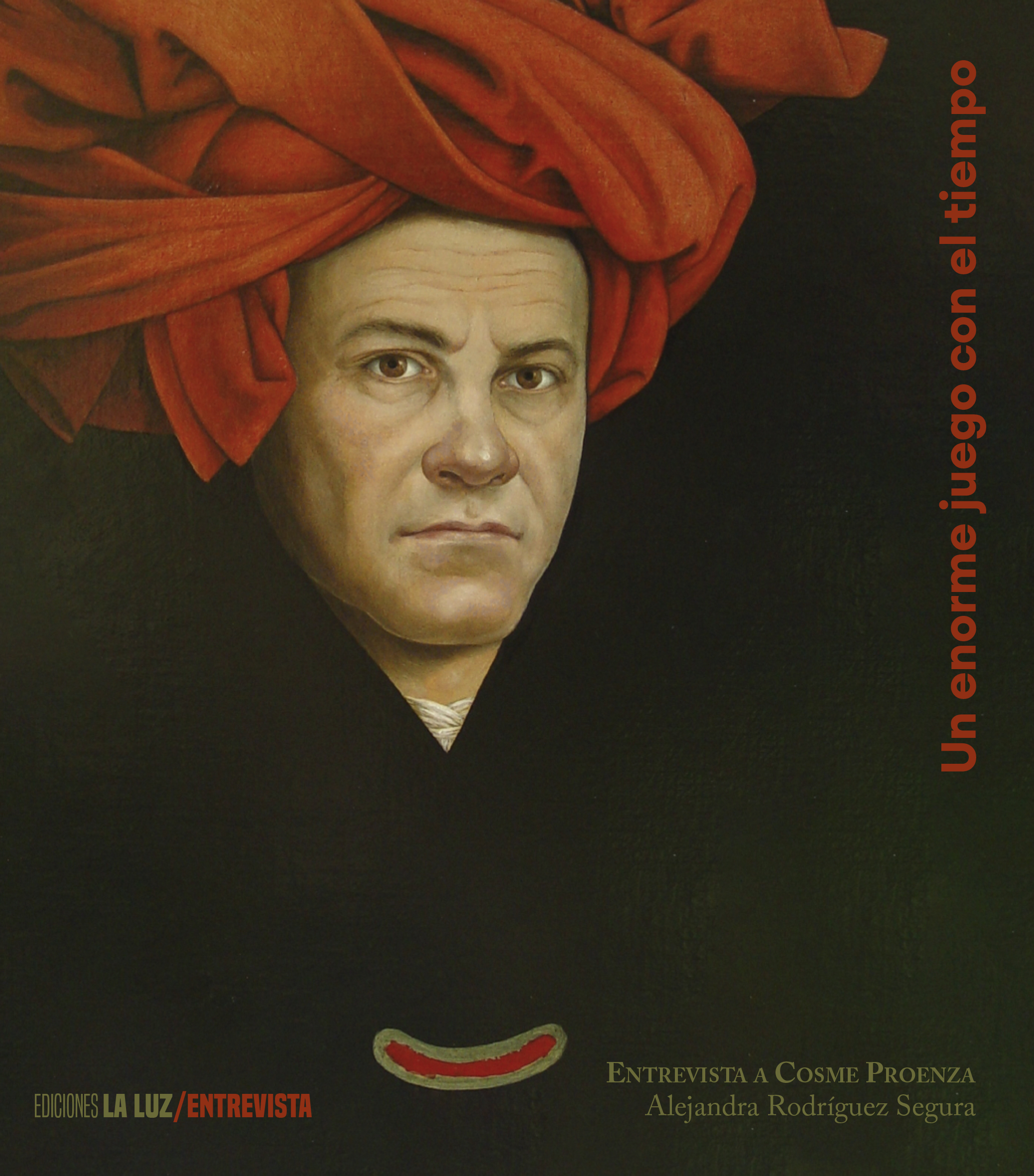

Cosme Proenza en un juego enorme con el tiempo

Mi primer encuentro con la obra de Cosme Proenza ‚ÄĒy creo que tambi√©n el de parte de mi generaci√≥n‚ÄĒ estuvo marcado por eso que Walter Benjamin defini√≥, en su conocido ensayo, como la ‚Äúreproductividad t√©cnica‚ÄĚ. Las obras de Cosme nos llegaban en fotos, en reproducciones, en im√°genes que uno miraba absorto como se mira la maravilla‚Ķ Resulta, cuando menos, curioso que haya sido as√≠ que muchos conocimos su obra antes de verla en una galer√≠a y comprobar la reafirmaci√≥n de ese di√°logo inicial, la constataci√≥n del prodigio, porque de similar manera, en los campos de su natal Santa Rita, el adolescente Cosme conoci√≥ ‚Äúlas obras maestras y los autores que la civilizaci√≥n occidental difundi√≥ como universales‚ÄĚ. En las p√°ginas de revistas como Carteles y Vanidades, y en los cursos por correspondencia de la Academia Interamericana, inici√≥ esta ‚Äúeducaci√≥n sentimental‚ÄĚ que le permitir√≠a ir adentr√°ndose en el uso del color, en las t√©cnicas de dibujo, en el trabajo con el medio y la preparaci√≥n del soporte; d√°ndole forma a sus herramientas y a su vocaci√≥n de pintor.

El libro sobre arte, como sabemos, est√° fuertemente ligado a su trabajo. Para el artista que asegur√≥ que su obra es ‚Äúpura investigaci√≥n‚ÄĚ, estos constituyeron los soportes b√°sicos para esa investigaci√≥n inicial que result√≥ ser la antesala de su inquietud ‚Äúante cuestiones como el sujeto, la historia, el Arte, los museos, las m√°quinas‚ÄĚ: el arte y la imagen, la imagen y su reproductibilidad; lo que articul√≥ el amplio discurso que atraviesa horizontalmente su obra. Ahora Cosme nos es devuelto en las p√°ginas del libro Un juego enorme con el tiempo, entrevista realizada por la realizadora audiovisual Alejandra Rodr√≠guez Segura, con la asesor√≠a de √Āngel San Juan, para aprehenderlo, para o√≠rlo en cada palabra mientras leemos su testimonio, de similar manera a como √©l se adentr√≥ en esos a√Īos en el Bosco y Brueghel, en Da Vinci y en Miguel √Āngel, en Vel√°zquez y en Goya, en los impresionistas franceses‚Ķ trazando un arco que va desde los tiempos del antiguo Bizancio hasta la modernidad, con artistas como Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Pollock, Morris Louis y Barnett Newman, a√Īos que coinciden en el √°mbito internacional con el agotamiento de la abstracci√≥n. Ley√©ndolos y vi√©ndolos, investig√°ndolos y haciendo un ejercicio de an√°lisis, vivi√©ndolos‚Ķ as√≠ fue conformando su obra. Es como si los ciclos continuaran abiertos siempre, en expansi√≥n‚Ķ Es como si la permanencia de la tradici√≥n en la vanguardia no dejara de fluir, porque, justamente, la obra de Cosme Proenza no puede comprenderse sin esos principios que ‚Äútienen al menos quinientos a√Īos‚ÄĚ y que, en su caso, acompa√Īaron la intenci√≥n de unir la tradici√≥n y la vanguardia, e investigar desde Holgu√≠n ‚ÄĒel sitio donde quiso hacerlo‚ÄĒ las capas y profundidades de la Historia del Arte Occidental, que integran la g√©nesis de nuestra identidad.

Resulta interesante ‚ÄĒy lo justifica su propia formaci√≥n intelectual‚ÄĒ como Cosme Proenza no parti√≥ de las ra√≠ces digamos que m√°s inmediatas, las de su origen campesino y las de las vanguardias cubanas, sino que trabaj√≥, estableciendo un di√°logo fecundo, desde el an√°lisis de la tradici√≥n, con lo m√°s intelectual de la cultura de Occidente. Mir√≥ ‚ÄĒsin utilizar este ‚Äúdiscurso campesino‚ÄĚ y desde una esfera p√ļblica proletaria‚ÄĒ a la universalizaci√≥n del arte desde lo local y fue capaz, asimismo, de transformar estos contenidos a partir de una herencia medular, para devolver una historia otra sobre el arte de Occidente (sobre lo m√°s can√≥nico de este, la pintura), siendo ‚ÄĒrecordemos a Ortega y Gasset‚ÄĒ un transe√ļnte por la historia del arte.

‚ÄúNo puedo citar a un grande si no puedo ni siquiera asomarme a un di√°logo con √©l‚ÄĚ, asegur√≥ en el documental Cosme, un enorme juego con el tiempo, dirigido por Alejandra y al cual no podr√≠amos separar del libro, pues result√≥ la g√©nesis del proyecto editorial: si el documental fue un homenaje al amigo-artista que, en su Holgu√≠n natal, se sab√≠a querido y admirado; el libro, al complementarlo, lo es tambi√©n. Como dije entonces en las palabras de presentaci√≥n, Cosme, un enorme juego con el tiempo es un autorretrato de Cosme, quien supo que adem√°s de su obra, que ha influido a varias generaciones, este documental ser√≠a como esa carta al mundo que lanz√≥ la poeta Emily Dickinson: una carta-testimonio que permite acercarnos, curiosos y motivados tambi√©n por la admiraci√≥n, a momentos vitales de su vida: a la g√©nesis y los caminos de un maestro. Por eso este es, sobre todo, un libro necesario y sincero, como sincera es la mirada de Cosme Proenza. √Čl mismo asegur√≥ que ‚Äúse es personal en la medida que se es sincero consigo mismo‚ÄĚ, como aquel Mart√≠ de Jorge Arche que, con la mano en el pecho, le cautiv√≥ en su infancia. Este libro publicado por Ediciones La Luz, con edici√≥n de Luis Yuseff, correcci√≥n de Mariela Varona y dise√Īo de cubierta e interiores de Robert R√°ez, es otra carta lanzada al mundo. Aqu√≠ tambi√©n Alejandra nos entrega otro autorretrato de Cosme pintado por Cosme, y por ella, junto con el equipo editorial de La Luz; luego de varios a√Īos de profusa investigaci√≥n y trabajo, y con la humildad del orfebre, o del copista e iluminador que en el claustro medieval, a la luz de la vela, dejaba que la pluma creara maravillas insospechadas, misterios por imaginar. A todo ello ‚ÄĒcomo amplios p√≥rticos de luz que custodian la entrada a mundos que apenas vislumbr√°bamos, incluso quienes nos hab√≠amos detenido un poco m√°s en su quehacer‚ÄĒ nos acerca un libro que, en su valor testimonial, resguarda la memoria de uno de nuestros grandes art√≠fices, y que nos hace agradecer la dicha de haber vivido similar tiempo bajo el sol en la misma ciudad; incluso que podamos decir a nuestros hijos y nietos, con orgullo, que fuimos contempor√°neos de Cosme Proenza.

Este libro ‚ÄĒproducto de largas conversaciones en la etapa de filmaci√≥n y de dis√≠miles complicidades que unieron (unen) a la directora y al pintor‚ÄĒ complementa, como dije, el documental. Podr√≠amos alternarlos y buscar la continuidad de ideas parar ampliar los temas. Este es un material de amplio valor, no solo para investigadores y artistas, sino para todo aquel cuya sensibilidad quede atrapada o rozada por la belleza, pues Cosme no cre√≠a en el posible agotamiento, en su devenir hist√≥rico, del sistema de valores pl√°sticos establecido por el humanismo renacentista, pues confiaba en su continuidad y expansi√≥n, a trav√©s de la investigaci√≥n, la apreciaci√≥n y el acto creativo; y la fuerza de su plenitud humanista. ‚ÄúLa belleza es imperdonablemente adhesiva, no hay manera de escapar de ella‚ÄĚ, me coment√≥ una vez.

Todo lo anteriormente escrito (y hasta el libro) es apenas una nota al pie en la obra de Cosme Proenza (como dir√≠a Severo Sarduy al comparar su literatura con la de Jos√© Lezama Lima): apenas unos apuntes a modo de agradecimiento, unos trazos inconexos, un leve rasgu√Īo, imperceptible, en esa roca que S√≠sifo de Corinto, desde tiempos inmemoriales, contin√ļa levantando cuesta arriba en la empinada ladera; unas l√≠neas que han tratado de estar en sinton√≠a y di√°logo con las investigaciones de √Āngel San Juan que sirvieron de cat√°logo para Paralelos. Cosme Proenza: Historia y Tradici√≥n del Arte Occidental. Lo importante ‚ÄĒy lo que nos muestra este libro, con su voz como interlocutor ideal‚ÄĒ se encuentra en su obra pl√°stica, luego de un trabajo de m√°s de cinco d√©cadas. Ese ha sido su rasgu√Īo en la roca, su manera, desde la tradici√≥n occidental, de convertir la utilidad en virtud; su manifiesto sobre tela. Una vez Cosme me dijo que ‚Äúla ventaja de ser viejo es que eres como san Juan en el Apocalipsis, que ves desde m√°s alto cada d√≠a‚ÄĚ. Esta posibilidad nos permite volver, entre los hilos del tiempo, sobre lo pasado. Desde la altura de hoy, al lado de sus √°ngeles tutelares y de los maestros a los que tanto admir√≥ y con los que dialog√≥ a plenitud, y bajo el manto de la Virgen de la Caridad del Cobre, Cosme Proenza Almaguer nos acompa√Īa, mientras se escucha la Sinfon√≠a no. 4 de Johannes Brahms. √Čl siempre supo que ‚Äúlo grande que tiene el arte es su capacidad de expansi√≥n‚ÄĚ y que si algo podr√° permanecer ser√° su belleza divina y humana.

El lente de Ernesto Fernández más allá de la épica

Ernesto Fern√°ndez Nogueras es un cl√°sico de la visualidad cubana, un referente indiscutible de la fotograf√≠a de la segunda mitad del siglo XX, cuando, muy joven, comenz√≥ sus estudios fotogr√°ficos a la par que trabajaba como ayudante de dibujo en Carteles, la misma publicaci√≥n en la que ser√≠a dise√Īador, dibujante y fot√≥grafo hasta 1958.

Luego, en la siguiente d√©cada, para el peri√≥dico Revoluci√≥n y otros medios, realiz√≥ im√°genes que ‚ÄĒen esa √©poca dorada del fotoperiodismo cubano que fueron los a√Īos sesenta, con nombres como Korda, Liborio Noval, Salas y Jesse Fern√°ndez‚ÄĒ contribuyeron a dar cuerpo a la √©pica del proceso revolucionario. Su trabajo como corresponsal de guerra en Venezuela, Gir√≥n, la Crisis de Octubre, la lucha contra bandidos, Angola y Nicaragua, contribuy√≥ a que buena parte de su obra sedimentara esa √©pica, con fotos que son estandartes de esos a√Īos, momentos y del propio proceso social cubano.

Por eso la exposici√≥n M√°s all√° de la √©pica, abierta al p√ļblico en la Sala peque√Īa del Centro Provincial de Arte de Holgu√≠n, como parte de Babel, en las 31 Romer√≠as de Mayo, muestra fotograf√≠as del Premio Nacional de Artes Pl√°sticas 2011 que se alejan de los momentos hist√≥ricos que su lente capt√≥ de tan precisa manera, para mirar la cotidianidad palpable en escenas de la calle, festejos populares, el corte de ca√Īa y retratos de varios artistas.

En ellas est√° presente el ‚Äúinstante decisivo‚ÄĚ que definiera el franc√©s Henri Cartier-Bresson. √Čl mismo lo asegur√≥ en una entrevista con el cr√≠tico H√©ctor Ant√≥n en 2005: ‚ÄúCreo que en el momento decisivo est√° todo. Cuando se toma una foto, el tiempo se detiene. Todo sigue envejeciendo, pero ella permanece all√≠ para siempre. Por lo tanto, lo m√°s importante es ese momento de creaci√≥n, en que uno lo pone todo para lograr una buena imagen. Si es pol√≠tica o hist√≥rica, la vida lo dir√°‚ÄĚ. Sus fotograf√≠as de la serie Las Yaguas, de 1958, Congreso Cat√≥lico, de 1959, y Pe√Īa de Sirique, de 1964, son ejemplo de ello, como tambi√©n ‚ÄúColumna juvenil del Centenario‚ÄĚ, ‚ÄúCalle Reina‚ÄĚ, ‚Äú31 de diciembre‚ÄĚ, ‚ÄúLa Habana 1979‚ÄĚ, ‚ÄúAnselmo‚ÄĚ, ‚ÄúCenas en la calle‚ÄĚ, ‚Äú1ro de Enero‚ÄĚ y los retratos de Chori, Celina Gonz√°lez, F√©lix Chapot√≠n, Sinome de Beauvoir y Carilda Oliver Labra. La muestra ‚ÄĒcon obras tomadas entre 1952 y 1989‚ÄĒ incluye, adem√°s, una de las m√°s impactantes fotos de Fern√°ndez y de la fotograf√≠a cubana: ‚ÄúJos√© Mart√≠‚ÄĚ, realizada en 1952.

‚ÄúConsciente de su valor como archivo, Fern√°ndez ha trabajado en una obra que a√ļna tanto aspectos est√©ticos y formales, como las dimensiones hist√≥ricas de los fen√≥menos representados. De esta manera, los dispositivos est√©ticos que conforman la presente exposici√≥n muestran el intento de tejer los fragmentos que le ofrece su memoria‚ÄĚ, escribe en el cat√°logo de Mar√≠a Alejandra Mart√≠nez. Y a√Īade la curadora que Ernesto ‚Äúpercibe cuanto le rodea y se ha desarrollado captando instantes trascendentales de nuestra historia, por ello su l√≠nea estil√≠stica fluct√ļa entre los preceptos del foto-reportaje y el ensayo fotogr√°fico‚ÄĚ.

As√≠ ‚Äúcomposiciones √©picas, cotidianas, populares, de calidad innegable, hacen de su repertorio visual una mixtura de testimonio y experiencia est√©tica, prueba irrefutable de su decursar por las sendas del indetenible tiempo‚ÄĚ. Estas piezas nos muestran ‚ÄĒen esa relaci√≥n entre los valores testimoniales y la experiencia est√©tica de sus im√°genes‚ÄĒ a un artista cuya mirada traspas√≥ la √©pica, donde dej√≥ una huella insondable en la iconograf√≠a cubana, pero que supo detenerse y buscar ese ‚Äúinstante decisivo‚ÄĚ en momentos aparentemente sencillos de la cotidianidad nacional y su gente, donde pos√≥ su perspicaz mirada.

Diálogos convergentes, posibilidades en expansión

Yosvani Rodr√≠guez Batista y Carlos Walker Delis exponen juntos por primera vez: lo hacen a partir de un ‚Äúdi√°logo convergente‚ÄĚ con centro en el grabado, pero que logra otras similitudes y cercan√≠as, nuevas aproximaciones formales y expresivas, palpables en sus po√©ticas.

Ambos encontraron en el otrora Taller de Grabado de Holgu√≠n un sitio para experimentar y aprender, incluido el no sencillo oficio de la impresi√≥n; similar al que agrup√≥, desde su fundaci√≥n en noviembre de 1969, a varios art√≠fices del grabado. All√≠, cercanos a la pedagog√≠a y la influencia creativa de Emilio Chiang Fern√°ndez, ampliaron la hondura de sus miradas. Si bien Yosvani se ha dedicado con m√°s sistematicidad al grabado, expandiendo sus posibilidades en la b√ļsqueda de soluciones formales que se apropian del espacio gal√©rico y con las que los receptores pueden interactuar o identificarse, Walker no ha dejado de practicarlo a la par que, en la pintura, crea obras en t√©cnica mixta en las que las formas humanas incorporan manchas de color, l√≠neas y texturas, fusion√°ndose dentro de un entorno abstracto-figurativo que llama ‚Äúamasijos‚ÄĚ. Las manchas de color en sus cuadros contrastan con las luces pastosas aplicadas con la esp√°tula y con las l√≠neas gruesas que abarcan toda la figuraci√≥n junto a ‚Äúlatigazos rayados‚ÄĚ, fragmentos de formas humanas manipuladas, objetos simb√≥licos y frases; todo sobre una base de texturas que le permite continuar en la b√ļsqueda de ese centro donde conviven todas las cosas ‚ÄĒ¬Ņacaso como el Aleph borgeano?‚ÄĒ en id√©ntica entidad diversa y singular a la vez: donde lo real y lo imaginado, lo cercano y lo inalcanzable, lo complejo y lo simple confluyen de igual manera.

La figura humana ‚ÄĒno es su intenci√≥n representativa, sino propicia a la intervenci√≥n, a la suma de significados en la propia expansi√≥n de las posibilidades entre lo abstracto y lo figurativo‚ÄĒ est√° presente, como punto en com√ļn, en la obra de ambos creadores; como las indagaciones sugestivas del color y el uso de las texturas como medio expresivo, tanto en las pinturas, colograf√≠as y litograf√≠as de Carlos Walker como en los grabados de Yosvani.

En ambos hay, adem√°s, una mirada posmoderna, a partir de la fragmentaci√≥n y la iron√≠a, de la intertextualidad y lo fraccionario, en la que afloran sus respectivos discursos. En Yosvani esa mirada posmoderna ahonda en otras expresiones y relaciones: en sus grabados, sobre la base de la figuraci√≥n con rasgos expresionistas, las texturas logradas por empastes, el uso de colores directos, aprovechando las posibilidades de la colograf√≠a, y las im√°genes que salen del enmarcado convencional, utilizando la impresi√≥n y las matrices, se combinan para evidenciar las motivaciones, necesidades y sensibilidades del ser humano. Yosvani no se detiene en una sola t√©cnica: la colograf√≠a y las matrices, la xilograf√≠a, la monotipia, la punta seca y las experimentaciones con la misma madera, por ejemplo, aprovechando las diferentes texturas que el dominio de la propia colograf√≠a (su caracter√≠stica forma de trabajarla, aprehendida en el propio Taller) le permiten. As√≠ muestra texturas m√°s peculiares o sugerentes, a las que a√Īade la matriz. Todo a base de la esp√°tula, que le ampl√≠a (a ambos) la necesaria libertad expresiva en los territorios del expresionismo, logrando as√≠ ese ‚Äúensamblado‚ÄĚ final que son sus obras. Esta exposici√≥n est√° en perenne di√°logo con el espectador y requiere de √©l la complicidad de quien, con mirada curiosa y esp√≠ritu escudri√Īador, busca m√°s all√° de lo que muestra la superficie. Ambos artistas, Yosvani Rodr√≠guez y Carlos Walker, esperan encontrar en su discurso respuestas a algunas de las reacciones con las que convivimos y que terminan por condicionar nuestros actos; a la par que logran una convergencia abierta y en expansi√≥n que hace que sus individualidades permanezcan y ellos dialoguen con el tiempo desde el arte.

Palabras de apertura de la exposición bipersonal Diálogos convergentes, de Yosvani Rodríguez Batista y Carlos Walker Delis, inaugurada en la sede del Taller de Grabado de Holguín, como parte del evento Babel, en las 31 Romerías de Mayo.

Ofrendas en equilibro o imágenes para un país

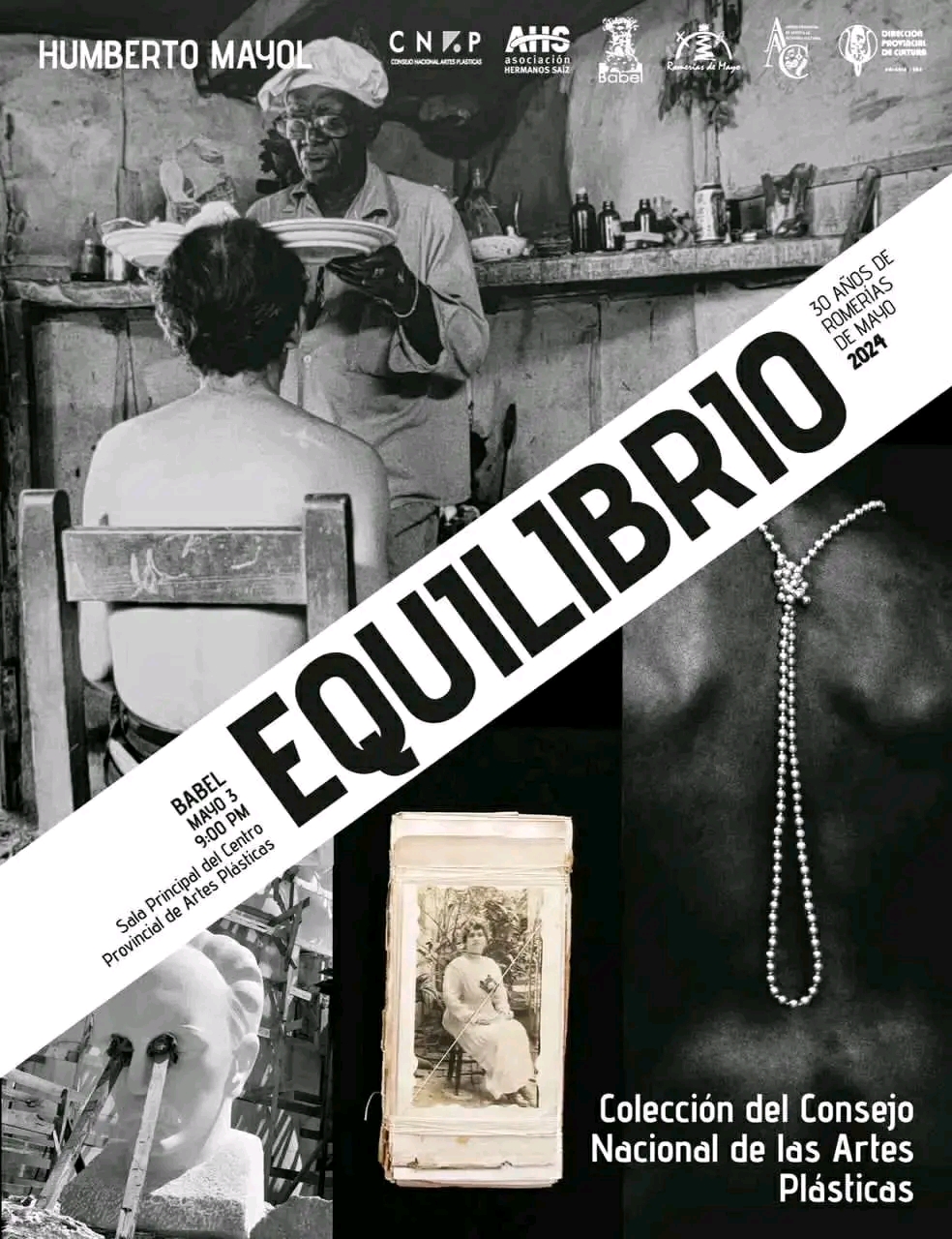

Dos importantes muestras fotogr√°ficas exhibe el Centro Provincial de Arte de Holgu√≠n en su Sala Principal como parte el Babel, evento que este a√Īo, en Romer√≠as de Mayo, se dedic√≥ a la fotograf√≠a: Equilibrio, con obras pertenecientes a la colecci√≥n del Consejo Nacional de las Artes Pl√°sticas (CNAP) y Ofrendas, piezas de Roberto Chile y Julio Larramendi.

Equilibro ‚ÄĒcomo asegur√≥ Bertha Beltr√°n, quien realiz√≥ la curadur√≠a junto al curador y fot√≥grafo Denys San Jorge‚ÄĒ resulta ‚Äúuna suerte de encuentro intergeneracional de creadores que apuestan por la fuerza de la imagen fotogr√°fica‚ÄĚ, reuniendo obras de Humberto Mayor y piezas que integran la colecci√≥n del CNAP. Esta √ļltima es realmente una valiosa selecci√≥n no solo por los trece autores incluidos, varios reconocidos exponentes no solo del lente, galardonados incluso con el Premio Nacional de Artes Pl√°sticas, como Ernesto Fern√°ndez, Jos√© Manuel Fors y Jos√© √Āngel Toirac, sino por muchas de las piezas que han marcado pautas en el √°mbito visual cubano contempor√°neo, a partir de temas como la identidad y el cuerpo, los caminos de la fe, la historia y la pol√≠tica.

As√≠ se exhiben obras ya cl√°sicas en la imagen fotogr√°fica de las √ļltimas d√©cadas del pasado siglo y las primeras de este en Cuba: piezas de la serie White things (1995 y 2001-2002) de Ren√© Pe√Īa; ‚ÄúNo zozobra la barca de la vida‚ÄĚ (1990) y ‚ÄúProtecci√≥n‚ÄĚ (1990) de Marta Mar√≠a P√©rez; una de las fotograf√≠as de Cartas desde el Inxilio, serie de Cirenaica Moreira; y ‚ÄúOratoria‚ÄĚ (2007) de Adonis Flores. A estas se suman las fotos de los mencionados: Ernesto Fern√°ndez, con la magistral piezas de la serie Mart√≠, de 1957; Fors, con ‚ÄúAtados de la Memoria‚ÄĚ (2010) y Toirac, con ‚ÄúMilagros‚ÄĚ, una instalaci√≥n de nueve piezas del 2015. Obras de Lidzie Alvisa, Alejandro Gonz√°lez, Adri√°n Fern√°ndez, Ricardo A. Gonz√°lez-El√≠as, Pedro Abascal y Grethell Ras√ļa componen tambi√©n esta selecci√≥n que resulta ‚Äúun fragmento dentro del gran relato historiogr√°fico que encierra una colecci√≥n, a trav√©s de las obras y los artistas que la conforman‚ÄĚ. Aqu√≠ es oportuno ‚ÄĒa√Īade Bertha‚ÄĒ ‚Äúsignificar la importancia de los acervos institucionales al servicio p√ļblico, pues de otra manera, muchas veces se torna dif√≠cil acceder a autores que son referentes en su l√≠nea de creaci√≥n‚ÄĚ.

Por su parte, Humberto Mayol (La Habana, 1955) expone como parte de Equilibro unas 14 instant√°neas pertenecientes a la serie Los santos de la calle, resultando ‚Äúuna suerte de acercamiento a la religiosidad popular afrocubana desde la cotidianidad de los lugares de culto‚ÄĚ, y logrando captar ‚Äúcon su agudo sentido antropol√≥gico, las atm√≥sferas de espiritualidad reinantes sin grandilocuencias escenogr√°ficas, solo el hecho espont√°neo y real es protagonista de la escena. La fotograf√≠a, entonces, cumple su rol documental y art√≠stico. Luces y sombras se degradan en la magia del blanco y negro, provenientes del lente aguzado por la maestr√≠a creativa de su autor, transmitiendo la esencia del momento √ļnico e irrepetible‚ÄĚ, a√Īade Bertha (eso que Henri Cartier-Bresson llam√≥ el instante decisivo).

En la propia sala, con curadur√≠a de Roxana La O, se exhibe Ofrendas, con obras de Roberto Chile y Julio Larramendi; una selecci√≥n que, como escribi√≥ el investigador y ensayista Rafael Acosta de Arriba en las palabras que inauguraron la muestra el pasado enero en La Habana, ‚Äúse inserta por derecho propio en ese devenir de la imagen asociada a lo racial y lo religioso afrocubano‚ÄĚ. Chile, disc√≠pulo de Korda, Corrales y Salas, con una obra que es parte de la iconograf√≠a de la Revoluci√≥n Cubana, ha enfocado su trabajo m√°s reciente a similares t√≥picos de lo afrocubano que Julio, dejando varias muestras importantes sobre el tema. ‚ÄúA diferencia de Larramendi, Chile utiliza m√°s el blanco y negro en sus im√°genes y estas resultan m√°s intimistas en su abordaje de los personajes o modelos. El credo ancestral, tamizado por los a√Īos de vivencias cubanas y la correspondiente transculturaci√≥n, dieron por resultado las escenas retratadas por Chile‚ÄĚ, asegura.

Larramendi centr√≥ su mirada, en un primer momento, a las fotograf√≠as de la flora y fauna cubanas, y despu√©s hacia cuestiones hist√≥ricas y de viajes, en particular en Cuba. ‚ÄúSu c√°mara ha recorrido el pa√≠s de punta a cabo y en ese visionar extensivo e intensivo las cuestiones raciales y religiosas de lo afrocubano han tenido cabida‚ÄĚ. Las piezas ‚ÄúIniciaci√≥n Abaku√°‚ÄĚ, ‚ÄúSacrificio‚ÄĚ, ‚ÄúLa Virgen de Regla‚ÄĚ, ‚ÄúEl fuego‚ÄĚ, ‚ÄúEncuentro de culturas‚ÄĚ y ‚ÄúPredicci√≥n‚ÄĚ son muestra de ello; como la enigm√°tica ‚ÄúHumo ritual‚ÄĚ de Chile y las tambi√©n suyas ‚ÄúNganga‚ÄĚ, ‚ÄúCruz yoruba‚ÄĚ, ‚ÄúEleggua‚ÄĚ, Eyeife‚ÄĚ y ‚ÄúRa√≠ces, magia y m√≠stica‚ÄĚ.

Hay ‚ÄĒa√Īade Acosta de Arriba‚ÄĒ ‚Äúuna vocaci√≥n po√©tica en ambos artistas en el tratamiento de la imagen, justo en el instante en que el personaje afrodescendiente que sirve de objetivo encara a sus divinidades. Haber reunido a estos fot√≥grafos ha sido un acierto, pues entre los dos aportan miradas paralelas y confluyentes sobre el tema‚ÄĚ. Babel ‚ÄĒsitio de interacciones y confluencias, de di√°logos de maestros con las nuevas generaciones en Romer√≠as de Mayo‚ÄĒ nos ofrece estas Ofrendas de Chile y Larramendi, en la misma sala que exhibe Equilibro, con las fotograf√≠as de Mayol y la colecci√≥n del CNAP: im√°genes que dan forma al cuerpo espiritual de una naci√≥n, a la cosmogon√≠a del pa√≠s.

Como inventarios de la memoria

‚ÄúColeccionar fotograf√≠as es coleccionar el mundo‚ÄĚ, escribi√≥ Susan Sontag. Con su invenci√≥n, la imagen se convirti√≥ en ‚Äúun objeto, ligero, de producci√≥n barata, que se transporta, acumula y almacena f√°cilmente‚ÄĚ. As√≠ ha sido desde 1839 cuando comenz√≥ el inventario de lo fotografiado. La fotograf√≠a vendr√≠a a aportar uno de ‚Äúlos objetos m√°s misteriosos que constituyen, y densifican, el ambiente que reconocemos como moderno‚ÄĚ, pues resulta, en efecto, ‚Äúexperiencia capturada‚ÄĚ y portadora de un nuevo c√≥digo visual. ‚ÄúSon una gram√°tica y, sobre todo, una √©tica de la visi√≥n‚ÄĚ, cuyo resultado m√°s imponente ‚ÄĒsubraya la ensayista en ese cl√°sico que es Sobre la fotograf√≠a‚ÄĒ es darnos la impresi√≥n de que podemos ‚Äúcontener el mundo entero en la cabeza, como una antolog√≠a de im√°genes‚ÄĚ.

En esta ‚Äúantolog√≠a‚ÄĚ ‚Äďque democratiz√≥ las experiencias traduci√©ndolas a im√°genes‚Äď el ser humano ha sido, si no el m√°s fotografiado, s√≠ parte importante de este ‚Äúcuerpo visual‚ÄĚ. Tanto as√≠ que la ‚Äúconmemoraci√≥n de la familia‚ÄĚ es el primer uso popular de la fotograf√≠a. Cada familia construy√≥ (y lo sigue haciendo) ‚Äúuna cr√≥nica-retrato de s√≠ misma, un estuche de im√°genes port√°tiles que rinde testimonio de la firmeza de sus lazos‚ÄĚ. La fotograf√≠a se transform√≥ en rito de la vida familiar, para conmemorar y restablecer simb√≥licamente sus pautas. Hoy ‚ÄĒmientras observamos las im√°genes del √°lbum familiar o coleccionamos piezas que ofrecen una conexi√≥n visible con la √©poca en la que fueron realizadas, permiti√©ndonos vislumbrar el ayer de una manera aut√©ntica e √≠ntima‚ÄĒ sus huellas espectrales constituyen la presencia tangible del pasado, anclada a las p√°ginas de la memoria.

En ese inventario estamos frente a rostros que nos observan desde el umbral del tiempo: rostros que miraron a aquel objeto moderno, maravilloso y cargado de misterio que era la c√°mara fotogr√°fica; rostros que observaron tambi√©n al fot√≥grafo que les indicaba c√≥mo colocar la mano, d√≥nde el rostro, qu√© sostener entre los dedos‚Ķ Rostros que fueron, adem√°s, mirados y atrapados, pues ‚Äúfotografiar es apropiarse de lo fotografiado‚ÄĚ. La imagen fotogr√°fica es, al mismo tiempo, imagen hist√≥rica y sociol√≥gica, mapa abierto en conversaci√≥n con el pasado desde el presente; cuando recostado al mueble como elemento de apoyatura y con el sombrero o el libro como signo de distinci√≥n y/o educaci√≥n, el fotografiado se deja atrapar por la imagen y su rito. Los muebles de mimbre de cuidadoso trenzado acompa√Īan, como reflejo de la moda, la belleza del vestido femenino y de su portadora. La inocencia de los primeros a√Īos es tambi√©n el elegante caballito de madera que, entonces quieto, ahora comienza a balancearse y trotar. La familia ‚ÄĒquiz√° a√ļn temerosa del poder de la c√°mara para ‚Äúatrapar el alma‚ÄĚ‚ÄĒ se re√ļne, posa y sonr√≠e con los zapatos blancos ella y la mejor corbata, √©l. Todos esperan ansiosos tener en sus manos las im√°genes que llevar√°n cerca, las mismas que obsequiar√°n al ser querido como ‚Äúpruebas de cari√Īo‚ÄĚ para palpar el recuerdo del otro, pues poseer la fotograf√≠a, de alguna manera, es tambi√©n apropiarse de esta imagen y de quienes la ‚Äúhabitan‚ÄĚ. Atesorarlas. Insuflarles vida.

Hagamos nuestro ‚ÄĒen este di√°logo con el pasado fotogr√°fico en Pruebas de cari√Īo, exposici√≥n inaugurada como parte de Babel, en Romer√≠as de Mayo‚ÄĒ este inventario de la memoria que alguien ayer (y hoy) atesor√≥ e intent√≥ ‚Äúsalvar‚ÄĚ del tiempo y su indetenible paso. ¬†

Palabras de cat√°logo de la muestra fotogr√°fica Pruebas de cari√Īo, inaugurada en el Complejo Cultural Teatro Eddy Su√Īol, de la ciudad de Holgu√≠n, como parte de Babel, evento de las artes visuales en las Romer√≠as de Mayo, en su XXXI edici√≥n.

Los consejos para no acatar de Miguel Barnet

Los d√≠as pasan, arremolin√°ndose, frente al espejo de la vida. Frente a ese espejo se mira el poeta Miguel Barnet para sopesar, sin √°nimos de permanencia, como golpes de luz en la memoria, sus horas bajo el sol. Yo nunca fui yo realmente / siempre fui muchos cuando deb√≠a ser solo yo, confiesa ante el espejo dom√©stico y este, acostumbrado a su perfil, le responde que seguramente el olvido ser√° lo √ļnico que sobreviva. Por eso ha ido mordiendo el sitio dejado por su sombra, como le corresponde a cada hombre que ‚ÄĒle dice Virgilio Pi√Īera‚ÄĒ come los fragmentos de la isla.

Consejos para no acatar, poemario de Miguel Barnet publicado por Ediciones La Luz en 2021 y merecedor del Premio del Lector en la reciente XXXII Feria Internacional del Libro de La Habana, no es un libro de la senectud o la provecta edad, como podr√≠a pensarse al ser escrito sobre el umbral de las ocho d√©cadas; ni un cuaderno resumen que vuelve sobre temas frecuentes en su obra po√©tica, aunque aqu√≠ est√°n presentes varias de las b√ļsquedas del joven autor de La piedrafina y el pavo real (1963). Consejos para no acatar es un libro que se lee como un divertimento gozoso, pues aflora una reposada y, al mismo tiempo, lozana sabidur√≠a del vivir que se detiene en la contemplaci√≥n de las peque√Īas cosas, en el ambiente dom√©stico donde surge la poes√≠a. Para escribir estos poemas hay, en primer lugar, que haber vivido y acumulado experiencias vitales en el fiel de los d√≠as; pues, como sabemos, aquel que ofrece consejos, aunque nos pida no acatarlos, es porque ha experimentado semejantes o parecidas alegr√≠as y dichas, pero sobre todo lances y cuitas, angustias y congojas, ya que suelen ser los consejos, justamente, amables advertencias, luces en el camino‚Ķ As√≠ el poeta se mira en su espejo y, con una sonrisa de sutil iron√≠a, nos advierte de esa inutilidad, pues solo quien olvida queda libre de toda compasi√≥n, insiste y escribe, pues poco a poco se van agotando mis recuerdos / casi estoy en la misma tesitura / de la p√°gina en blanco‚Ķ Estos consejos son tambi√©n maneras de poblar de palabras ‚ÄĒy con ellas, de nuevas experiencias, sentidos y b√ļsquedas‚ÄĒ la p√°gina en blanco: Pobre del que no sienta en su o√≠do / el dulce crujir de las palabras, asegura en un poema.

De Consejos para no acatar, libro que mereci√≥ el Premio del Lector en la reciente Feria Internacional del Libro de La Habana, llaman la atenci√≥n varias cuestiones: la primera es su tono sentencioso, sin dejar de ser elegante. Se es sentencioso, sin que ello signifique ser enf√°tico o proverbial, porque se acumulan experiencias y existe una voluntad, humanista por cierto, de s√≠ntesis y sedimento, de querer resumir y aconsejar, sobre todo al joven lector: La √ļnica alegr√≠a que tiene la tristeza es la nostalgia; La felicidad casi nunca encuentra su destino. La segunda es cierto desplazamiento al entorno dom√©stico como epicentro y escenario po√©tico. Es un libro anclado en lo dom√©stico, en lo hogare√Īo, en los espacios cerrados y al mismo tiempo, abiertos: la casa y sus habitaciones, los objetos de la cotidianidad, la puerta (y tambi√©n las ventanas) como el umbral que separa un mundo seguro de otro mundo citadino y tambi√©n escenario llamativo que destruye y construye sus estructuras: Apocal√≠ptica ciudad donde acuno mi tristeza / s√°lvame de vivir atado a la ventura de los felices, escribe y a√Īade que aquellos que vivimos en zonas de peligro / hemos aprendido a ejercer / nuestros mecanismos de salvaci√≥n. Barnet se maravilla ‚ÄĒcomo Emily Dikinson en el cerco fecundo de su Amherst natal, con quien comparte, adem√°s, esa vocaci√≥n afor√≠stica en su poes√≠a‚ÄĒ con las peque√Īas y sencillas cosas del hogar. En ellas encuentra los sedimentos para dar cuerpo a la escritura. Solo la soledad tiene el valor / de vivir a la intemperie y √©l no parece creer en la soledad, aunque sea una soledad dialogante. En estos versos hay, adem√°s, un claro rumor nocturno, como si muchos de los poemas se hubiesen escrito en las entra√Īas de la noche: Es verdad que amo la noche / que nac√≠ en la noche / que mi patria es la noche‚Ķ confiesa el autor de Biograf√≠a de un cimarr√≥n y Canci√≥n de Rachel. En esa misma noche del tr√≥pico insular brota una mirada er√≥tica, reposada, capaz de trasmitir un sabor de pastosa sensualidad que prefiere la contemplaci√≥n, el roce y el eros frugal m√°s que la posesi√≥n y el desborde arduo, pues ya la excelsa voluptuosidad ceg√≥ mi vida.

El tiempo ‚ÄĒobsesi√≥n que hemos visto anclada en la poes√≠a de otros autores de su generaci√≥n y anterior a ella, como Jos√© Emilio Pacheco y Juan Manuel Roca en el cat√°logo de La Luz‚ÄĒ recorre las p√°ginas del libro. El tiempo y su paso indetenible; tambi√©n el tiempo como historia y el hecho de ser parte de ella: No me he puesto totalmente de acuerdo / con el tiempo‚Ķ nos advierte, sabi√©ndonos en buena medida devorados por la urgencia temporal / cuando ya somos historia. No estamos frente a un libro crepuscular, salvo por cierto h√°lito nocturno que emanan sus poemas. Miguel Barnet reconoce la inutilidad de estos consejos po√©ticos, por eso insiste en que cada uno muerda el sitio dejado por su sombra, esa menguante pero segura compa√Īera; en que cada uno recoja, esparcidos en el mar, los fragmentos de su isla y con ellos, como resumen de experiencia, moldee las formas de sus propios consejos, esos que tambi√©n ser√° mejor no acatar.